법률대리인 20~30명씩 소송 참여

사건은 1995년으로 거슬러 올라간다. 당시 평택 포승공단 앞바다는 정부가 수립한 ‘아산항 종합개발기본계획’에 따라 단계적으로 매립되고 있었다. 매립지 면적은 서울 여의도 면적의 2.5배. 각 지방자치단체는 서로 자기 땅이 돼야 한다며 다퉜다. 경기도는 평택항을 동북아시아 물류 중심항으로 만들겠다고 했고, 충남 당진시 등은 공공기관 이전 등 당진해양지구를 기반으로 국가사업을 추진하겠다고 했다.

사건은 1995년으로 거슬러 올라간다. 당시 평택 포승공단 앞바다는 정부가 수립한 ‘아산항 종합개발기본계획’에 따라 단계적으로 매립되고 있었다. 매립지 면적은 서울 여의도 면적의 2.5배. 각 지방자치단체는 서로 자기 땅이 돼야 한다며 다퉜다. 경기도는 평택항을 동북아시아 물류 중심항으로 만들겠다고 했고, 충남 당진시 등은 공공기관 이전 등 당진해양지구를 기반으로 국가사업을 추진하겠다고 했다.1차전은 2000년 당진시가 헌법재판소에 권한쟁의 심판청구를 내면서 본격 시작됐다. 4년 뒤 헌재는 ‘관습법상 (국가지형도) 해상경계선을 인정해야 한다’며 당진시의 손을 들어줬다.

하지만 2009년 4월 지방자치법이 개정되면서 상황이 달라졌다. 개정법에 따르면 지자체들이 서로 공유하는 바다 위에 매립지가 생기면 그 땅의 주인을 ‘중앙분쟁조정위원회’의 심의·의결에 따라 행정안전부 장관이 결정하도록 했다.

평택시는 개정법을 근거로 2010년 행안부에 귀속자치단체 결정을 신청했다. 5년 뒤 행안부는 “해당 매립지를 평택시와 당진시에 7 대 3 비율로 귀속하도록 하라”고 했다. 이에 불복한 충청남도와 당진·아산시 등이 2015년 즉각 대법원에 소송을 제기하며 2차전이 시작됐다. 이들은 같은 해 헌재에 권한쟁의 심판도 청구했다. 법무법인 광장과 태평양에서 각각 20~30명의 대리인이 재판에 참여했다.

대법 “해양경계선 외 다른 측면 고려”

소송의 쟁점은 해상경계선을 얼마나 인정할지 여부였다. 광장은 만약 2004년 헌재의 결정처럼 해상경계선을 인정한다면 하나의 매립지가 사분오열되는 불합리한 결과가 초래된다는 법리를 폈다. 해상경계선보다 매립 목적과 매립 후 형상, 주민의 편의성 등을 고려해 일괄 귀속할 것인지, 분리귀속할 것인지를 결정해야 한다고 주장했다.즉, 해상경계선에 따라 여러 자치단체가 쪼개 관리하는 것보다는 하나의 자치단체가 땅을 관리하는 것이 맞고, 매립지는 평택시와 육지로 연결돼 있어 평택에 귀속되는 것이 옳다는 주장이었다. 당진·아산시를 대리한 태평양은 항만은 바다가 변해서 생긴 것이므로 기존 해상경계선에 따라 세 개의 자치단체가 분리·관리해야 한다고 맞섰다.

2015년부터 이어진 2차전에서 최근 대법원은 광장의 손을 들어줬다. 지난달 4일 대법원 1부(주심 이기택 대법관)는 당진시 등이 행안부를 상대로 낸 평택·당진항 매립지 일부 구간 관할 결정 취소 청구 사건에서 원고의 청구를 기각했다.

대법은 “평택·당진항 신생 매립지는 평택시와 육지로 연결되지만, 당진·아산시와는 다리를 건설해야 연결될 수 있다”며 “매립지가 당진시 관할이라는 근거는 찾을 수 없다”고 판시했다. 이어 “지형 여건상 전기·통신, 상하수도, 가스 등을 평택시 쪽에서 공급하는 것이 효율적이고 관공서 등의 거리도 평택시 쪽이 더 가깝다”고 덧붙였다. 매립지의 96%(2045만6356㎡)가 평택시 땅으로 인정받았다. 2020년 헌재도 관련 사건을 재판관 7 대 2 의견으로 각하했다.

광장 승리 “매립지 소송 끝판왕”

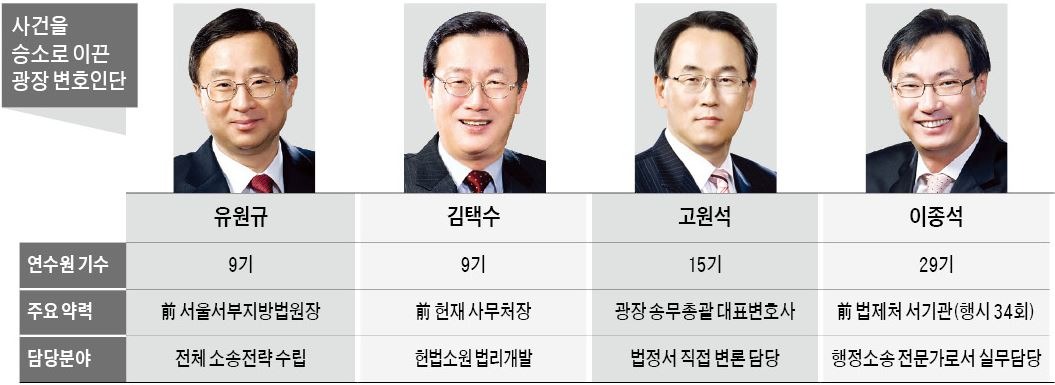

광장에선 유원규(사법연수원 9기)·김택수(9기)·고원석(15기)·이종석(29기) 변호사들이 소송에 참여했다. 서울서부지방법원장 출신인 유원규 변호사가 전반적인 소송전략을 짰고, 헌법재판소 사무처장 출신인 김택수 변호사는 헌법소원 사건에서 각종 법리를 개발했다. 광장의 송무총괄 변호사인 고원석 변호사는 사건 직접변론을 담당했다. 행정소송 전문가인 이종석 변호사는 대응논리 개발 등 실무를 맡았다.이종석 변호사는 “매립지의 주인을 정할 때 해상경계선뿐 아니라 관리의 효율성 등 여러 가지를 종합적으로 고려해야 한다는 판례가 나온 것”이라며 “수차례 매립지 소송의 마침표를 찍어 준 사건이라고 생각한다”고 말했다.

당진시 등을 대리한 태평양은 과거 헌재의 논리를 펼쳤다. 공유수면이 매립돼 육지가 된 경우 그 수면을 관할하는 자치단체에 땅이 속해야 한다는 논리였는데, 대법원과 헌재 모두 해당 주장을 받아들이지 않은 것이다.

남정민 기자 peux@hankyung.com