“90도로 허리 숙여 인사하는 사측 대표와 꼿꼿이 서 있는 노동조합 대표, 현 정부의 노사관계 현실을 보여주는 장면이었죠.”

지난해 11월 삼성전자 노사가 첫 단체협약 교섭에 앞서 열린 상견례 모습이 찍힌 사진을 두고 한 경제단체 임원이 한 말이다. ‘친(親)노동’을 넘어 ‘친노조’를 표방하는 문재인 정부 출범 이후 “국내 기업들의 노사관계가 노조로 기울어지다 못해 아예 뒤집어졌다”는 경영계의 호소가 자조로 바뀐 지 오래다. 친노조 정권의 우산 아래 양대 노총은 본격적으로 몸집을 키우고 각종 정책 현안에 자신들의 목소리를 관철하고 있다. 경영계에서는 이 같은 노사관계 힘의 불균형이 기업 경쟁력은 물론 국가 경쟁력을 위협할 수 있다는 우려도 나온다.

‘그들만의 리그’ 양대 노총의 세력 확대

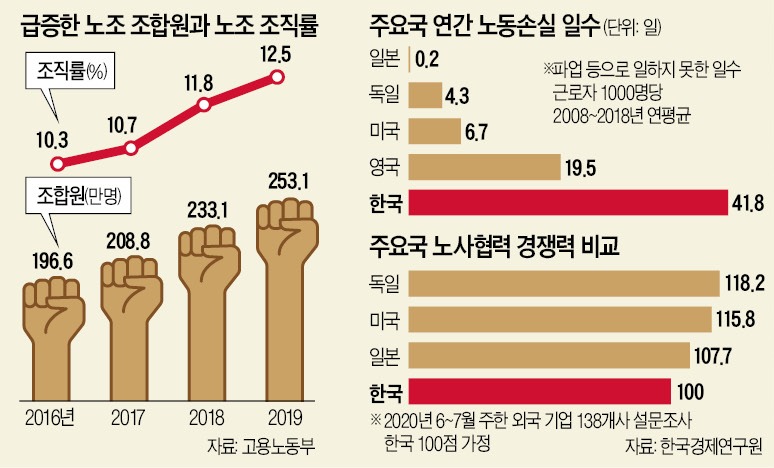

양대 노총 조합원 수는 2019년 말 이미 200만 명을 넘어섰다. 노조 조직률은 12.5%, 현 정부 출범 2년 만에 1.8%포인트 급등했다. 이 같은 노조 조직률은 외환위기 때인 1998년(12.6%) 이후 최고다. 문재인 대통령이 2017년 8월 취임 100일 기자회견에서 “노동의 가치가 제대로 존중받는 것이 중요하다”며 “노조 조직률을 높이기 위한 정책적 노력을 기울이겠다”고 한 약속이 지켜진 셈이다.하지만 내막을 들여다보면 얘기가 달라진다. 늘어난 조합원의 대부분은 이미 안정적인 직장에서 적지 않은 연봉을 받고 있는 공공부문과 대기업 소속 근로자였다.

이처럼 노조 조직률이 급등한 데는 정부 정책의 영향이 컸다. 정부의 공공부문 비정규직 전환 정책은 조직 확대에 골몰하는 양대 노총에 ‘가뭄에 단비’였다. 공공부문 노조 조직률은 2019년 말 70.5%로, 2017년 63.2%에 비해 무려 7.3%포인트 상승했다. 정규직 전환을 꿈꾸는 비정규직, 무기계약직 근로자들이 노조의 ‘우산’ 아래로 모여들었기 때문이다.

친노조 정부의 ‘노조 사랑’ 결정체는 지난해 말 노조법 개정이었다. 1991년 국제노동기구(ILO) 가입 이후 미뤄왔던 핵심협약 비준을 해야 한다는 명분으로 해고·실업자의 기업별 노조 활동을 허용하는 것은 물론 핵심협약과 관련 없는 ‘노조 전임자에 대한 급여 지급 금지 규정’도 삭제했다. 반면 경영계가 최소한의 대항 수단으로 요구했던 파업 시 대체근로를 일부 허용하고 노조의 부당노동행위도 처벌해 달라는 호소는 전혀 반영되지 않았다.

그러는 사이 한국에 투자했던 외국 자본은 이탈 조짐을 보이고 있다. 르노삼성그룹 총괄부회장은 지난 9일 노조의 임금 인상 요구와 관련해 “르노삼성의 제조 원가가 스페인 공장의 두 배에 달한다. 경쟁력 제고 약속이 이행되지 않으면 대안을 찾겠다”는 경고 메시지를 냈다.

IT 기업들도 노조에 시달려

‘노조 이슈’는 과거에는 글로벌 기업 중 현대자동차 정도에만 해당되는 얘기였다. 하지만 이제 삼성, LG, SK 등 다른 글로벌 기업도 예외가 아니다. 최근 노조 활동이 가장 활발한 곳은 지난해 5월 이재용 삼성전자 부회장이 ‘무노조 경영 폐지’를 선언한 삼성이다. 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성화재 등 8개사로 구성된 금속삼성연대는 지난 8일 임금 6.8% 인상과 인사·평가제도 개선 등을 주장하며 공동 교섭을 요구했다.SK하이닉스 노조는 연초 성과급 추가 지급을 요구하며 ‘세’를 과시했다. 그 결과 SK하이닉스는 지난 4일 성과급 산정 기준을 투명하게 공개하고 회사가 직원들에게 추가 성과급을 지급하기로 했다. LG는 트윈타워 청소근로자 고용승계 문제로 수개월째 골머리를 앓고 있다. 치열한 글로벌 경쟁 속에 노조의 임금·성과급 추가 배분 요구가 투자 재원 축소로 이어질 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.

한국경제연구원 분석에 따르면 한국이 파업 등으로 일하지 못한 노동손실 일수는 연간 41.8일에 이른다. 독일 4.3일의 10배에 이르는 수준이다. 한국의 노사협력 경쟁력은 주요국에 비해 한참 뒤처진다. 한국을 100으로 했을 때 미국은 115.8, 독일은 118.2로 평가됐다. 이 때문에 경제계는 노동개혁을 통해 글로벌 경쟁력을 확보해 나가는 것이 무엇보다 시급하다고 요구하고 있다.

백승현/황정수 기자 argos@hankyung.com