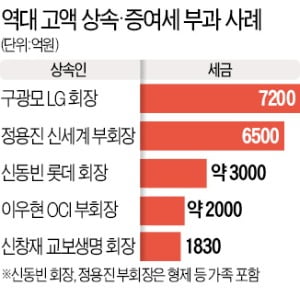

역대 가장 많은 상속세를 낸 기업인은 구광모 LG 회장이다. 고(故) 구본무 회장으로부터 2018년 (주)LG 지분 8.8%를 상속받았는데, 세금만 약 7200억원에 달했다. 구광모 회장은 5년간 여섯 차례에 걸쳐 나눠 낼 수 있는 ‘연부연납’을 택한 것으로 알려졌다.

역대 가장 많은 상속세를 낸 기업인은 구광모 LG 회장이다. 고(故) 구본무 회장으로부터 2018년 (주)LG 지분 8.8%를 상속받았는데, 세금만 약 7200억원에 달했다. 구광모 회장은 5년간 여섯 차례에 걸쳐 나눠 낼 수 있는 ‘연부연납’을 택한 것으로 알려졌다.신동빈 롯데 회장도 올초 부친 신격호 명예회장을 떠나보내면서 ‘상속세 폭탄’을 맞았다. 계열사 지분과 토지 등을 넘겨받은 대가로 신 회장 등 상속인들이 떠안은 상속세는 3000억원 안팎으로 추산된다. 신 회장이 배당과 보수만으로 상속세를 전부 내긴 힘들 것이란 관측과 함께 분할 납부하거나, 주식을 담보로 대출을 받을 것이란 예상이 나온다.

이우현 OCI 부회장은 상속세 부담을 이기지 못해 최대주주 지위까지 포기했다. 부친 이수영 전 회장으로부터 6.12%의 지분을 받은 대가로 2000억원 안팎의 세금이 부과된 영향이었다. 상속세를 못 내 지분 일부를 팔아 한때 3대주주까지 내려왔다. 최근 주식 차입으로 최대주주로 복귀는 했지만, 지분이 5%대여서 경영권이 탄탄하지 못하다는 평가다.

중소·중견기업 중에선 가업승계를 포기하는 사례도 있었다. 밀폐용기 업체 락앤락의 김준일 전 회장은 2017년 홍콩 사모펀드에 회사를 매각했다. 그는 4000억원 안팎에 달하는 상속세를 내느니, 회사를 파는 게 낫다고 판단했다. 손톱깎이 세계 1위였던 쓰리세븐도 비슷한 사례다. 2008년 창업주 김형주 회장이 갑자기 세상을 떠나자 유족들은 상속세를 마련하지 못 해 회사를 매각했다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 올초 “세계 최고 수준의 상속세로 한국 기업이 위기에 직면했다”고 보도했다. FT는 당시 국내 상위 25대 기업이 내야 하는 상속세만 210억달러(약 24조원)에 이른다고 추산했다.

안재광 기자 ahnjk@hankyung.com