4일 아사히신문에 따르면 도요타 노동조합(조합원 6만9000명)은 지난달 30일 아이치현 도요타시에서 정기 조합원총회를 열어 사측이 제시한 새로운 임금제도를 받아들이기로 결정했다.

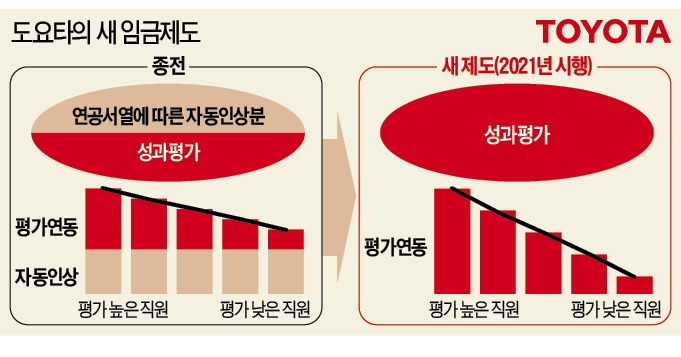

지금까지 도요타 직원의 연봉은 연공서열에 따라 매년 일률적으로 인상되는 금액(직능기준급)과 성과평가에 의해 차등적으로 인상되는 금액(직능개인급)을 합쳐서 책정됐다. 도요타는 올봄 임금협상(춘투)에서 능력 여부와 관계없이 자동으로 급여가 오르는 직능기준급을 없애고 성과에 따른 직능개인급으로 임금 인상 기준을 일원화하는 방식을 노조에 제안했다.

노조는 사측의 제안을 받아들이는 대신 일자리를 유지하고 일하는 방식을 개선하는 데 집중하기로 했다. 도요타자동차그룹의 모든 계열사 노조를 대표하는 쓰루오카 미쓰유키 전(全)도요타노동조합연합회 회장은 지난 11일 온라인으로 열린 총회에서 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 상황이 크게 바뀌었기 때문에 임금 인상보다 재택근무를 포함해 일하는 방식을 어떻게 바꾸느냐가 중요하다”며 조합원을 설득했다.

노사가 새 임금제도에 합의함에 따라 내년 1월부터 도요타는 4~6단계의 성과평가에 따라 직원 임금 인상폭을 결정한다. 높은 평가를 받은 사원일수록 급여가 많이 오르는 반면, 최악의 경우 임금 인상이 ‘0’인 직원도 나올 수 있다. 노조 측은 “인상폭이 0인 직원은 극히 일부에 그칠 것”이라고 설명했다. 직위에 따른 급여 인상폭 상한도 폐지해 성과가 좋은 직원과 그렇지 못한 직원의 임금 격차를 더욱 커지게 했다.

일본에서 성과평가제는 1990~2000년 정보기술(IT)업계를 중심으로 활발하게 도입됐다. 반면 도요타 등 제조업체들은 성과평가제를 채택하는 데 소극적이었다. 업무 범위와 평가 기준이 불명확해 자칫 직원 불만을 키우고 팀워크를 해칠 수 있다는 이유에서였다. 하지만 자동차업계가 변혁기에 접어들면서 도요타도 2018년부터 기본급 인상폭을 최대한 억제하는 등 임금제도에 변화를 꾀해왔다.

지난해에는 기본급 인상폭을 비공개로 바꿨고 올해는 “지금도 높은 수준인 임금을 계속 인상하면 회사의 경쟁력을 잃는다”며 7년 만에 기본급을 동결했다. 니혼게이자이신문은 지난달 29일 현대자동차 노사가 기본급 동결에 합의한 소식을 전하며 “약 5만 명인 현대차 노조원의 평균 연봉은 엔화 환산 기준 약 850만엔으로 수익성이 더 높은 도요타와 같은 수준”이라고 전했다. 지난해 도요타의 영업이익은 2조4429억엔(약 27조원)으로, 3조6055억원인 현대차보다 여덟 배 많았다.

도요타 노사가 성과평가형 임금제도에 합의한 것은 자율주행차와 전기차 급부상 등으로 인해 자동차업계가 기로에 섰다는 위기감을 공유했기 때문이라는 분석이 나온다. 도요타는 지난 7월 미국 전기차업체 테슬라에 세계 자동차기업 시가총액 1위 자리를 내줬다. 올 1분기 생산 대수가 자사의 4%(10만3000대)에 불과한 테슬라보다 낮은 평가를 받자 도요타 노사 모두가 충격을 받았다는 후문이다.

야마다 히사시 일본종합연구소 수석연구원은 “과거에 시도된 임금제도가 인건비를 억제하는 데 주안점을 뒀다면 새 제도는 사원의 의식 개혁에 초점을 맞췄다”며 “일종의 충격요법”이라고 해석했다. 니혼게이자이신문은 일본 최대 제조업체인 도요타가 성과주의를 중시하는 방향으로 전략을 바꾸면서 다른 제조업체의 임금제도도 큰 영향을 받을 것이라고 내다봤다.

도쿄=정영효 특파원 hugh@hankyung.com