지중해(地中海)에는 밀물과 썰물이 없다. 해수면이 높아지는 만조(滿潮)와 낮아지는 간조(干潮)가 없으니, 조수간만의 차도 없다. 혹 있어도 20~30㎝로 미미하다. 커다란 호수처럼 육지에 둘러싸인 내해(內海)이기 때문이다.

지중해 국가 학생은 조수간만의 차를 ‘수건 실험’으로 배운다. 선생님이 탁자 위의 수건 한가운데를 꼬집어 들고 말한다. “이렇게 올랐다가 내려가는 바닷물이 밀물과 썰물이야. 수건을 잡아당긴 손은 달이고! 달이 바닷물을 잡아당기면 썰물, 놓아주면 밀물이지.” 아이들은 눈이 뚱그레지며 신기해한다.

이들이 구경하지 못한 밀물·썰물을 대서양 쪽 아이들은 날 때부터 보고 자란다. 이들에게 바다는 드넓은 대양이다. 육지와 가까운 바다는 해(海·sea), 멀리 떨어진 큰 바다는 대양(大洋·ocean)이다. 대양에서는 조수간만의 차가 크다. 프랑스 서북부 몽생미셸 부근은 15m, 캐나다 동부 해안은 16m에 이른다.

밀물과 썰물에 관한 인식 차이는 해양 문명의 주도권을 바꾼 숨은 동력이다. 중세 이전까지는 지중해가 유럽의 중심이었다. 그래서 ‘지구의 한가운데’ ‘우리 바다’로 불렸다. 지중해의 첫 패권을 잡은 페니키아인은 바다고둥에서 추출한 염료로 해상무역을 주도했다. 한때는 ‘헤라클레스의 기둥’으로 불리는 지브롤터해협을 넘어 이베리아로 진출하기도 했다. 그러나 이건 아주 예외적인 경우였다. 당시의 세계관은 대부분 ‘헤라클레스의 기둥’ 안쪽인 지중해에 머물러 있었다.

페니키아에 이어 그리스와 로마, 아랍권, 중세 도시국가가 잇달아 패권을 다투면서 지중해의 역사는 ‘내해 상권’을 둘러싼 분쟁사로 점철됐다. 호메로스의 《오디세이아》 첫 문장도 ‘분노’와 ‘전쟁’으로 시작된다. ‘노래하소서. 여신이여! 펠레우스의 아들 아킬레우스의 분노를.’ 이들은 결국 육지 속 ‘갇힌 바다’에서 뺏고 빼앗기는 소모전을 되풀이했다. 그래서 문명사학자들은 지중해를 ‘도시들의 바다’라고 부른다.

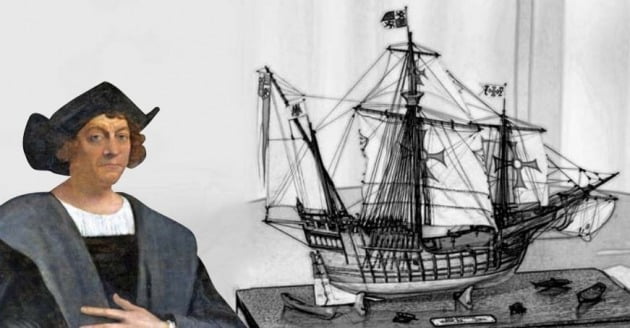

이와 달리 대서양은 ‘국가들의 바다’다. 신항로를 개척하기 위해서는 국가 차원의 프로젝트가 필요했다. 여기에 가장 먼저 눈 뜬 나라가 스페인과 포르투갈이다. 크리스토퍼 콜럼버스는 스페인 국왕의 지원을 받아 세 척의 배로 대서양 횡단(1492)에 성공했다. 신항로 개척 정신은 스페인 국기 문양에도 담겨 있다. 헤라클레스의 두 기둥에 감긴 띠에 ‘보다 먼 세계로(PLVS VLTRA)’라는 문구가 선명하다.

포르투갈 왕자의 지원을 받은 바스코 다가마의 인도항로 개척(1496)도 범국가적인 사업이었다. ‘포르투갈의 셰익스피어’로 불리는 시인 루이스 바스 드 카몽이스는 서사시 《우스 루지아다스》에서 ‘여기서 땅이 끝나고 대양이 시작된다’고 선언했다. ‘드높은 명성의 용사들이/ 루지타니아 서해안으로부터,/ 누구도 항해한 적 없었던 바다를 향해’로 시작하는 이 시는 지중해 쟁패를 다룬 《오디세이아》의 첫 문장과 지향점이 다르다.

이들이 목숨을 건 탐험에 나서기 전까지 대서양은 ‘죽음의 바다’였다. 다행히 이들에게는 역풍에도 항해할 수 있는 삼각돛과 범선, 나침반을 활용한 항해술, 국가의 전폭적인 지원이 있었다. 그 덕분에 문명과 교역의 중심축이 지중해에서 대서양으로 이동했다. 1610~1640년 유럽의 교역량은 10배 이상 늘어났다.

17세기 후반 대서양 무역의 주도권을 잡은 영국은 근대적인 은행과 보험산업의 아이디어까지 냈다. 지금의 손해보험 명칭에 ‘OO해상보험(海上保險)’이 붙은 것은 거친 해상으로부터 보험업이 시작됐기 때문이다.

이렇듯 지중해에서 대서양으로 문명의 흐름을 바꾼 사고의 전환은 ‘밀물과 썰물의 상상력’에서 나왔다. 바닷물의 높낮이처럼 자유롭게 오르내리는 ‘생각의 조수(潮水)’가 15세기 이후 세계 역사를 바꾼 원동력이었다. 물론 그 밑바닥에는 지중해 문명의 오랜 경험과 기술이 축적돼 있다. 그런 점에서 ‘밀물·썰물의 상상력’은 역사의 앞물결과 뒷물결을 번갈아 마시고 자라는 ‘갯벌의 상상력’이라고 할 수 있다. 이는 대서양 이후 태평양 시대에도 다르지 않다.

잡스·머스크의 혁신 원천은 '콜럼버스 미션'

신항로로 대서양 시대를 연 크리스토퍼 콜럼버스는 왜 죽음을 무릅쓰고 ‘보다 먼 세계’로 나아가려 했을까.주경철 서울대 서양사학과 교수에 따르면 콜럼버스는 종교적인 신념으로 똘똘 뭉친 인물이었다. 세속적이면서도 수도자적인 요소를 함께 지녔다. 그에게는 돈도 필요했지만 인류의 구원이라는 기독교적 사명(mission)이 더 강했다. 이는 중세 말 근대 초 유럽인의 ‘역동적인 심성’과 통했다.

그래서 주 교수는 콜럼버스가 스티브 잡스와 닮은 점이 많다고 말한다. 잡스도 돈벌이보다 인류 전체의 진보에 필요한 사명을 중시했다는 것이다. 그는 세상을 바꾸거나 인류를 위해 좋은 일을 하기 위해 창업했고, 그 결과가 곧 세계인을 위한 애플의 제품이었다. 콜럼버스와 잡스는 남달리 집요했다는 점에서도 닮았다. 뭔가 하나를 잡으면 끈질기게 밀어붙였다.

잡스 이후 최고의 혁신 기업가로 평가 받는 일론 머스크도 인류의 미래를 위해 화성을 개척하겠다는 일념에서 ‘콜럼버스 사명’의 또 다른 후계자라 할 수 있다.

잡스 이후 최고의 혁신 기업가로 평가 받는 일론 머스크도 인류의 미래를 위해 화성을 개척하겠다는 일념에서 ‘콜럼버스 사명’의 또 다른 후계자라 할 수 있다.kdh@hankyung.com