한국경제신문 뉴욕특파원의 임기(3년)를 마치고 지난 2일 귀국했습니다. 미국 뉴욕 JFK공항을 통해 인천공항으로 돌아오는 과정에서 미국과 한국의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역과정을 자연스레 비교체험하게 되었습니다.

사실 미국에서 겪은 방역체험은 별게 없었습니다. 지난 3~4월 세계 최대의 창궐지였던 뉴욕, 뉴저지 주에 거주했지만 전체적 경제 봉쇄가 있었을 뿐 개인별 관리 등은 경험하질 못했습니다.

이번에도 마찬가지였습니다.

지난 1일 집이 있던 뉴저지 주에서 JFK 공항으로 가는 길은 예상외로 막혔습니다. 그러나 공항으로 접어드는 도로를 타자 차량이 순식간에 사라졌습니다. 그 전 도로가 막힌 건 롱아일랜드 남쪽의 락어웨어비치, 존스비치 등 해변으로 항하는 교통량이었습니다. 지금 뉴욕의 상황이 그렇습니다. 아니 미국이 다 그렇지요.

반면 JFK 공항은 무섭도록 한산했습니다. 출국장 도로 옆의 '주차하지 마시오(No Parking)' 사인은 여전했지만 차가 거의 없으니 그냥 주차해도 괜찮았습니다.

항공사 창구를 찾아가니 줄이 없어 몇 분 만에 짐을 붙이고 항공권을 받았습니다. 평소 악명 높은 JFK공항이지만 입국 심사나 보안검색도 20여분 만에 끝났습니다. 공항 직원들은 마스크를 쓴 게 전부였고, 여행객들이 지나갈 때 멀찌감치 온도를 재는 듯한 직원이 한 명 있었을 뿐 코로나19 관련 별다른 조치는 눈에 띄지 않았습니다.

그러다보니 오후 12시30분에 공항에 도착했는데 1시10분에 모든 절차를 마치고 출국장 안에 들어갈 수 있었습니다. 약 40분 만에 모든 수속이 끝난 겁니다.

오후 2시 한국행 항공기를 타자 분위기가 사뭇 달라졌습니다. 항공사 승무원들은 마스크와 방호복 뿐 아니라 보호 안경까지 착용하고 음료 등을 서비스했습니다. 뭔가 긴장감이 느껴졌습니다.

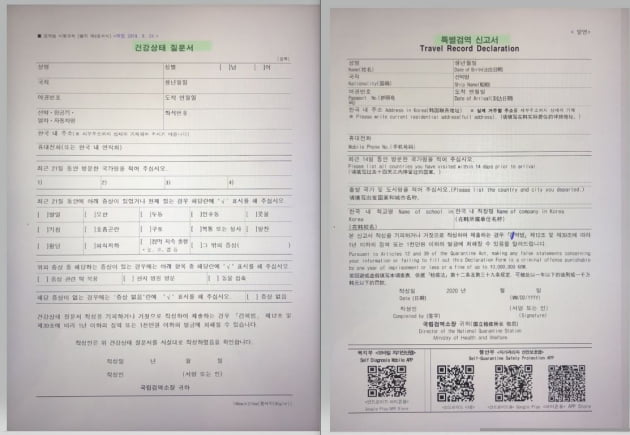

몇 시간 지나자 승무원들이 <건강상태 질문서>와 <특별검역신고서>를 1인당 하나씩 나눠주더군요. 물론 세관신고서는 따로 써야했군요.

저는 가족이 다섯이어서 각각 다섯 부씩 작성했습니다. (아내는 자고 있었습니다). 그건 일종의 고역이었습니다. 비슷한 질문으로 이뤄진 두 가지 서류를 왜 별도로 써야하는지 이해가 잘 안가더군요. 문서 작성은 거기서 끝난 게 아니었습니다.

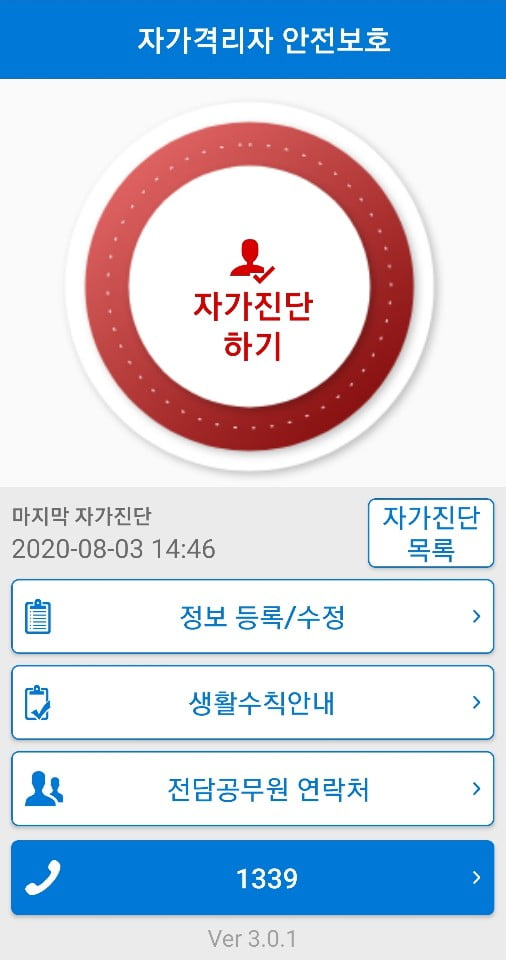

14시간 반의 비행이 끝나고 2일 오후 5시20분께 인천공항에 내려서자 검역을 위한 줄을 서야했습니다. 줄을 서기 전에 옆에 설치된 SK텔레콤 부스를 찾아 3년 전 일시정지했던 휴대폰을 되살렸습니다. 휴대폰이 없는 외국인은 유심칩을 사야했습니다. 휴대폰이 없으면 행정자치부의 <자가격리자 안전보호앱>을 깔 수 없고 관에서 연락을 취할 수 없으니까요.

가족 모두가 각각 휴대폰에 행정자치부의 <자가격리자 안전보호앱>을 깔았습니다. 육군에서 지원을 나온 '친절한' 군인들이 도와주었죠. 물론 이 앱에도 이미 <건강상태 질문서> 등에 적어넣었던 개인 정보와 건강상태를 또 다시 입력해넣어야했습니다.

그런 뒤 증상은 없는지, 그리고 <자가격리자 안전보호앱>을 제대로 깔았는지 등을 한 명 한 명 확인받았고 <검역확인증>을 발급받았습니다.

그게 끝인 줄 알았더니, 아니었습니다. 입국심사 전 다시 각각 <격리 통지서>를 작성해야했습니다. 정보는 <건강상태 질문서>와 <특별검역신고서>에 있던 것과 95% 동일했습니다. 또 질병관리본부장 명의의 통지서를 왜 대상자인 제가 직접 써야하는 지도 살짝 어리둥절했습니다.

입국자가 워낙 적어 그렇지 약간만 많아도 줄이 늘어질 수 있는 상황이었습니다. 한 가족은 문서 한 장에 한꺼번에 작성할 수 있게 바꾸거나, 세 가지 문서를 간소화해서 한 두 개로 줄이거나, 혹은 처음부터 (모두가 설치해야하는) 자가격리 앱에 모든 정보를 입력하게하고 모바일로 확인하는 방법은 어떨까요?

물론 이런 조치들이 코로나바이러스 감염자를 관리하는데 필요하다는 건 잘 이해하고 있습니다. 하지만 해당 조치의 필요성을 떠나 검역절차가 효율성보다는 행정당국의 편의 위주로 만들어졌다는 생각이 들었습니다.

격리통지서 확인을 받기 전 줄을 서는데 막내 아이가 "영어가 잘못됐다"고 뭔가를 가리키더군요. 줄 옆 곳곳에 세워놓은 'Phisical distancing'이란 팻말이었습니다. 미국에선 'Social distancing'은 많이 들어봤지만 'Physical distancing'이란 말은 잘 쓰이질 않습니다. 특히 'Phisical'은 철자가 틀렸지요. 뭔가 빡빡한 검역시스템 속에 있는 허점을 대변하는 것 같았습니다.

많은 검역 절차를 거쳐서인지 입국검사는 의외로 금세 끝났습니다. 한국의 공항은 이런 점에선 세계 최고이지요.

짐을 찾아 입국장 밖으로 나오니 오후 6시40분이 지나고 있었습니다. 뉴욕발 서울행 항공기 탑승객이 약 90여명에 그쳤고 그 시간 다른 항공기가 없었는데도 입국에 1시간20분이 걸린 겁니다.

입국장을 나오니 귀가 교통수단을 안내하는 부스가 지방자치단체별로 있었습니다.

저는 친인척이 차를 갖고 공항에 나와 있었습니다. 하지만 그 차를 타도되는 건지 정확한 정보가 없었습니다. (일부는 ‘타도된다’고 했지만)

그래서 '서울시' 부스에 있는 직원에게 물었더니 "<자가격리자 안전보호앱>에 있는 담당공무원에게 질의하라"는 답이 돌아왔습니다. 자신은 버스 콜밴 등 교통수단에 대해서만 안내를 맡고 있다는 겁니다.

앱을 켜 담당공무원으로 나온 이에게 전화를 걸었습니다. 받질 않았습니다. 당연합니다. 누가 일요일 저녁에 구청에 나와 전화 받고 있겠습니까.

포기하고 친인척에게 "돌아가라"고 했습니다. "콜밴을 잡아달라"고 했더니 즉각 안내해주더군요. 그 콜밴을 타고 서울 송파구에 있는 집에 왔습니다.

그리고 14일 자가격리를 시작했습니다. 지금 사흘째인데 조금씩 감옥에 갇힌 기분이 듭니다.

어제 아침에는 송파구 보건소에서 걸려온 전화를 받고 오후에 코로나바이러스 테스트를 받고 왔습니다. 대중교통을 이용할 수 없어 보건소까지 편도 25분씩 걸었는데 그게 산책처럼 기분 좋게 느껴졌습니다.

미국에선 지금도 하루 7만명 안팎의 코로나19 감염자가 발생하고 있습니다. 음식점과 술집을 폐쇄하고, 재택근무를 유지하고 있지만, 개인에 대해서는 여전히 별 다른 조치를 하지 않고 있습니다. 2주전 JFK공항을 통해 입국한 후임 조재길 특파원에 따르면 입국할 때도 온도를 재는 것 외에는 아무런 조치가 없었다고 합니다.

뉴욕, 뉴저지 주 등이 지난달부터 플로리다 캘리포니아 텍사스 등 코로나19 재확산이 심각한 30여개 주에서 온 사람들에 대해 14일간 자가격리를 의무화했지만, 실제 강제 조치는 취하지 않고 있습니다. 앤드류 쿠오모 뉴욕주지사가 7월 중순 “자가격리 조치는 불완전하다”고 인정하기도 했지요.

반면 한국은 철저하게 개인별로 관리를 하고 있습니다.

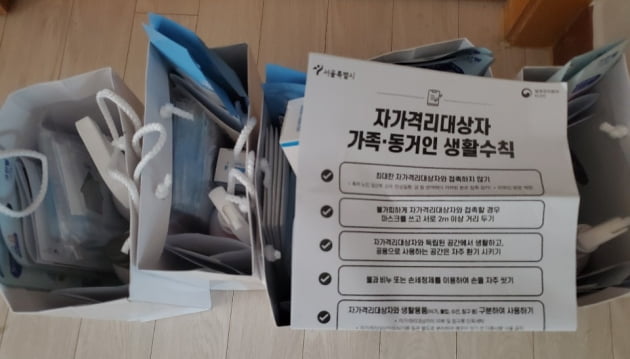

휴대폰에 설치된 <자가격리앱>은 수시로 '자택에 있는지 확인 버튼을 눌러달라'고 울립니다. 또 하루 두 차례 체온 등을 입력해야합니다. 송파구 보건소에서는 어제 두 차례 전화를 해왔고 마스크와 알콜, 손소독제 등을 집 앞에 놓고 갔습니다. 테스트를 위해 보건소로 갈 때도 전화로 신고했고, 귀가해서도 다시 전화해 이를 알려야했습니다.

공공복리를 위한 것이라고 생각하고 이해하고 따르고 있습니다. 특히 미국의 상황을 보면 정말 답이 없는 상황이지요. 하지만 아까 말씀드렸듯 한국의 검역시스템도 개선할 사항이 없다는 얘기는 아닙니다.

곰곰 생각하다보니 '국가가 개인의 자유를 지나치게 침해하는 게 아닌 지'하는 철학적 의문이 들기도 합니다. 14일 자가격리를 통해 너무 많은 자유시간을 억지로 갖게 돼서 일까요. 아니면 자유와 인권을 내세우는 미국에 너무 오래 머무른 탓일까요.

어쨌든 코로나19으로부터 세계적으로 안전한 한국에 돌아왔다는 생각은 매순간 뼈저리게 느끼고 있습니다.

김현석 논설위원 realist@hankyung.com