고용노동부는 지난해 재정일자리 사업 평가와 개선책을 담은 ‘재정지원 일자리사업 효율화 방안’을 국무회의에 보고했다고 26일 발표했다.

고용노동부는 지난해 재정일자리 사업 평가와 개선책을 담은 ‘재정지원 일자리사업 효율화 방안’을 국무회의에 보고했다고 26일 발표했다.지난해 일자리 사업 예산은 총 21조2000억원이었다. 모두 740만 명이 참여했다. 정부 재정일자리 사업은 경제협력개발기구(OECD) 기준에 따라 △직접 일자리 △직업훈련 △고용서비스 △고용장려금 △창업지원 △실업소득 지원 등 여섯 가지로 구분된다.

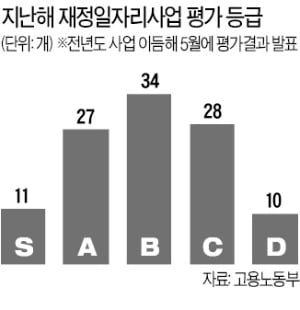

평가 결과를 보면 지난해 정부가 진행한 110개 사업 중 S등급은 11개에 불과했다. A등급은 27개, B등급은 34개, 낙제점에 가까운 C, D등급은 각각 28개와 10개였다. 전체 사업 중 C, D등급이 차지하는 비중은 34.5%에 달했다. 세 개 사업 중 한 개꼴이다.

2018년 진행한 총 128개 사업을 대상으로 한 작년 평가에서는 S등급은 10개, A등급 27개, B등급 54개, C등급 27개, D등급이 10개였다. 작년 28.9%였던 C, D등급이 올해 5.6%포인트 늘어난 것이다.

이 같은 평가 결과에도 고용부는 재정일자리 사업 지표가 전반적으로 개선됐다고 평가했다. 취업알선 등 고용서비스를 통해 취업률이 전년 38.9%에서 41.9%로 상승했고 고용유지율도 54.5%에서 58.2%로 올랐다는 게 주요 근거다.

하지만 일자리 사업이 고용창출보다는 저소득층 생계 지원 등 복지정책에 가까운 경우가 많은 점은 문제라는 지적이 많다.

정부가 장기실직자 등에게 재취업에 필요한 근무 경험을 쌓도록 하기 위해 한시적인 일자리를 제공하는 직접일자리 사업이 대표적이다. 지난해 직접일자리 사업 참여자는 82만 명이었는데, 이 중 65세 이상이 70만 명(88%)이었다. 사실상 노인들의 생계 지원용 측면이 강했다는 지적이다. 이렇다 보니 취지와 달리 민간 취업으로 이어진 비율은 20.6%에 불과했다. 전년(16.8%)보다 소폭 개선되긴 했지만 정부 지원이 끊기자마자 여전히 다섯 명 중 네 명은 실직자가 되고 있는 셈이다.

정부가 취약계층 참여율, 취업률, 고용유지율 등을 종합해 사업별 등급을 매기면서 이를 공개하지 않고 있는 것도 마찬가지다. 정부는 일자리 사업 성적표와 함께 부족했던 점, 개선할 사항 등을 담은 ‘반성문’도 함께 발표하고 있지만 반쪽짜리에 그친다는 지적이 나오는 이유다.

고용부는 비공개 이유에 대해 “소관 부처가 불편해하기 때문”이라고 밝혔다. 고용부 관계자는 “평가 결과가 나오면 해당 사업 소관 부처에 통보만 하고 있다”며 “D등급을 받은 사업에 대해서는 내년도 예산 감액과 함께 개선 방안을 제출받고 있다”고 했다.

백승현 기자 argos@hankyung.com