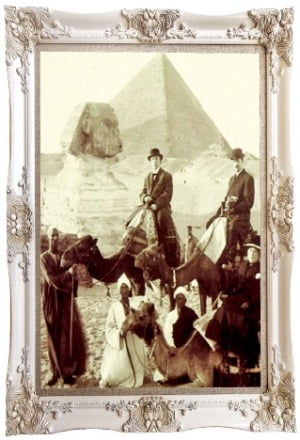

한국 드라마에서는 부유층 자식이 사고를 치면 꼭 이런 대사를 친다. “잠잠해질 때까지 외국에 나갔다 와.” 드라마에서만 그런 것은 아니다. 사고를 치든 안 치든, 부유층 대다수는 해외 유학을 가거나 일정 시기를 해외에서 보낸다. 그런데 이렇게 돈 많은 이들이 외국으로 자녀를 보내는 문화가 현대 한국에서 시작된 것은 아니다. 17세기 중반, 영국 상류층은 자신의 자녀를 유럽 본토로 보내 문물을 익히게 했다. 이를 ‘그랜드 투어(grand tour)’라고 하는데 보통 2년에서 3년, 길게는 10년까지 여행했다. 여행지는 그때그때 달랐지만 보통 프랑스 파리를 거쳐 이탈리아 로마로 갔다. 당시 영국은 20세기 미국처럼 변방 콤플렉스에 시달렸다. 경제적으로는 부유했지만, 문화적으로 뒤처진다고 생각했기에 거액을 들여 자녀들을 문화 선진국에 보냈다.

한국 드라마에서는 부유층 자식이 사고를 치면 꼭 이런 대사를 친다. “잠잠해질 때까지 외국에 나갔다 와.” 드라마에서만 그런 것은 아니다. 사고를 치든 안 치든, 부유층 대다수는 해외 유학을 가거나 일정 시기를 해외에서 보낸다. 그런데 이렇게 돈 많은 이들이 외국으로 자녀를 보내는 문화가 현대 한국에서 시작된 것은 아니다. 17세기 중반, 영국 상류층은 자신의 자녀를 유럽 본토로 보내 문물을 익히게 했다. 이를 ‘그랜드 투어(grand tour)’라고 하는데 보통 2년에서 3년, 길게는 10년까지 여행했다. 여행지는 그때그때 달랐지만 보통 프랑스 파리를 거쳐 이탈리아 로마로 갔다. 당시 영국은 20세기 미국처럼 변방 콤플렉스에 시달렸다. 경제적으로는 부유했지만, 문화적으로 뒤처진다고 생각했기에 거액을 들여 자녀들을 문화 선진국에 보냈다.그랜드 투어 나선 귀족 자제 흥청망청 지내

교통편과 숙소가 지금처럼 잘돼 있지 않았기에 그랜드 투어는 귀족에게도 상당히 큰 부담이었다. 귀족 자제가 지금의 배낭여행자처럼 함부로 다닐 수야 없지 않겠나. 그래서 최소 하인 2명과 교사 2명이 동행했다. 하인이 힘든 것은 당연하고, 동행 교사도 해외여행을 이끌면서 수학, 역사, 지리, 펜싱, 승마 등 모든 것을 가르쳐야 했기 때문에 높은 수준의 자질이 필요했다. 토머스 홉스, 존 로크, 애덤 스미스, 애덤 퍼거슨, 조지프 애디슨 같은 내로라하는 학자와 작가들이 젊은 시절 동행 교사로 활약했다.

교통편과 숙소가 지금처럼 잘돼 있지 않았기에 그랜드 투어는 귀족에게도 상당히 큰 부담이었다. 귀족 자제가 지금의 배낭여행자처럼 함부로 다닐 수야 없지 않겠나. 그래서 최소 하인 2명과 교사 2명이 동행했다. 하인이 힘든 것은 당연하고, 동행 교사도 해외여행을 이끌면서 수학, 역사, 지리, 펜싱, 승마 등 모든 것을 가르쳐야 했기 때문에 높은 수준의 자질이 필요했다. 토머스 홉스, 존 로크, 애덤 스미스, 애덤 퍼거슨, 조지프 애디슨 같은 내로라하는 학자와 작가들이 젊은 시절 동행 교사로 활약했다.그렇다면 그랜드 투어를 떠난 귀족 자제들은 해외에서 무엇을 했을까? 견문을 넓히고 공부를 잘 수행했을까? 아마 처음에는 성실히 했을 것이다. 하지만 시간이 조금 지나면 현지 사교계를 들락거리면서 그 지역의 권력자 혹은 매력적인 사람들과 놀아나기 시작한다. 해당 지역 사람들도 외국에서 온 귀공자에게 호감을 느끼기에 이런 욕망은 점점 더 노골적으로 변한다.

당시 사람들은 귀족 자제를 교육하는 동행 교사를 베어리더(bear-leader)라고 불렀는데, 이 단어는 원래 입마개를 쓴 곰을 데리고 전국을 돌아다니는 서커스 조련사를 의미했다. 한마디로 귀족 자제들은 통제해야 할 곰, 망나니란 뜻이다. 안에서 망나니는 보통 밖에서도 망나니다. 영국 사교계에서 흥청망청한 자제들이 프랑스에 가도 흥청망청, 로마에 가도 흥청망청 지냈다. 카톡의 망나니콘이 말하듯, 망나니는 빼는 것이 없다.

그랜드 투어는 이후 여행이라는 것이 하나의 문화가 되는 데 결정적 역할을 했다. 당시만 해도 상류층만 갈 수 있었던 여행이 경제가 발전함에 따라 중산층으로 확대됐고, 이제는 서민들도 무리하면 갈 수 있는 수준까지 떨어졌다. 하지만 현대판 그랜드 투어라 할 수 있는 유학은 여전히 상류층 몫이다.

자본주의에서 가장 중요한 건 시간

그렇다면 현대의 부유층 자제들은 해외에서 무엇을 할까? 이탈리아 대신 미국을 가는 거 외에는 17세기 귀족 자제와 비슷하다. 일부이긴 하지만 흥청망청 파티에 클럽 가고 술 마시고 대마초 피우고 심한 경우 마약에 손을 대기도 한다. 사실 해외가 아니라 군대에 가도 쉽게 변하지 않는 게 사람이다.

그렇다면 현대의 부유층 자제들은 해외에서 무엇을 할까? 이탈리아 대신 미국을 가는 거 외에는 17세기 귀족 자제와 비슷하다. 일부이긴 하지만 흥청망청 파티에 클럽 가고 술 마시고 대마초 피우고 심한 경우 마약에 손을 대기도 한다. 사실 해외가 아니라 군대에 가도 쉽게 변하지 않는 게 사람이다.그럼 의문이 생긴다. 대체 왜 상류층은 과거나 지금이나 자녀를 외국에 보낼까? 자녀들을 믿어서? 그럴 리 없다. 그들도 대부분 어린 시절 같은 상황을 겪었기 때문에 자신이 그렇듯 자식도 망나니란 사실을 알고 있다. 그런데도 그들은 자녀를 외국에 보낸다.

사람들은 자본주의에서 가장 중요한 것이 돈이라고 착각한다. 하지만 정말 중요한 것은 시간이다. 우리가 돈을 버는 이유는 타인의 시간을 사기 위해서다. 옷 만드는 시간, 음식 만드는 시간, 아이폰 만드는 시간 등 자신이 하고 싶지 않은 노동에 들어가는 시간을 최대한 절약하는 것이 중요하다. 그리고 우리는 그렇게 아낀 시간으로 경험을 구매한다. 경험은 추억이 돼 삶을 풍성하게 만든다. 실제로 계속 반복되는 일만 하다 보면 추억이 생기지 않고, 그러면 시간이 빠르게 지나갔다고 느낀다. 나이가 들수록 시간이 빨리 간다고들 하는데, 이는 보통 중년 이후의 삶이 큰 변화 없이 일정하기 때문이다. 그런 의미에서 모두에게 시간이 공평하다는 것만큼 ‘개소리’는 없다. 하루 12시간 노동을 해야 하는 사람과 전혀 할 필요가 없는 사람이 어떻게 공평하단 말인가.

또한 같은 경험이라도 익숙한 곳에서 하는 것과 여행지에서 하는 것은 천지 차이다. 국내에서 하나 해외에서 하나 똑같아 보이지만 결코 똑같지 않다. 그랜드 투어에서 해외 사교계만 들락거렸던 사람도 본국에 돌아가면 선진문화를 전파하고 성공 가도를 달렸다. 놀면서도 본 게 있고 경험한 게 있기에 그냥 놀았을 뿐이지만 성장한 것이다. 속된 말로 외국에 보내면 영어라도 할 줄 알게 된다.

여행은 시간을 압축적으로 살게 한다

16세기 후반 명나라의 유학자 이탁오는 당시의 관습을 깨고 남녀를 동등하게 제자로 받아들였다. 다른 유학자들은 공자의 말을 빌려 여성은 남성보다 소견이 좁으므로 함께 가르칠 수 없다고 비판했다. 이에 대해 이탁오는 이렇게 답변을 보냈다.

“당신이 내려주신 커다란 가르침에는 부녀자의 소견은 좁아서 도를 배울 수가 없다고 쓰여 있었습니다. 그렇습니다! 그렇습니다! 무릇 부녀자는 문지방을 나갈 수 없고, 남자들은 활을 들고 나가 사방으로 사냥할 수 있기 때문에, 그 소견의 좁고 넓음은 말할 필요도 없을 것입니다. 그렇지만 부녀자의 소견이 좁다는 것은 그녀들이 본 것이 안방 문을 벗어나지 못했기 때문이고, 남자의 소견이 넓다는 것은 밝고 넓은 벌판을 깊이 살펴보았기 때문입니다.”

이탁오의 주장은 간단하다. ‘여성의 소견이 좁은 건 성별 차이 때문이 아니라 사회적 차별 때문에 경험의 스케일이 차이가 나기 때문’이라는 것이다.

해외에 나가는 것도 마찬가지다. 해외에서는 단순한 경험도 특별한 것이 된다. 지하철을 타고 버스를 타는 것도 자신이 살아가는 곳에서 하면 아무 일도 아니지만 다른 지역, 다른 국가에서 하면 특별한 경험이 된다. 10여 년 전 서울을 처음 방문한 내 작은 어머니는 처음 타 본 지하철에서 혼자 환승한 것에 대해 아직도 자랑하신다. 그러니까 여행이란 삶을 새롭게 만들며 모든 것을 깨어 있는 추억으로 만든다. 시간을 압축적으로 살게 한다. 어차피 뻘짓을 할 거라면 해외에서 뻘짓을 하는 것이 더 낫다.

나는 과거 귀족이나 지금의 상류층이 그 사실을 본능적으로 알고 있다고 생각한다. 그래서 그들은 자녀를 해외로 내보낸다. 물론 우리도 이 사실을 모르는 것은 아니다. 다만 보낼 능력이 없을 뿐이지. 강남 집값이 오를지 몰라서 집을 안 사는 것은 아니듯이 말이다.

그래서 오늘의 결론. 누구는 참 좋-겠다.

오후 작가는

오후(필명)는 오타쿠적 탐구력으로 다양한 분야에서 독특한 이야기를 만들어내는 인문학 작가다. 물 흐르듯 읽히는 문장과 촌철살인의 비유는 유머러스하다. 《우리는 마약을 모른다》라는 독특한 마약 탐구서를 시작으로 과학을 쉽게 풀어내 베스트셀러가 된 《나는 농담으로 과학을 말한다》를 썼다.

오후(필명)는 오타쿠적 탐구력으로 다양한 분야에서 독특한 이야기를 만들어내는 인문학 작가다. 물 흐르듯 읽히는 문장과 촌철살인의 비유는 유머러스하다. 《우리는 마약을 모른다》라는 독특한 마약 탐구서를 시작으로 과학을 쉽게 풀어내 베스트셀러가 된 《나는 농담으로 과학을 말한다》를 썼다.