한진그룹이 그룹 차원에서 추진해온 호텔·레저 관련 사업을 대부분 정리하기로 했다. 그동안 보유해온 부지도 함께 매각한다는 계획이다. 조원태 한진그룹 회장이 지난해 11월 “돈이 안 되는 사업은 모두 정리한다”고 밝힌 데 따른 후속 조치라는 게 그룹 측 설명이다.

한진그룹이 그룹 차원에서 추진해온 호텔·레저 관련 사업을 대부분 정리하기로 했다. 그동안 보유해온 부지도 함께 매각한다는 계획이다. 조원태 한진그룹 회장이 지난해 11월 “돈이 안 되는 사업은 모두 정리한다”고 밝힌 데 따른 후속 조치라는 게 그룹 측 설명이다.업계에선 저수익 사업을 정리해 재무구조를 개선하고 이들 사업을 주도한 조현아 전 대한항공 부사장의 복귀 루트를 차단하려는 전략으로 보고 있다. 조 회장은 누나인 조 전 부사장과 경영권 분쟁을 벌이고 있다. 한진그룹이 오는 3월 25일께로 예상되는 지주사 한진칼의 주주총회를 앞두고 주주들의 마음을 사기 위한 다양한 카드를 추가로 내놓을 것이란 전망이 나온다.

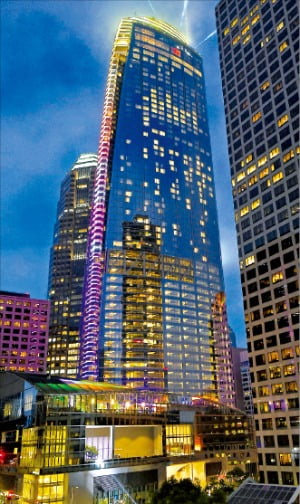

LA 랜드마크 호텔도 사업성 재검토

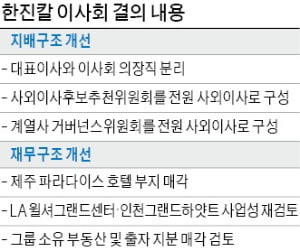

한진칼은 7일 이사회를 열고 제주파라다이스호텔 부지를 매각하기로 결정했다. 서귀포 KAL호텔 인근의 1만2250㎡ 규모 땅이다.

한진칼의 100% 자회사인 KAL호텔네트워크가 2008년 파라다이스호텔로부터 520억원에 사들였다. 하지만 개발 사업이 중단돼 12년째 방치돼 있다.

한진그룹은 한진칼뿐 아니라 그룹 전체의 호텔 사업도 재점검하기로 했다. 대한항공의 100% 자회사인 한진인터내셔널코퍼레이션(HIC)이 보유 중인 미국 로스앤젤레스 윌셔그랜드센터의 호텔과 인천그랜드하얏트 호텔의 사업성을 재검토하기로 한 것이다.

윌셔그랜드센터는 미국 로스앤젤레스에서 가장 높은 랜드마크다. 한진그룹이 2011년 기존 건물을 철거하고 재개발해 2017년 문을 열었다. 73층 건물 중 사무공간과 상업공간을 제외한 31~68층에 총 889개 객실의 호텔이 있다. 호텔은 2017년과 2018년 각각 500억원, 566억원의 영업손실을 냈다. 한진그룹 관계자는 “윌셔그랜드의 경우 사업 초기라는 점을 고려해 판단할 것”이라고 말했다.

윌셔그랜드센터는 미국 로스앤젤레스에서 가장 높은 랜드마크다. 한진그룹이 2011년 기존 건물을 철거하고 재개발해 2017년 문을 열었다. 73층 건물 중 사무공간과 상업공간을 제외한 31~68층에 총 889개 객실의 호텔이 있다. 호텔은 2017년과 2018년 각각 500억원, 566억원의 영업손실을 냈다. 한진그룹 관계자는 “윌셔그랜드의 경우 사업 초기라는 점을 고려해 판단할 것”이라고 말했다.한진그룹은 (주)한진이 보유한 화물창고, 컨테이너 부지 등도 사업성을 판단해 매각한다는 방침이다.

수송 등 본업은 더 강화

한진그룹은 호텔·레저 사업을 정리하는 대신 항공·택배 등 수송업은 더욱 강화해 나가기로 했다. 한진그룹 관계자는 “그룹의 본업이라고 볼 수 있는 항공운송 사업과 관련해선 신형기를 적극적으로 도입하고, 다른 항공사와의 조인트벤처도 확대할 것”이라며 “금융회사나 정보통신기술(ICT) 회사와도 제휴를 통해 사업 영역을 넓혀나갈 것”이라고 말했다.

이와 관련, 대한항공은 지난해 6월 파리에어쇼에서 보잉 787-10기 20대와 787-9기 10대 등을 한꺼번에 사들이는 계약을 맺었다. 계약 규모만 100억달러(약 12조원)에 달한다. 2018년엔 국내 항공사 최초로 델타항공과 태평양 노선 조인트벤처를 구성했으며, 지난해에는 카카오 등과 협력하기로 했다. 앞으로 이런 투자를 많이 하겠다는 얘기다.

한진그룹은 이와 함께 (주)한진의 주력인 택배·국제특송, 물류센터, 컨테이너 하역 사업을 비롯해 △항공우주사업 △항공정비(MRO) △기내식 △항공기 운영 시스템 사업 등도 확대키로 했다. 항공 운수업과 시너지가 있다는 이유에서다.

“주주 설득 과정 계속될 듯”

한진그룹은 지난 6일 대한항공에 이어 이날 한진칼 이사회를 통해 유휴 자산과 저수익 사업을 정리하고 경영 투명성을 높이는 등의 안을 발표했다. 시장에선 조 전 부사장과 KCGI(강성부 펀드)·반도건설(회장 권홍사) 등의 ‘3자 동맹’에 맞서 조 회장이 캐스팅보트를 쥐고 있는 국민연금(3.45%)을 비롯한 기관투자가와 소액주주 등을 조 회장 편으로 끌어들이기 위한 전략으로 분석한다.

3월 주총 의결권 기준으로 조 회장이 확보한 한진칼 지분은 33.45%다. 반면 조 전 부사장 측 지분은 31.29%다.

조 회장이 유휴 부지를 잇달아 매각하기로 한 것은 조 전 부사장 측인 반도건설의 사업 기회를 박탈해 3자 동맹의 결속력을 떨어뜨리려는 의도로 해석된다.

조 전 부사장이 포함된 ‘한진그룹 정상화를 위한 주주연합’은 이날 ‘대한항공 및 한진칼 이사회 결정에 대한 입장문’을 내고 “이번 이사회 결의내용은 위기상황에 대한 진지한 검토와 문제의식 없이 단지 주총을 앞두고 주주들의 표를 얻기 위해 급조한 대책”이라고 주장했다. 또한 “세부방안이 전혀 없어서 실행 의지와 진정성에 심각한 의문이 들고 호텔사업 정리도 구체적 일정과 계획이 없다”고 혹평했다.

김재후/이선아 기자 hu@hankyung.com