국내외 금융회사를 거쳐 투자자문사를 운영하던 이진한 대표(사진)는 어느 날 피부과에서 특이한 것을 봤다. 환자들이 얼굴에 붙이고 있는 도톰한 마스크팩이었다. 간호사에게 물었더니 레이저 시술을 받은 환자들 얼굴에 붙여주는 코코넛 발효 시트라고 했다. 순간 사업 아이디어가 떠올랐다. ‘환자들에게 쓰는 질 좋은 마스크팩을 피부가 민감한 해외 소비자들에게 대량으로 판매하는 것.’ 이 대표는 머뭇거리지 않았다. 제이씨피플이란 회사를 세우고, 제품을 제조할 공장을 찾았다. 그리고 해외시장을 두드렸다. 2011년 일이다. 제이씨피플은 미국 세포라, 프랑스 봉마르셰에 이어 올해 미국 코스트코 모든 점포에 입점하는 데 성공했다. 글로벌 시장 진출의 또 다른 발판을 마련했다. 한 투자전문가의 무모해 보이는 도전이 또 하나의 K뷰티 성공사례로 이어질 것인지 관심을 끈다.

국내외 금융회사를 거쳐 투자자문사를 운영하던 이진한 대표(사진)는 어느 날 피부과에서 특이한 것을 봤다. 환자들이 얼굴에 붙이고 있는 도톰한 마스크팩이었다. 간호사에게 물었더니 레이저 시술을 받은 환자들 얼굴에 붙여주는 코코넛 발효 시트라고 했다. 순간 사업 아이디어가 떠올랐다. ‘환자들에게 쓰는 질 좋은 마스크팩을 피부가 민감한 해외 소비자들에게 대량으로 판매하는 것.’ 이 대표는 머뭇거리지 않았다. 제이씨피플이란 회사를 세우고, 제품을 제조할 공장을 찾았다. 그리고 해외시장을 두드렸다. 2011년 일이다. 제이씨피플은 미국 세포라, 프랑스 봉마르셰에 이어 올해 미국 코스트코 모든 점포에 입점하는 데 성공했다. 글로벌 시장 진출의 또 다른 발판을 마련했다. 한 투자전문가의 무모해 보이는 도전이 또 하나의 K뷰티 성공사례로 이어질 것인지 관심을 끈다.차별화와 브랜딩에 초점

남다른 관찰력으로 2011년 고급 마스크팩 사업을 시작한 이 대표는 “처음부터 차별화에 공을 들였다”고 했다. 많은 국내 화장품회사들이 1000~2000원짜리 저가형 마스크팩 사업을 시작할 때였다. 그는 원료인 코코넛에 꽂혔다. 코코넛을 발효시키면 스스로 엉키며 시트가 된다. 종이와 부직포를 쓰는 일반 마스크팩과 달리 피부가 민감한 사람도 쓸 수 있다. 시트 자체에 쿨링효과가 있어 병원에서 화상치료용으로 쓴다. 그는 고급 제품과 차별화된 브랜드 콘셉트만 있으면 성공 가능성이 높다고 보고 제품을 개발했다. 그리고 한 장에 6000원이라는 높은 가격을 책정했다. 원재료값도 비쌌지만 그만한 가치가 있다는 것을 강조하기 위한 전략이다.

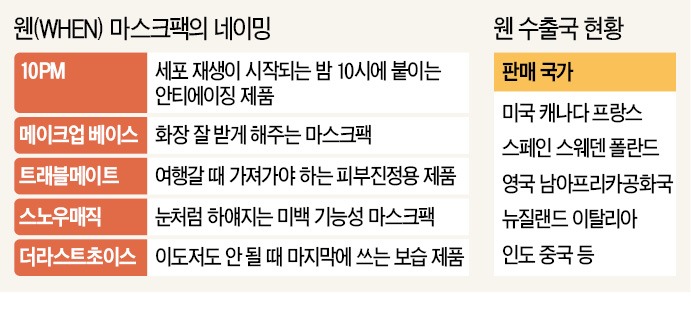

원료 다음은 네이밍이었다. 브랜드명은 ‘웬(WHEN)’으로 지었다. 언제 이 제품을 써야 할지 알려주겠다는 취지였다. 안티에이징, 진정, 보습 등 일반 브랜드에서 쓰던 마스크팩 제품명도 다르게 지었다. 밤 10시에 노화 방지를 위해 붙이라는 뜻의 ‘10PM’, 운동이나 여행으로 자외선에 상한 피부를 진정시키라는 의미의 ‘트래블메이트’, 이도 저도 안될 땐 보습 효과가 뛰어난 이거 하나만 쓰면 된다는 뜻의 ‘더라스트초이스’ 등이다.

시장도 중국이 아니라 세계에서 가장 큰 미국 시장을 노렸다. 2012년 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 뷰티 전시회 코스모프루프에 참가했다. 이곳에서 만난 세포라 바이어는 본사에서 프레젠테이션을 해보라고 청했다. 이듬해 1월 미국 세포라 모든 매장에 입점하는 데 성공했다. 세포라를 통해 4년간 브랜드를 알렸다.

봉마르셰 등 고급 백화점에 입점

이 대표는 세포라만으로는 부족하다고 판단해 매년 전 세계 화장품 전시회에 나갔다. 유통채널은 빠르게 늘었다. 그중 고급 백화점으로 잘 알려진 프랑스 봉마르셰 백화점은 “파리에선 우리한테만 단독으로 팔라”며 좋은 자리에 매장을 내주기도 했다. 이후 영국과 독일, 이탈리아, 스페인 등에도 진출했다.

올해는 미국 코스트코 본사로부터 ‘글로벌 벤더’로 인정받았다. 2017년 5월 미국 7개 매장에서 판매를 시작했는데 반응이 좋았다. 코스트코 본사는 올해부턴 미국 530곳, 캐나다 99곳에서 판매하기로 결정했다. 메디힐, 제이준코스메틱 등 마스크팩 강자를 모두 제치고 무명의 중소기업이 코스트코의 글로벌 파트너가 된 것이다.

올해는 미국 코스트코 본사로부터 ‘글로벌 벤더’로 인정받았다. 2017년 5월 미국 7개 매장에서 판매를 시작했는데 반응이 좋았다. 코스트코 본사는 올해부턴 미국 530곳, 캐나다 99곳에서 판매하기로 결정했다. 메디힐, 제이준코스메틱 등 마스크팩 강자를 모두 제치고 무명의 중소기업이 코스트코의 글로벌 파트너가 된 것이다.이 대표는 “지난해까지 코스트코 매출만 300만달러”라며 “올해부터는 글로벌 벤더로서 한국과 일본, 대만의 코스트코에도 판매키로 했다”고 설명했다. 코스트코의 글로벌 벤더가 아닌 회사들은 나라별 지사가 입점을 결정해도 본사의 승인을 받는 데 2~3년씩 걸린다. 웬은 프랑스 코스트코와 한국 코스트코에 3개월 만에 입점할 수 있었다. 코스트코는 품목별로 한 브랜드만 판매하기 때문에 타사와 경쟁 없이 빠르게 대량의 제품을 팔 수 있다는 장점이 있다.

기초화장품으로 제품군 늘려

매출도 빠르게 늘고 있다. 매년 6억~7억원 수준이던 제이씨피플의 매출은 지난해 35억원으로 늘었고, 올해는 155억원을 넘어설 전망이다. 이에 따라 연관사업으로 다각화에도 나서고 있다. 대중적인 마스크팩 심플리웬, 남성용 기초화장품 슈퍼웬 등 신제품을 내놨다. 해외 바이어들이 “슈퍼마켓이나 마트에서 판매하고 싶다”고 요청해 제작한 제품들이다. 크림 등 기초화장품도 내놨다. 이 대표는 “국내 바이오회사들의 특허성분을 활용해 프리미엄 화장품을 전 세계에 판매하는 게 목표”라고 했다.

매출도 빠르게 늘고 있다. 매년 6억~7억원 수준이던 제이씨피플의 매출은 지난해 35억원으로 늘었고, 올해는 155억원을 넘어설 전망이다. 이에 따라 연관사업으로 다각화에도 나서고 있다. 대중적인 마스크팩 심플리웬, 남성용 기초화장품 슈퍼웬 등 신제품을 내놨다. 해외 바이어들이 “슈퍼마켓이나 마트에서 판매하고 싶다”고 요청해 제작한 제품들이다. 크림 등 기초화장품도 내놨다. 이 대표는 “국내 바이오회사들의 특허성분을 활용해 프리미엄 화장품을 전 세계에 판매하는 게 목표”라고 했다.창업 전에 서울대 경제학과를 나와 금융투자회사에서만 일했던 그는 “화장품 전문가가 아니어서 오히려 넓은 시야로 보고 브랜드에 신경쓸 수 있었다”고 말했다. “인상 깊은 영화를 보면 그 스토리와 같이 영화를 본 사람 등 당시의 추억이 한꺼번에 기억에 남듯 스토리로 설명할 수 있는 브랜드, 차별화된 제품력으로 승부를 본 것이 통했다”는 얘기다. 매출은 수십억원에 불과하지만 투자회사들로부터 자금유치에도 성공했다. 이 대표는 “작은 회사에 투자자들이 들어온 것은 브랜딩의 결과”라고 강조했다.

판교=민지혜 기자 spop@hankyung.com