자율주행 스타트업(신생 벤처기업) 토르드라이브를 창업한 서승우 서울대 전기정보공학부 교수와 제자들은 지난해 말 미국 실리콘밸리로 건너갔다. 대형 건자재 유통업체 에이스 하드웨어와 함께 자율주행 택배 시범 서비스 사업을 하기 위해서였다. 자율주행차 ‘스누버’로 서울 도심을 3년간 6만㎞ 이상 무사고로 달린 기술력을 입증하는 계기였다.

이들이 한국에서 도전을 포기하고 미국으로 떠난 이유는 규제 장벽 탓이다. 국내 자율주행 규제와 택시업체 등 기득권층에 부딪혀 번번이 좌절되는 미래 자동차 사업을 지켜본 투자자들이 국내 사업을 꺼린 게 결정적이었다.

“미래차가 제조업의 미래”

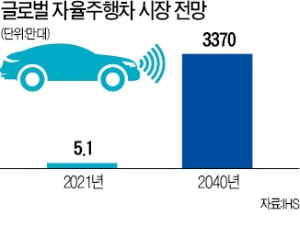

자율주행차와 친환경차(전기자동차·수소전기차), 차량공유 등은 미래차 시장은 물론 제조업의 판도를 가를 핵심 사업으로 꼽힌다. 산업 파급력이 막대하고 시장 규모도 급속도로 커지고 있다. 미국 시장조사업체 IHS에 따르면 세계 자율주행차 시장 규모는 2021년 5만1000대에서 2040년 3370만 대로 증가할 전망이다.

자율주행차와 친환경차(전기자동차·수소전기차), 차량공유 등은 미래차 시장은 물론 제조업의 판도를 가를 핵심 사업으로 꼽힌다. 산업 파급력이 막대하고 시장 규모도 급속도로 커지고 있다. 미국 시장조사업체 IHS에 따르면 세계 자율주행차 시장 규모는 2021년 5만1000대에서 2040년 3370만 대로 증가할 전망이다.

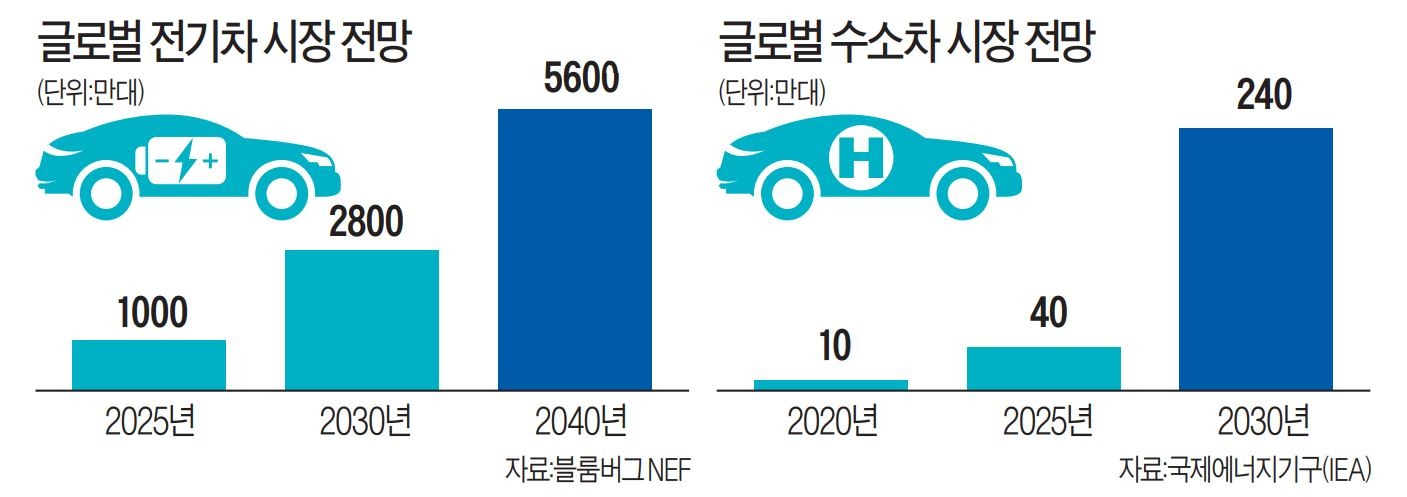

전기차는 2025년 1000만 대, 2030년엔 2800만 대가 팔릴 것으로 예상되고(블룸버그 NEF) 있다. 수소차는 2020년 10만 대에서 2030년 240만 대로 늘어날 것으로 전망(IEA)된다. 글로벌 차량공유 시장 역시 2030년엔 1400조원(맥킨지)에 이를 전망이다. 이항구 산업연구원 연구위원은 “미래차 시장의 주도권을 쥐지 못하면 10년 후 완성차를 비롯해 관련 정보기술(IT) 업체도 생존 여부를 장담할 수 없을 것”이라며 “미래차 사업을 위한 획기적 규제 완화와 과감한 투자가 필요하다”고 강조했다.

글로벌 미래차 시장을 선점하기 위한 싸움은 이미 시작됐다. 미국 캘리포니아주는 지난해 운전대나 액셀, 브레이크 페달 등이 없는 자율주행차의 시험운행을 허용했다. 이 지역에서만 구글·애플·GM·포드·바이두 등 60개 기업이 자율주행차 상용화 경쟁을 하고 있다. 구글의 자율주행회사 웨이모는 누적 운행 거리 1000만 마일(1610만㎞)을 돌파했다. 지구 400바퀴를 돈 셈이다.

우버의 차량호출 서비스를 중심으로 차량공유 시장도 급성장하고 있다. 최근엔 리프트, 디디추싱 등도 몸집을 불리고 나섰다. 카풀 서비스, 카셰어링 등으로 영역이 빠르게 확대될 전망이다.

규제·떼법 밀린 미래 산업

현대차는 2017년 차량공유 서비스를 하는 국내 스타트업 럭시에 50억원을 투자해 지분 12.2%를 확보했다. “택시업계를 고사시키려 한다”는 반발이 터져나왔다. 정부는 갈팡질팡하며 눈치만 봤다. 결국 현대차는 6개월 만에 럭시 지분을 전량 카카오모빌리티에 넘겼다.

현대차는 올초에도 500억원 이상을 들여 롯데렌탈이 소유한 차량공유 업체 그린카 지분 10% 이상을 확보하려던 계획을 접었다. 역시 택시업계 반발이 걸림돌이었다. 이후 현대차는 해외로 눈을 돌려 동남아시아 최대 차량공유 서비스업체인 그랩에 3100억원을 투자했다.

한국의 미래차 산업은 경쟁 국가나 업체보다 크게 뒤처져 있다는 지적이다. 자율주행 관련 규제가 대표적이다. 한국에서 3단계(차량이 스스로 주변 환경을 파악해 운전하고 운전자는 돌발상황 때만 개입하는 수준) 또는 그 이상의 자율주행차를 운행하는 건 불법이다. ‘모든 차량 운전자가 조향장치(운전대)와 제동장치(브레이크) 등을 정확하게 조작해야 한다’(도로교통법 제48조)는 규제 탓이다. 운전자가 휴대폰 및 컴퓨터를 사용하는 행위도 금지(제49조)한다. 자율주행차 연구진도 운전석에 앉아 연구용 컴퓨터를 들여다보거나 조작할 수 없다.

수소차를 운행하는 일도 쉽지 않다. 충전소가 전국에 25곳밖에 없어서다. 서울엔 세 곳뿐이다. 건축법 시행령에 따르면 수소충전소는 아파트, 의료시설과 50m 이상 거리를 둬야 한다. 교육환경보호법에 의해 학교와는 200m 넘게 떨어져야 한다.

차량공유 사업은 ‘떼법’에 밀려 자리를 잡지 못하고 있다. 전 세계에 값싸고 편리한 이동수단 혁신을 몰고온 차량공유 사업이 한국에선 ‘고급 택시’ 사업으로 변질됐다. 타다, 카카오 등이 대표적인 예다. 택시보다 저렴한 차량공유 서비스를 내놨던 풀러스 등 스타트업은 고사 직전이다.

장창민 기자 cmjang@hankyung.com