‘미·중 무역전쟁’에서 공격자는 처음부터 미국이었다. 중국은 가드를 올린 권투선수처럼 늘 수세적이었다. 도널드 트럼프 대통령의 맹펀치는 옛 소련이나 1985년 ‘플라자합의’ 즈음 일본을 때리던 미국을 연상케 할 정도다. 여러 이유와 노림수가 있겠지만 최근 미국 경제가 상당히 좋았다는 사실에 주목해 볼 필요가 있다. 경제적 안정이 내부의 지지로 연결되면서 외교, 외치에 힘을 얻은 셈이다.

‘미·중 무역전쟁’에서 공격자는 처음부터 미국이었다. 중국은 가드를 올린 권투선수처럼 늘 수세적이었다. 도널드 트럼프 대통령의 맹펀치는 옛 소련이나 1985년 ‘플라자합의’ 즈음 일본을 때리던 미국을 연상케 할 정도다. 여러 이유와 노림수가 있겠지만 최근 미국 경제가 상당히 좋았다는 사실에 주목해 볼 필요가 있다. 경제적 안정이 내부의 지지로 연결되면서 외교, 외치에 힘을 얻은 셈이다.같은 논리로 중국의 당혹감과 끌려온 듯한 입장이 유추된다. 중국 경제는 올해 ‘바오류’(保六·경제성장률 6% 사수)가 관건일 정도로 중(中)성장 국면에 있다. 고성장이 끝나면서 공산당 지도부에 위기감이 적지 않을 것이다. 경제가 나빠지면 지지가 떨어진다는 것은 중국에서도 같다. 개방화·산업화로 일자리를 찾아 도시로 몰려든 농민공이 3억 명에 달한다는 판이다. ‘세계의 제조공장’이 된 중국 경제가 흔들리면 이들의 일자리는 위태로워진다. 사회안전망도 부족한 판에 불황은 엄청난 사회적 압력이 되게 마련이다. 시진핑 체제의 중국은 기존의 자유무역질서가 깨지면서 성장세가 급락할까 봐 두려울 수밖에 없다.

‘트럼프의 힘’이었던 미국 경제에도 빨간 신호가 켜지기 시작했다. 제조업 구매관리지수(PMI)가 3년 만에 50 아래로 떨어졌다. 50 아래는 ‘경기수축’을 의미하는데, 8월에 49.1이었다. 일본의 소비자태도지수도 11개월째 떨어져 5년4개월 만에 최저로 내려갔다. 거침없던 아베 정부의 대외 행보에 변화 요인이 될까.

정작 걱정은 우리 경제다. 한국처럼 수출에 의존하는 개방형 경제에서 글로벌 침체는 치명적이다. 8월 물가가 마이너스라는 미증유의 상황으로 ‘D(디플레이션)의 공포’가 부각되고 있다. 고도 성장기를 거치며 과도한 인플레이션 무서운 줄만 알았던 한국인에게 장기 저성장이라는 ‘한 번도 경험해보지 못한 경제’가 펼쳐진 것이다. 고혈압 무서운 줄만 알았는데 갑자기 저혈압 환자라는 진단을 받은 격이랄까.

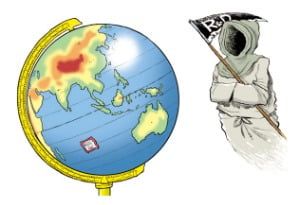

경제지표라는 게 죄다 내리막길이다 보니 ‘R(recession·경기침체)의 공포’라는 말이 나온 지도 한참 됐다. 이제 ‘R&D 공포’라고 할 판이다. 가격하락 기대감 고조→소비축소→재고누적·생산감소→감원으로 이어지는 ‘축소·위축 경제’로의 악순환이 걱정된다. 규제혁신으로 ‘진짜 R&D(연구개발)’의 물꼬라도 튼다면 복합위기 극복에 도움이 되련만….

허원순 논설위원 huhws@hankyung.com