의전원은 의사 직업을 갖기 위한 일반인의 진입장벽을 낮추고, 다양한 전공의 학사 졸업생을 의료인으로 키워 기초의학 발전을 이끌겠다는 목표로 2005년 출범했다. 하지만 의전원을 계속 운영하겠다는 대학은 현재 두 곳에 불과하다. 애초에 의도한 정책목표는 전혀 이루지 못한 채 학업성취도 저하, 지방 의료인 공동화 현상 등 부작용이 속출하면서 의료계에선 “한국 현실에 맞지 않는 실패한 제도”라는 평가가 지배적이다.

의전원은 의사 직업을 갖기 위한 일반인의 진입장벽을 낮추고, 다양한 전공의 학사 졸업생을 의료인으로 키워 기초의학 발전을 이끌겠다는 목표로 2005년 출범했다. 하지만 의전원을 계속 운영하겠다는 대학은 현재 두 곳에 불과하다. 애초에 의도한 정책목표는 전혀 이루지 못한 채 학업성취도 저하, 지방 의료인 공동화 현상 등 부작용이 속출하면서 의료계에선 “한국 현실에 맞지 않는 실패한 제도”라는 평가가 지배적이다.26일 의료계에 따르면 올해 의전원을 운영하는 학교(신입생 입학 기준)는 강원대 건국대(충주) 동국대(경주) 제주대 차의과대 등 다섯 곳이다. 2009년 의전원을 운영하는 대학은 27곳이었지만 10년 만에 82%가 사라졌다. 동국대와 제주대도 각각 내년과 2021학년도부터 의전원을 폐지하고 의예과 신입생만 뽑기로 했다.

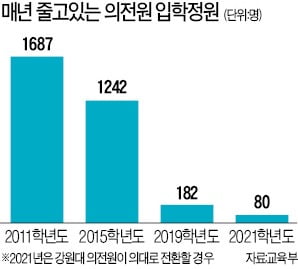

강원대 역시 이르면 2021학년도부터 의예과 신입생을 뽑겠다는 계획을 세웠다. 강원대까지 의대 전환이 확정되면 2021학년도 기준 의전원 모집정원은 2개 대학 80명뿐이다. 1687명에 달하던 2011학년도에 비해 모집정원이 95% 감소하고 과거 의대 체제로 회귀하는 셈이다.

의전원은 본래 다른 학문과의 시너지를 통해 기초의학 발전을 도모하기 위해 도입됐다. 예를 들어 화학을 전공한 학생이 의학을 배워 연구에 힘쓰면 기초 의료기술 확보와 의료산업 발전에 도움이 된다는 것이다. 그러나 의료계 전문가들은 의전원이 취지와는 다르게 운영됐다고 입을 모았다.

이동석 동국대 의과대학장은 “동국대의 경우 의전원 졸업생 중 기초의학을 하려는 학생은 한 명도 없고 모두가 임상의학(환자를 대상으로 진료하는 분야)으로 빠졌다”고 말했다. 이 교수는 또 “대학 소속감이 강한 의대생과 달리 의전원 학생 대부분은 수도권에서 학사 학위를 따고 입학하기 때문에 의사 면허증만 지방에서 따고 서울로 올라가 지역의 의료인 공동화 현상이 심화됐다”고 지적했다.

의전원 학생이 의대생보다 상대적으로 학업 성취도가 뒤처지는 것도 대학이 의대를 선호하는 이유로 알려졌다.

정의진 기자 justjin@hankyung.com