익명을 요구한 국책연구기관 관계자는 21일 정부의 재정투입 직접일자리 사업에 대해 이같이 평가했다. 직접일자리가 증가하는 만큼 정부 정책의 직접적 수혜를 입는 이들이 늘어난다. 최소한 수혜자에 한해서라도 정부에 대한 지지가 높아질 수밖에 없다. 청년 실업률이 높아지며 ‘20대가 문재인 정부에 등을 돌린다’는 경고등이 켜진 지난해 청년층을 겨냥해 ‘지역주도형 청년일자리’ ‘청년 기술이전전담인력(TLO) 사업’ 등이 도입된 것과 비슷한 맥락이다.

익명을 요구한 국책연구기관 관계자는 21일 정부의 재정투입 직접일자리 사업에 대해 이같이 평가했다. 직접일자리가 증가하는 만큼 정부 정책의 직접적 수혜를 입는 이들이 늘어난다. 최소한 수혜자에 한해서라도 정부에 대한 지지가 높아질 수밖에 없다. 청년 실업률이 높아지며 ‘20대가 문재인 정부에 등을 돌린다’는 경고등이 켜진 지난해 청년층을 겨냥해 ‘지역주도형 청년일자리’ ‘청년 기술이전전담인력(TLO) 사업’ 등이 도입된 것과 비슷한 맥락이다.직접일자리는 취업자 수를 늘려 고용지표를 개선하는 효과도 있다. 정부가 고용인원을 집계할 때 “임금을 목적으로 주 1시간 이상 일하면 고용인원에 포함된다”는 국제노동기구(ILO)의 기준을 따르고 있어서다. 월 27만원을 지급하는 노인일자리는 취업자 수 늘리기에 가장 좋은 수단이 된다. 지난 14일 발표한 통계청의 7월 고용동향에서도 전체 취업자 수 증가분(29만9000명)의 70%인 21만1000명이 65세 이상 노인이었다.

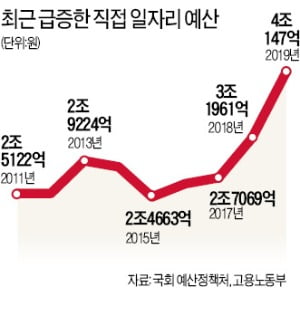

이렇다 보니 직접일자리 사업은 보수·진보 정권을 막론하고 늘어났다. 박근혜 정부에서도 집권 1년차인 2013년 26만200개였던 노인일자리는 2016년 43만 개까지 뛰었다. 다만 전체 직접일자리에 대한 예산은 줄었다. 2013년 2조9224억원에서 2016년 2조6308억원으로 10%가량 감소했다. 금융위기 후폭풍이 잦아들면서 효과가 줄어든 사업을 통·폐합하는 효율화 작업을 했기 때문이라는 평가다.

고용노동부는 지난 5월 발표한 ‘2019년 일자리사업 평가’를 통해 효율화 작업이 필요하다고 지적했다. “성과가 부진한 사업에 일몰제를 도입하고 신규 사업은 한시적으로 추진한 뒤 연장 여부를 결정해야 한다”고 했다. 하지만 이런 지적이 받아들여질 가능성은 낮다. 문재인 정부의 직접일자리 예산은 2017년 2조7069억원으로 시작해 2018년 3조1961억원, 올해 4조147억원으로 계속 늘어나고 있기 때문이다. 경제정책 기조를 소득주도성장으로 잡은 데다 최저임금 급등에 따른 피해를 메우는 데도 직접일자리 늘리기가 절실하다.

복지 성격의 정부 사업이 대부분 그렇듯 한 번 늘어나면 줄이기 힘들다는 점도 문제다. 당장 고용지표가 악화되는 데다 수혜자들이 정부에 등을 돌릴 수 있기 때문이다. 직접일자리가 고스란히 다음 정부의 부담으로 돌아가는 이유다. 국회 예산정책처 관계자는 “직접일자리라는 이름 아래 갖가지 내용의 일자리가 혼재돼 있다”며 “명확한 기준을 갖고 앞으로 줄여나갈 일자리와 늘릴 일자리를 구분해 효율성을 높여야 한다”고 말했다.

노경목 기자 autonomy@hankyung.com