(5) 코리아 속국론(屬國論)

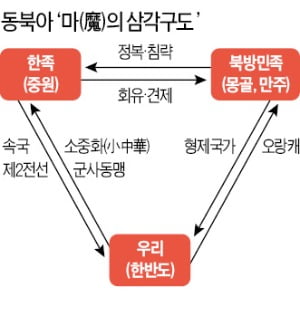

중국은 물론이고, 우리 스스로도 고려, 조선이 중국의 속국이었다는 것을 당연한 역사적 사실로 받아들이고 있다. 하지만 우리는 중국의 ‘단순한 속국’이 아니었다. 동북아시아 역사를 ‘한족(중원)-우리 민족(한반도)-북방 민족(몽골, 만주)’으로 이어지는 ‘마(魔)의 삼각구도’에서 보면 우리는 중국에 마냥 굽실거리기만 한 그런 비굴한 속국은 아니었다. [그래픽]에서 보듯이 대륙에서 벌어지는 한족 왕조와 북방 민족 사이의 파워 게임에 따라 우리는 때론 군사동맹국, 때론 북방 몽골리안 세계의 형제국가 역할을 했다.

강력해진 거란, 몽골, 여진 등 북방 민족이 중원을 정복하려면 인구가 겨우 수백만인 그들로선 싸울 수 있는 장정을 모두 다 동원해 만리장성을 넘어야 했다. 문제는 그렇게 하면 자신들의 고향 땅이 무방비 상태가 된다. 전통적으로 송(宋), 명(明)과 우호 관계를 맺고 있던 고려, 조선이 한족 왕조와 손잡고 협공하면 완전히 뒤통수 맞는 꼴이 된다. 그래서 항상 북방 민족은 중원으로 출병(出兵)하기 전 한반도부터 ‘평정’하고자 했다.

이를 한족 왕조의 입장에서 보면 고려, 조선이 일종의 군사동맹국 같은 역할을 하며 ‘제2 전선’을 형성해 북방 민족의 전력을 분산 또는 약화시켜준 셈이다. 이 같은 예가 역사적으로 여러 번 있었지만 가장 전형적인 경우는 송나라를 한숨 돌리게 한 고려의 귀주대첩이었다.

날로 강해지는 거란에 위협을 느낀 송(宋) 태종은 고려에 같이 손잡고 거란을 치자고 제의했다. 이를 눈치챈 거란으로선 송을 치기 전 먼저 고려부터 제압하지 않을 수 없었다. 993년 소손녕이 대군을 이끌고 처음 압록강을 건널 때 고려쯤은 가볍게 굴복시킬 줄 알았다. 그런데 예상 밖으로 고려가 무려 25년을 버텼고, 1018년 3차 침공 때는 귀주에서 강감찬 장군에게 대패해 정예 병력 6만을 잃었다. 이는 거란이 송나라와 수많은 전투를 하는 과정에서 잃은 군사보다 더 많은 수의 병력이었다. 전초전이라고 여겼던 고려와의 전쟁에서 정예 병력의 절반을 날렸으니, 중원 정벌은 물거품이 됐다. 결국 거란의 요나라는 고려와의 전쟁을 끝내고 ‘요-송-고려’ 간 삼각 화친을 맺는다.

삼전도의 진실

1637년 추운 겨울, 남한산성에서 농성하다 내려온 인조가 청(淸) 태종 홍타이지에게 지금의 잠실 삼전도에서 삼배구고두(三拜九叩頭)를 한다. 홍타이지는 높은 단상에 거만하게 앉아 있고 조선의 왕은 꽁꽁 언 맨땅에 세 번 무릎 꿇고 아홉 번 머리를 조아린다. 이것이 우리 역사가 후세에 강조하는 ‘삼전도의 치욕’이다. 당연히 우리는 오랑캐 청나라의 만행에 비분강개한다. 이건 역사의 한쪽 면만 본 패자의 한(恨)풀이식 역사인식이다. 삼전도의 치욕을 바로 읽기 위해 당시를 기록한 <인조실록>(34권, 인조 15년 1월 30일)을 한 번 살펴보자.

1637년 추운 겨울, 남한산성에서 농성하다 내려온 인조가 청(淸) 태종 홍타이지에게 지금의 잠실 삼전도에서 삼배구고두(三拜九叩頭)를 한다. 홍타이지는 높은 단상에 거만하게 앉아 있고 조선의 왕은 꽁꽁 언 맨땅에 세 번 무릎 꿇고 아홉 번 머리를 조아린다. 이것이 우리 역사가 후세에 강조하는 ‘삼전도의 치욕’이다. 당연히 우리는 오랑캐 청나라의 만행에 비분강개한다. 이건 역사의 한쪽 면만 본 패자의 한(恨)풀이식 역사인식이다. 삼전도의 치욕을 바로 읽기 위해 당시를 기록한 <인조실록>(34권, 인조 15년 1월 30일)을 한 번 살펴보자.홍타이지가 삼배구고두례를 마친 인조를 단상에 올라오라 한다. “조선의 왕은 일국의 국왕이니 짐의 아우들 사이에 앉히도록 하라.” 이렇게 말하곤 청 태종의 바로 옆자리에 인조를 앉힌다. 후에 청의 황제가 된 예친왕 도르곤보다도 상석이다. 그러고는 “이제 조선이 대청제국의 일원이 됐으니 환영 회식을 하자”며 청과 조선의 대신들과 술잔을 돌리고 활쏘기 시합까지 한다. 그 뒤 놀랍게도 인조와 대신들을 그냥 한양으로 돌려보낸다.

동·서양의 전쟁사를 볼 때 이 정도면 아주 너그러운 항복 조건이다. 청나라를 세운 누르하치와 홍타이지는 명나라 한족에 대해선 아주 엄격하고 잔인했다. 청하성을 함락해서는 군민 5만 명을 학살하고, 회안보 전투에서는 명군(明軍) 1000명을 포로로 잡아 이 중 300명을 처형했다.(첸제셴, <누르하치>, 2003)

동·서양의 전쟁사를 볼 때 이 정도면 아주 너그러운 항복 조건이다. 청나라를 세운 누르하치와 홍타이지는 명나라 한족에 대해선 아주 엄격하고 잔인했다. 청하성을 함락해서는 군민 5만 명을 학살하고, 회안보 전투에서는 명군(明軍) 1000명을 포로로 잡아 이 중 300명을 처형했다.(첸제셴, <누르하치>, 2003)삼전도에서도 마음만 먹었으면 포로로 잡은 조선 백성들과 함께 인조를 청나라로 끌고 갈 수 있었다. 1126년 ‘정강의 변’ 때는 여진족이 세운 금나라가 송의 휘종과 흠종, 그리고 신하 수천 명을 만주로 끌고 가 비참한 포로생활로 생을 마감하게 했다.

북방 민족의 세계관·형제관

“조선에서는 왜 그렇게 하지 않았을까?” 여기에 대한 답을 얻기 위해선 북방 민족의 세계관을 살펴볼 필요가 있다. 그들에게 만리장성 안쪽은 ‘한족의 세계’다. 하지만 만리장성 밖 몽골 초원, 만주, 한반도는 모두 피를 나눈 ‘북방 몽골리안의 세계’다. 그런데 그들은 여러 가지 이유로 고려, 조선에 대해 ‘뭔가 특별한 콤플렉스’ 또는 동류의식을 갖고 있었던 것 같다. “고려는 일찍이 당 태종이 몸소 공격했어도 항복시킬 수 없었던 고구려의 후예다.” 쿠빌라이가 1259년 고려의 왕자 왕전을 만났을 때 한 말이다. (<고려사> 권25) 몽골뿐만 아니라 고구려가 동북아를 지배할 때 복속 민족이었던 거란, 여진 모두 ‘고구려 콤플렉스’를 갖고 있었을 것이다.

다음으로 ‘정체성 콤플렉스’다. 동아시아에서 2000년 이상 국가체제(nation-building)를 유지하고 고유 문화를 꽃 피운 나라는 딱 둘이다. 중국과 한반도의 고려, 조선이다. 그래서인지 그들은 고려와 조선을 ‘북방 몽골리안 세계의 형제국가’라고 생각한 징표가 우리 역사 곳곳에서 나타난다. 그중 하나가 ‘변발’ 관련이다. 청나라는 1억5000만 한족에게는 복종의 상징으로 변발을 강요했다. 누르하치는 요양성(지금의 선양 인근)을 점령하고 변발하지 않은 한인(漢人)은 그 자리에서 처형했다. 그런데 유독 조선에는 변발을 강요하지 않았다.

또 북방 민족의 침략사를 자세히 들춰보면 거란, 몽골, 여진이 마치 6·25전쟁 때 북괴군이 기습 남침을 하듯 다짜고짜로 쳐들어오진 않았다. 초기에는 늘 외교협상을 통해 관계 개선이나 복속을 요구했다. 거란도 관계 개선을 위해 낙타를 보냈으나 고려가 ‘발해를 멸망시킨 오랑캐’라며 이를 거부했다.

“우리 두 나라는 영원한 형제가 되었으니, 만세 뒤에 우리 후손들이 잊지 않도록 합시다.” <고려사>에 따르면 1218년 김취령 장군과 함께 거란군과 싸운 몽골의 카치온 장군이 고려 장수를 형으로 모시는 ‘형제의 맹약’을 맺으며 한 말이다. 그 후 강해진 몽골도 고려 왕에게 여러 차례 입조(入朝: 조정의 조회에 참석)를 요구하다가 결국 1231년 살리타이가 군대를 이끌고 1차 침공을 했다.

병자호란도 조선이 헛된 명분론, 즉 친명배청(親明排淸)만 버렸어도 피할 수 있었다. 우리가 그렇게 깔보던 여진족이 대청제국을 세울 때였다. “11월 25일까지 시간을 줄 테니 조선의 왕자를 청나라로 보내 화친을 하자.” 병자호란이 일어나기 전인 1636년 10월 선양으로 간 조선 사신 박인범에게 청 태종이 한 말이다.(장한식, <오랑캐 홍타이지 천하를 얻다>, 2015) 쉽게 말하면 과거 조선에 눌려 살다가 황제가 됐으니 입조해 조선이 적당히 고개만 숙여주길 기대했던 것이다.

동북아 ‘마(魔)의 삼각관계’와 역사적 교훈

우선 ‘코리아 속국론’을 재조명해야 한다. 한국과 중국, 두 나라의 역사적 관계를 수직적 상하관계가 아닌, 보다 대등한 수평적 관계로 바라볼 필요가 있다. 고려, 조선은 북방 민족의 위협을 받는 한족 왕조(송)를 군사적으로 도왔으며, 비한족 왕조(원, 청)와는 쉽게 설명할 수 없는 ‘뭔가 특별한 혈연적·역사적 관계’가 있었다.

둘째, 역사에서 배우는 안보 교훈이다. 한족과 북방 민족 사이의 국제정세 변화를 잘 분석하고 서희 장군처럼 ‘실용외교’를 펼쳤더라면 항몽전쟁, 병자호란 등을 피할 수 있었을지 모른다. 그런데 지배계층의 잘못된 ‘명분론’ 때문에 충분히 피할 수 있었던 전쟁에 휘말리고 백성들만 고초를 겪었다.

마지막으로 우리 역사 해석의 고질적 병폐인 ‘한(恨)풀이 역사’를 바로 잡아야 한다. 평소엔 국방을 소홀히 하다가 침략 당하고는 모든 잘못을 ‘침략자의 탓’으로 돌린다. 안보를 등한시한 스스로의 잘못은 인정하려 들지 않는다. 병자호란 때 청나라의 입조를 거부했으면 당연히 전쟁 준비를 했어야 했다. 새로운 역사교육은 삼전도의 치욕에 분개할 것이 아니라 백성을 지키지 못한 인조와 당리당략만 일삼던 조정 대신들의 책임을 더 냉정히 묻는 쪽으로 이뤄져야 한다. 이유 여하를 막론하고 지도자와 백성이 힘을 합쳐 나라를 튼튼히 지키지 못하면 주된 책임은 모두 우리에게 있다.

마지막으로 우리 역사 해석의 고질적 병폐인 ‘한(恨)풀이 역사’를 바로 잡아야 한다. 평소엔 국방을 소홀히 하다가 침략 당하고는 모든 잘못을 ‘침략자의 탓’으로 돌린다. 안보를 등한시한 스스로의 잘못은 인정하려 들지 않는다. 병자호란 때 청나라의 입조를 거부했으면 당연히 전쟁 준비를 했어야 했다. 새로운 역사교육은 삼전도의 치욕에 분개할 것이 아니라 백성을 지키지 못한 인조와 당리당략만 일삼던 조정 대신들의 책임을 더 냉정히 묻는 쪽으로 이뤄져야 한다. 이유 여하를 막론하고 지도자와 백성이 힘을 합쳐 나라를 튼튼히 지키지 못하면 주된 책임은 모두 우리에게 있다.안세영 < 성균관대 특임교수 >