'한국형 양적완화' 이슈때 학자들 '논리 싸움' 없어

외국 학술지 게재 논문 중 한국 연구 30%도 안되고

외국 연구 60%는 미국 쏠려

논문 실적 위주로 평가 '학계의 이단아' 성장 막아

[ 김유미 / 심성미 기자 ] 한국 경제학자들에게 한국 경제를 묻기 무색한 시대다. 경기부양과 부채조정의 딜레마가 당국자를 괴롭히고, 구조조정에 국민 돈을 얼마나 투입해야 하는가로 논쟁이 벌어질 때도 학계는 무관심했다. 정부가 역할을 못 할 때 과감히 ‘쓴소리’를 던져야 할 학계엔 ‘폴리페서’와 어용학자만 넘친다는 자조도 나온다. 글로벌 금융위기 이후 9년이 지났지만 학계의 진단 역량은 후퇴했다는 지적이다. 논문 실적 위주의 평가 시스템, 비주류를 꺼리는 학계, 비판이 자유롭지 않은 문화 등이 한국 경제학의 위기를 부르고 있다.

◆큰 질문을 외면하는 나라

지난 4월 총선 공약에서 시작된 이른바 ‘한국형 양적완화’는 모처럼 등장한 거대 이슈였다. 실체가 모호한 화두를 놓고 소모적인 논쟁이 이어졌다. ‘누구 돈을 넣어야 하느냐’는 문제로 정부와 한국은행 간 기싸움만 치열했다. 두 달여간 실랑이 끝에 11조원 규모의 자본확충펀드 설립이 결정됐다.

금융통화위원 출신인 한 교수는 “한국 경제에 갑자기 던져진 큰 질문이었다”며 “그런데 토론도 없이 조직 간 힘 싸움으로 봉합됐다”고 씁쓸해했다. 그렇게 결정된 자본확충펀드는 현재 무용론에 처해 있다.

이 과정엔 경제학자들의 책임 방기도 있었다고 많은 이들이 지적한다. 금융당국의 한 관계자는 “미국이었다면 경기부양이나 구조조정에 정부가 얼마나 개입해야 하는지를 놓고 학파 간, 또는 개인의 소신에 따라 엄청난 논리 싸움이 펼쳐졌을 것”이라며 “국내에선 그런 풍경을 보기 어렵다”고 말했다.

◆‘승진하려면 미국 경제 봐야’

국내 교수의 임용과 승진은 논문 실적을 기준으로 이뤄진다. 국내보다는 국제 학술지, 그중에서도 사회과학논문인용색인(SSCI·Social Sciences Citation Index)에서 인정하는 ‘톱 레벨’ 학술지에 실려야 가점을 받는다. 기존 학계의 폐쇄성을 극복하기 위해 정부 주도로 국제 기준을 도입했다. 이는 경제학계의 역량을 지난 20여년간 크게 끌어올렸다.

국내 교수의 임용과 승진은 논문 실적을 기준으로 이뤄진다. 국내보다는 국제 학술지, 그중에서도 사회과학논문인용색인(SSCI·Social Sciences Citation Index)에서 인정하는 ‘톱 레벨’ 학술지에 실려야 가점을 받는다. 기존 학계의 폐쇄성을 극복하기 위해 정부 주도로 국제 기준을 도입했다. 이는 경제학계의 역량을 지난 20여년간 크게 끌어올렸다.하지만 부작용도 드러났다. 오정근 건국대 특임교수는 “30~40대 교수들이 논문 경쟁을 하느라 큰 시야를 갖기 어렵다”며 “한국 경제를 열심히 보면 오히려 국제학술지에 논문을 싣는 데 불리한 것이 사실”이라고 지적했다. 한국 경제를 연구하면 국내 통계와 자료를 써야하는데 이에 대한 국제 신뢰가 낮은 점도 걸림돌이라고 말했다.

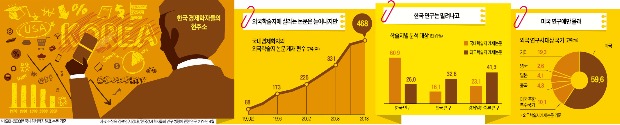

조장옥 서강대 경제학과 교수(한국경제학회장)와 박사과정 김숙영 씨가 지난 4월 ‘한국 경제의 분석’에 실은 논문 ‘한국 경제학자들의 연구 성향에 관한 연구’에 현실이 드러난다. 1990~2013년 국내 학술지에 게재된 논문 가운데 한국 연구는 60.9%를 차지했다. 그런데 외국 학술지로 가면 그 비중은 26.0%로 떨어진다.

외국 연구의 59.6%는 대상이 미국이다. 이웃이면서 경제 경합도가 높은 중국(4.3%)이나 일본(4.1%)은 오히려 소수다. 젊은 교수들은 세계 주류경제학계가 미국 중심인 데다 국내에서도 미국 유학파가 많아 평가받기에 유리하다고 말한다. 학생들이 유학지로 대부분 미국을 선택하는 것도 비슷한 이유다. “한국 경제학이 미국 경제의 하청기지가 됐다”는 씁쓸한 이야기가 여기서 나온다.

◆장기 연구는 불이익

그러다 보니 젊은 교수들은 대다수가 한국 실정을 모르거나 무관심할 수밖에 없다는 지적이다. 한 대학교수는 “기축통화국인 미국 경제모델을 익힌 일부 학자들은 국내 실정을 모를 때가 있다”며 “외환보유액이 많으니 줄여야 한다는 식의 주장이 그런 데서 나오기도 한다”고 말했다.

이지순 서울대 교수는 “경제학의 한국화는 꼭 필요하다”며 1990년대 러시아 사례를 들었다. 공산주의 몰락 이후 관료들은 ‘이행경제의 답은 민영화’라는 미국 교수들의 권고를 그대로 받아들였다. 그 결과 담당 관리들이 소유하는 민영화가 이뤄졌다. 국가 물자 부족으로 대혼란�?빚어졌다.

논문 수 위주의 평가가 장기적이고 질 높은 연구를 가로막는다는 비판도 있다. 좋은 주제를 선택한 젊은 교수들이 재임용이나 승진 때문에 SSCI 학술지에 급히 논문을 실어버리곤 한다는 얘기다. 장용성 연세대 교수는 “이는 덜 익은 열매를 따는 격”이라며 “매년 노벨경제학상 후보로 꼽히는 폴 로머 뉴욕대 스턴경영대학원 교수 등 학계의 이단아들은 한국에서 성장하기 어렵다”고 말했다. 전문가들은 시간이 덜 걸린다는 이점 때문에 계량경제학이나 특정 방법론이 각광받기도 한다고 전한다.

◆‘쓴소리하면 사외이사도 못해’

논문 수 경쟁 끝에 대학에 자리를 잡고 나면 거의 50대가 된다. 한국 경제를 볼 여유도 생기지만 쓴소리는 드물다. 한 원로 교수는 “정부 자문위원회나 기업 사외이사 기회가 오는 데 ‘좀 튄다’ 싶은 교수들은 대부분 꺼린다”며 “몸 사리지 않으면 잃을 게 너무 많다”고 털어놨다.

비판을 불편하게만 보는 사회 분위기는 논쟁을 죽인다. 한국 특유의 나이 문화 탓에 선후배 간 자유로운 토론도 쉽지 않다고 일선에서는 토로한다. 그 결과 직위가 높은 일부 원로교수는 논쟁에서 배제된 채 안주하기도 쉽다. ‘관변 교수’가 난립하기 좋은 환경이라는 얘기다.

김유미/심성미 기자 warmfront@hankyung.com