연내 '전기·전자제품 및 자원순환에 관한 법' 재발의 예정

(서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 환경부가 10년 넘게 지지부진하게 끌어온 폐자동차 재활용 문제를 해결하기 위해 본격 나섰다.

환경부는 올해 안으로 '전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법' 개정안을 재발의할 예정이라고 9일 밝혔다.

이 법률은 2007년 제정·공포됐다. 당시 냉장고·텔레비전 등 27개 전기·전자제품은 생산자 책임 재활용체계(EPR) 대상에 포함됐지만, 자동차는 이해 당사자들의 반발로 EPR 적용 대상에서 제외됐다.

지난 2003년부터 시행된 EPR은 생산자에게 일정량의 재활용 의무를 부여하는 제도로, 업체가 의무를 다하지 않으면 재활용에 소요되는 비용 이상을 청구한다.

당초 2015년까지 재활용률을 95%까지 끌어올리고자 했지만, 자동차 제조·수입 업체에 대한 EPR 도입이 늦어지면서 재활용률은 수년째 88% 수준에서 제자리 걸음을 면치 못하고 있다.

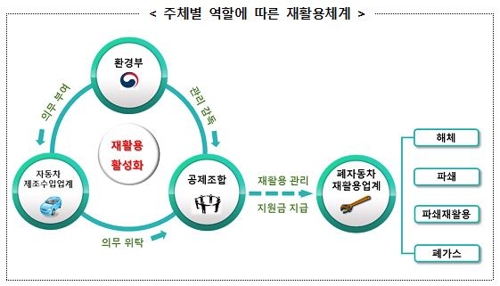

이에 따라 이후 법 개정이 추진됐고, 최근에는 지난해 12월 이명수 자유한국당 의원이 개정안을 발의했다. 이 개정안은 제조사에 재활용 의무를 부여하되, 제조사가 설립한 대행법인을 통해 재활용하는 방식의 EPR 도입한다는 게 핵심이다.

하지만 이 방식을 놓고 중소 재활용업체들은 새로 조합을 설립해 공동으로 재활용하는 방식일 때만 EPR을 수용하겠다고 반발하고 있다.

제조사가 대행법인을 세우면, 그 업체에만 재활용 물량을 몰아줄 수 있어 중소 재활용업체들로서는 살길이 막막하다는 주장이다. 이들의 거센 반대 속에 개정안은 국회 환경노동위원회에 계류 중이다.

환경부 관계자는 "ERP를 도입하자는 데 모두 동의하지만, 방식을 두고 업계에서 강력하게 반발해 법안이 통과되지 못하고 있다"면서 "연내 조합을 설립하는 방식의 EPR이 포함된 개정안을 의원입법 등을 통해 재발의할 것"이라고 했다.

환경부에 따르면 지난해 기준 국내 폐차 점유율은 현대·기아차 73.4%, GM 12.7%, 쌍용 8.8%, 르노 및 수입차 5.1% 수준이다. 폐차량에 따른 각 기업의 예상 분담금은 현대 67억8천만 원, 기아 35억7천만 원, GM 17억9천만 원 등의 순이다.

김미화 자원순환사회연대 사무총장은 "과자 업체도 자사 포장재 재활용에 대한 분담금을 낸다"면서 "1대당 적게는 수천만 원, 많게는 1억 원대의 비싼 차를 팔면서 수십억 수준의 분담금을 내지 않으려는 것은 문제가 있다"고 강조했다.

이어 "개정안대로라면 자동차 대기업이 재활용 산업까지 독점하게 되는 것"이라며 "대기업이 독점해서 재활용하면 중소 재활용업체들은 고사하게 될 것"이라고 목소리를 높였다.

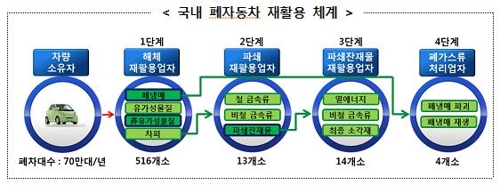

자동차 업계에 ERP이 도입되지 않으면서 현재 국내에서는 주로 철·비철 등 돈이 되는 물질은 상대적으로 재활용이 잘 되지만, 플라스틱이나 유리·고무·시트 등 돈이 안 되는 물질은 17% 정도만 재활용되고 83%는 소각 처리된다.

특히 폐냉매는 대기 중으로 무단 배출되는 실정이다. 연간 220t 발생하는 폐냉매를 적정하게 처리하면 약 28만6천t의 온실가스를 줄일 수 있다고 환경부 관계자는 전했다.

환경부는 법 개정이 끝나면 재활용률을 선진국 수준인 95% 이상으로 끌어올릴 수 있고, 연간 6만2천t의 원자재를 절감할 수 있을 것으로 내다봤다. 아울러 소각량도 줄어 연간 최대 796t의 대기오염물질을 줄일 수 있을 것으로 예상했다.

환경부 관계자는 "현재 이해관계자들로 구성된 자동차 EPR 포럼을 통해 제도 개선안 도출하고 있다"면서 "법안을 재발의해서 통과되면 이르면 2019년부터는 시행할 수 있을 것"이라고 말했다.

soho@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>