선체조사위, 영국 감정기관과 조사 착수…각종 의혹 규명

(세종=연합뉴스) 윤보람 기자 = 세월호 육지 이송 작업이 9일 시작되면서 3년간 미궁에 빠졌던 사고 원인에 대한 본격적인 조사도 빠른 시일 내 이뤄질 전망이다.

앞서 세월호 선체조사위원회가 자문하기로 한 영국 감정기관 '브룩스 벨'(Brookes Bell) 관계자 2명은 지난 8일 세월호를 실은 반잠수식 선박에 올라타 세월호 선체 외관을 채증·검사했다.

주목적은 세월호 침몰과 관련한 각종 의혹을 규명하기 위한 증거 수집이었다.

브룩스 벨은 검증 결과를 아직 공개하지 않았으며 심층 분석 후 공식 보고서를 선체조사위에 전달할 예정이다.

브룩스 벨은 해양사고 조사, 잔해 확인과 제거, 선박 설계 연구 등을 지원하는 회사다.

1994년 852명이 숨진 '에스토니아호' 침몰 사고, 2012년 32명이 숨진 '코스타 콩코르디아호' 좌초 사고 등과 관련한 조사에 참여한 것으로 알려진다.

선체조사위는 브룩스벨의 검증을 토대로 잠수함 충돌설, 내부 폭발설, 선체결함 여부 등과 관련한 의혹을 규명하게 된다. 기존에 국내에서 이뤄진 원인 조사도 재점검한다.

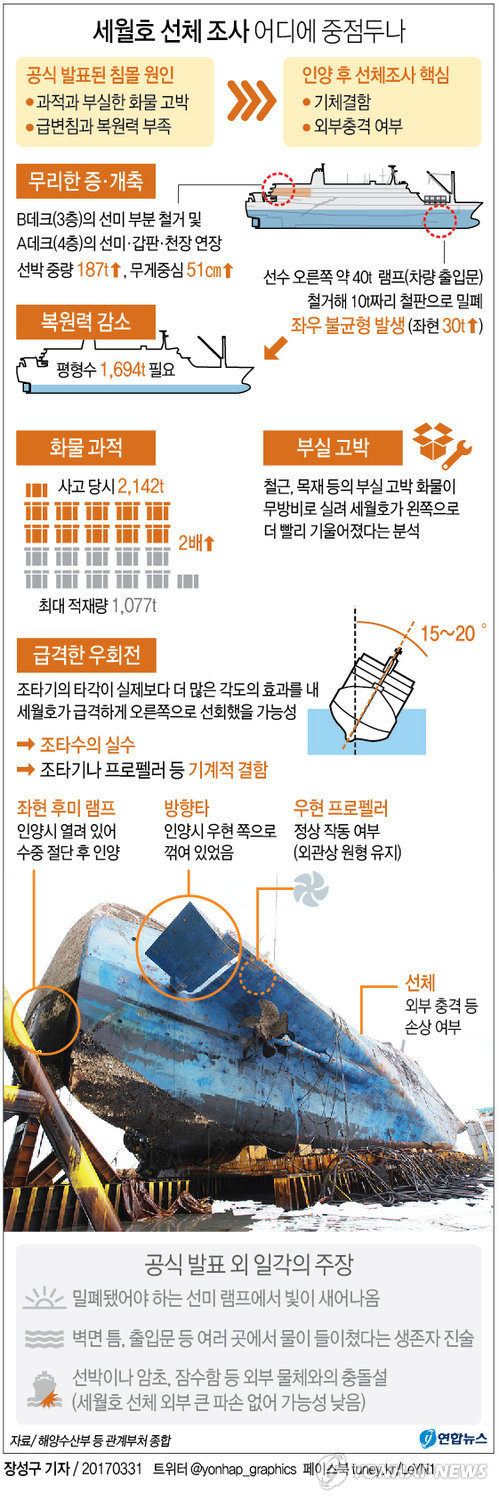

수사당국이 공식적으로 발표한 세월호 침몰원인은 ▲ 급격한 우회전 ▲ 무리한 증·개축 ▲ 화물 과적 ▲ 부실 고박 ▲ 복원력 감소 등이다.

우선 조타수가 항해사 지시에 따라 항로변경을 시도하던 중 조타기의 타각이 실제보다 더 많은 각도의 효과를 내 세월호가 급격하게 오른쪽으로 선회했을 가능성이 제기됐다.

다만 '급격한 우회전'이 조타수의 실수인지, 아니면 조타기나 프로펠러 등 기계적 결함 탓인지는 명확하게 밝혀지지 않았다.

이 같은 내용을 규명하려면 프로펠러, 조타 유압장치, 방향타 등 선체 구조물에 대한 정밀 조사가 이뤄져야 할 것으로 보인다.

세월호는 2012∼2013년 증·개축을 거치면서 선박 중량이 187t이나 늘고 무게중심은 51㎝ 상승했다. 또 좌현이 30t 더 무거워져 좌우 불균형이 생겼다.

이 때문에 복원성(배가 제자리로 돌아오려는 성질)이 나빠졌지만, 화물을 최대 적재량의 2배 이상 싣고 무게중심을 유지하는 데 필요한 평형수는 절반도 채우지 않아 사고로 이어졌다고 수사당국은 판단했다.

철근, 목재 등의 화물이 제대로 된 고박 없이 무방비로 실리는 바람에 세월호가 왼쪽으로 더 빨리 기울어졌다는 분석도 나왔다.

수사당국의 공식 발표 외에 밀폐됐어야 하는 선미 램프에서 빛이 새어 나왔고 벽면 틈이나 출입문 등 여러 곳에서 물이 들이쳤다는 생존자 진술이 있어 이 부분 역시 확인할 필요가 있다.

일각에서는 선박이나 암초, 잠수함 등 외부 물체와의 충돌설이 제기됐다.

세월호 선체 외부에 큰 파손이 없어 이런 주장은 일단 가능성이 작아 보이나 선체조사위는 모든 의혹의 실체를 들여다본다는 계획이다.

인양 과정에서 불가피하게 선체 일부가 제거되고 파손된 탓에 침몰 당시 선내 상황을 확인할 수 있는 승객 휴대전화와 적재 차량 블랙박스의 중요성이 더욱 커졌다.

앞서 세월호 펄 제거작업 도중 발견된 유류품에는 휴대전화도 포함됐다. 이 휴대전화는 발견 즉시 전문업체에 맡겨져 약품처리와 함께 밀폐 보관된 상태다.

육상 이동이 완료된 만큼 1, 2층 화물칸에 적재된 승용차 등 180여대 차량에 장착된 블랙박스 확보 작업도 곧 시작될 전망이다.

선체조사위는 세월호에서 휴대전화와 블랙박스를 발견하는 즉시 데이터 복원에 착수하도록 민간 전문업체를 물색 중이다. 다만 3년간 바닷속에 있었던 만큼 데이터가 완전히 복원될지는 불확실하다.

선체 조사 과정에서 세월호 안에 있던 폐쇄회로(CC)TV 64개의 영상기록이 담긴 디지털영상저장장치(DVR)를 추가로 확보할지도 관심이다.

해군이 2014년 6월 세월호 3층 안내데스크에서 수거해 복원한 DVR에는 참사 당일 오전 8시 48분, 사고 직전 모습만이 담겼다.

이 때문에 이후 시간대 CCTV 영상이 담긴 DVR이 각종 의혹을 밝혀줄 열쇠로 지목됐다.

유족들은 세월호 내 DVR이 추가로 발견될 것으로 기대하고 있다. 세월호와 쌍둥이 배인 일본 오하나마호의 경우 기관실에 DVR이 1대 더 있기 때문이다.

bryoon@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>