목포신항 닿은 뒤에도 선체감량·무게추정·장비동원 등으로 '우여곡절'

(목포=연합뉴스) 윤종석 손상원 김예나 기자 = 인양에서 이동까지 모든 단계, 순간마다 보는 이들의 가슴을 졸이게 했던 세월호를 육지로 올리는 작업이 최종 관문 앞에 섰다.

해양수산부 세월호 현장수습본부는 8일 세월호를 싣고 육지로 옮길 모듈 트랜스포터(Module Transporter·MT)의 하중 부하를 테스트한 결과 정상 작동하는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

해수부는 9일 오전 6시께 최종 점검을 거쳐 같은 날 오후 1∼2시 반잠수선에 실린 세월호를 MT로 싣고 나와 목포 신항 철재 부두에 올리는 작업에 들어갈 것으로 보인다.

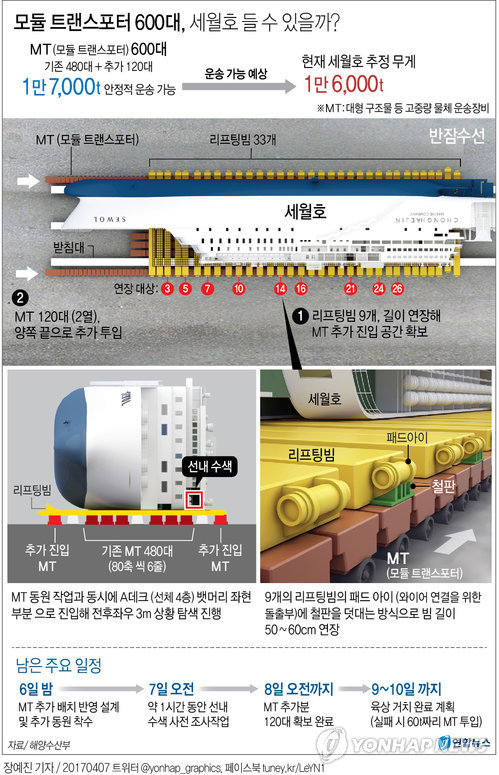

각지에서 공수해온 600대의 MT를 조립해 하중 지지력을 시험한 결과, 1만6천t에 달하는 세월호를 지탱해 이송할 힘을 갖춘 것으로 해수부는 판단했다.

세월호는 지난달 31일 목포 신항에 안착해 육상 거치를 준비하는 과정에서도 우여곡절을 겪었다.

해저에서 일단 들어 올리기만 하면 그 이후로는 무난히 옮길 수 있을 것이라는 예상은 섣불렀다.

가장 큰 과제는 반잠수선 갑판으로 흘러나온 펄을 제거하고 선내에 들어찬 해수를 배출해 세월호의 무게를 줄이는 것이었다.

펄 제거는 비교적 순조로웠다.

승객들을 두고 배에서 먼저 빠져나왔던 이준석 세월호 선장의 여권 등이 담긴 통장지갑이 이 선장처럼 가장 먼저 펄에 섞여 나오기도 했다.

또 주인이 밝혀지지 않은 휴대전화, 스웨터, 단원고 학생의 여행가방 등 유류품 101점, 동물의 것으로 추정되는 뼛조각 20점이 수습됐다.

선체 무게 감량을 위한 방편으로는 천공(구멍 뚫기)이 선택됐지만, 구멍으로 흘러나온 해수가 많지 않아 작업 진행을 꼬이게 했다.

일각의 선체훼손 우려에도 선체조사위원회의 동의 아래 선체 1층인 D 데크 선수에서 선미까지 21개의 구멍을 뚫었다.

감량 목표는 1천400t이었지만 배출량이 20t에도 못 미치자 일부 구멍 크기를 키우기도 했다.

인양업체 상하이 샐비지의 천공 확대 요청은 효과를 장담하기 어렵다는 선체조사위 등의 판단으로 거절됐다.

감량이 난관에 부닥치는 동안 선체 무게 추정치는 1만3천462t에서 1만4천592t으로 급격히 늘어 'MT 추가 동원령'이 내려졌다.

해수부는 대당 최대 적재용량 40t짜리 MT 456대를 집결시켰다가 24대를 더 불렀다.

480대로 테스트에 들어갔는데도 선체 일부는 꿈쩍도 하지 않았다.

시험 과정에서 측정한 세월호 무게는 기존 추정치보다 훨씬 무거운 1만6천t으로 나왔다.

해수부는 세월호 아래에 80대씩 6줄로 설계된 기존 MT 배치에 120대를 추가해 양옆으로 60대씩 2줄을 더하면서 모두 600대를 포진시켰다.

그래도 테스트에서 세월호 무게를 감당하기 어렵다고 판단되면 60t짜리 336대를 동원한다는 '플랜B'도 부랴부랴 마련했다.

600대 MT가 세월호의 무게를 고루 나눠 지지하도록 위치와 높낮이를 조정하는 보완작업이 진행됐다.

최대 1만7천t까지 감당하도록 지지력을 넉넉히 보강한 뒤 이뤄진 세 번째 테스트에서는 이송이 가능하다는 결과가 나왔다.

그러나 수시로 무게 추정치가 바뀌어온 과정은 논란의 기록으로 남을 것으로 보인다.

무게가 늘어날 때마다 땜질식으로 MT 추가 결정이 나오자 애초에 여유 있게 장비 동원 계획을 세우지 않은 해수부의 의사결정은 온전히 신뢰받기에 부족했다는 비판이 나왔다.

논란과 우려를 뒤로 하고 세월호는 이제 뭍으로 올라서는 여정을 눈앞에 뒀다.

9일은 세월호가 목포 신항에 도착한 지 열흘째, 침몰한 지 2년 11개월 24일(1천90일)째 되는 날이다. 3년에서 딱 1주일 모자란 기간이었다.

sangwon710@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>