7일 과학기술정보통신부의 ‘2023년 부가통신사업 실태조사’에 따르면 국내 기업의 클라우드 이용률은 아마존웹서비스(AWS)가 60.2%로 압도적 1위였고, 이어 마이크로소프트 애저(24.0%), 구글 클라우드(GCP·19.9%) 순이다. 네이버 클라우드가 20.5%로 구글을 근소하게 앞섰지만 KT(8.2%), NHN(7.0%), 삼성SDS(1.2%) 등 다른 국내 사업자는 모두 한 자릿수 점유율에 그쳤다.

7일 과학기술정보통신부의 ‘2023년 부가통신사업 실태조사’에 따르면 국내 기업의 클라우드 이용률은 아마존웹서비스(AWS)가 60.2%로 압도적 1위였고, 이어 마이크로소프트 애저(24.0%), 구글 클라우드(GCP·19.9%) 순이다. 네이버 클라우드가 20.5%로 구글을 근소하게 앞섰지만 KT(8.2%), NHN(7.0%), 삼성SDS(1.2%) 등 다른 국내 사업자는 모두 한 자릿수 점유율에 그쳤다.정부가 강조하는 ‘K클라우드’는 AI 연산을 감당할 체급조차 못 갖춘 상태다. 초거대 AI 모델은 수천 개의 고성능 그래픽처리장치(GPU)가 동시에 작업을 나눠 처리할 수 있는 연산 환경이 필요하다. 여기에 데이터를 지체 없이 주고받는 고속 네트워크와 학습 과정에서 생성되는 방대한 정보를 저장할 수 있는 대용량 스토리지도 필수다. 하지만 국내 클라우드 기업 중 이런 AI 전용 인프라를 갖춘 곳은 사실상 전무하다는 게 업계의 공통된 설명이다.

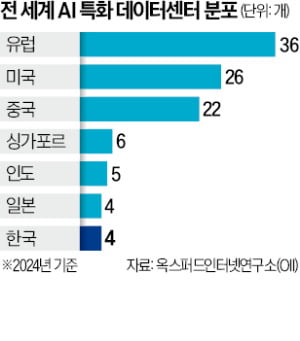

정부가 뒤늦게 AI 데이터센터 구축에 나서고 있지만 선도국과의 격차는 이미 돌이키기 힘들 만큼 벌어졌다는 평가가 나온다. 옥스퍼드인터넷연구소(OII)에 따르면 지난해 말 기준 AI 데이터센터는 미국이 26개로 가장 많았고, 중국이 22개로 그 뒤를 이었다. 유럽연합(EU)은 기타 유럽 국가를 포함해 총 36개였다. 반면 한국은 고작 4개에 불과하다. 아시아 내에서도 싱가포르(6개)와 인도(5개)에 못 미치는 수준이다.

설령 AI 인프라를 구축한다고 해도 이를 효율적으로 운영할 수 있는 전문 인력과 기술 역량이 턱없이 부족하다는 평가다. 업계에 따르면 고성능 연산 인프라를 설계·관리할 수 있는 인력은 SK, 삼성, 네이버 등 국내 대기업 일부에 국한돼 있는 것으로 알려졌다.

정보기술(IT)업계 관계자는 “초거대 AI에 필요한 GPU 클러스터는 수천 개 GPU가 병목 없이 병렬 연산을 수행하도록 정밀하게 설계돼야 한다”고 말했다. 또 “단순 장비를 도입하는 것만으로는 운영이 불가능하고, 이를 설계하고 운영할 수 있는 전문 인력과 조직이 함께 구축돼야만 AI 주권 확보가 현실이 될 수 있다”고 덧붙였다.

안정훈 기자 ajh6321@hankyung.com