"밤잠을 줄여가며 만든 작품인데, 정작 관객들에게 선보일 기회조차 얻지 못하고 있네요."

독립·예술영화 제작사 필름다빈을 운영하는 백다빈 대표는 이미 제작이 완료된 5편의 영화를 스크린에 걸지 못하고 있다. 지난해 부산국제영화제와 서울독립영화제에서 각각 상영돼 호평받은 <바얌섬>과 <목소리들> 등이 상영관을 잡지 못해 정작 일반 관객을 만나지 못한 것.

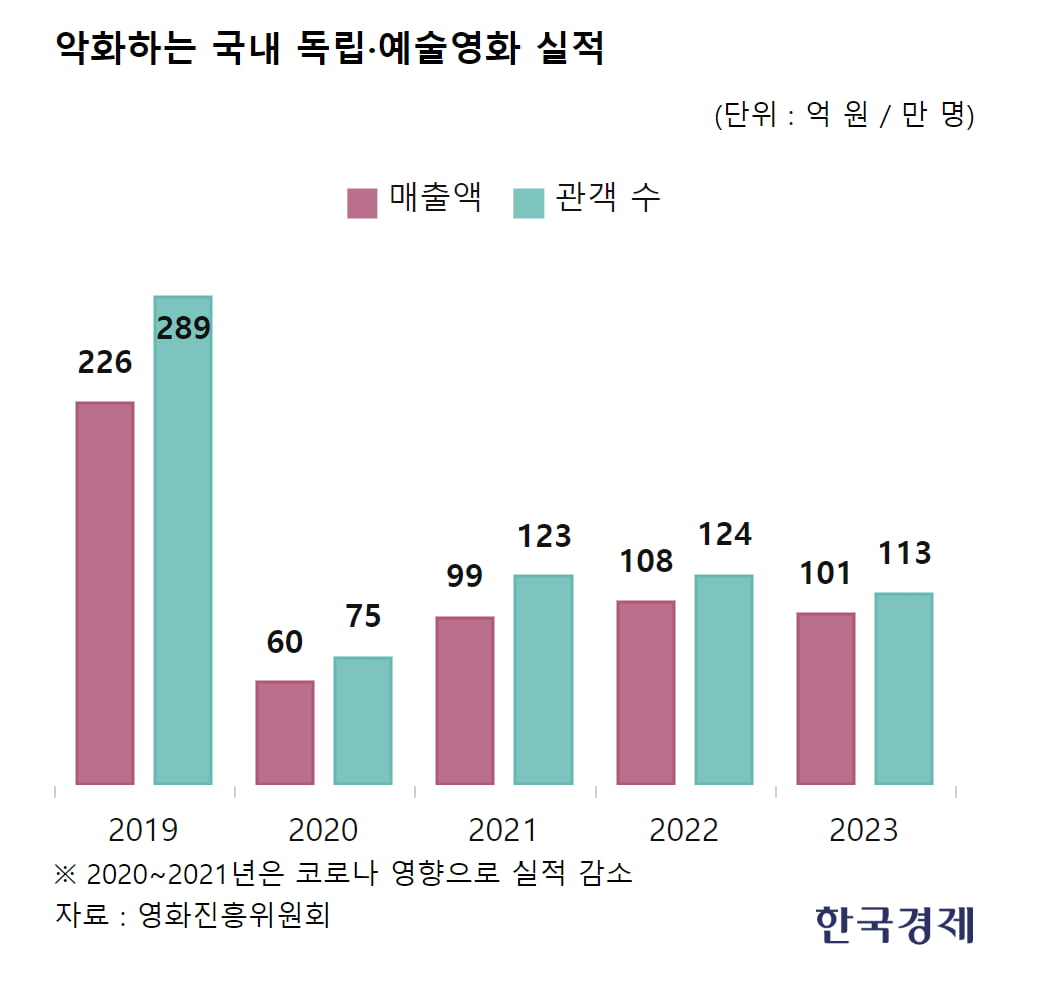

독립·예술영화를 거는 극장이 점차 사라지면서 관객 수와 매출액이 코로나 이전의 '반토막' 수준으로 줄어든 것으로 나타났다. 독립예술영화의 다양성은 그 나라 영상문화의 척도이고, 독립영화를 만드는 과정 자체가 인력 육성과 영화산업이 발전할 자양분이 된다는 점에서 우려도 커지고 있다.

○관객수·매출액 4년새 반토막

27일 영화진흥위원회(영진위)에 따르면 지난해 한국 독립·예술영화 관객 수는 113만8296명으로 전년(124만6021명) 대비 8.6% 줄었다. 매출액도 전년(108억4317만원) 대비 6.4% 감소한 101억5462만원을 기록했다. 코로나 팬데믹 이전인 2019년 비교하면 관객 수는 60.6%, 매출은 55.1% 각각 빠졌다.

독립·예술영화 실적이 악화한 데는 개봉률 감소가 영향을 미쳤다는 분석이다. 지난해 한국 독립영화 제작편수 대비 개봉 비중은 67.1%(152개 작품 중 102개 개봉)로 전년(82.1%)에 비해 15%포인트 줄었다. 영진위 관계자는 "지난해 극장가에 <범죄도시3>와 <서울의 봄> 등의 흥행작이 장기간 스크린을 차지하면서 비교적 작은 한국 독립예술영화가 상영 기회를 잡기가 어려웠던 것"이라고 설명했다.

업계 관계자들도 중소영화가 배급 단계에서 상영관을 확보하는 게 더 어려워졌다고 입을 모은다. 대형 멀티플렉스 3사(CGV·롯데시네마·메가박스)가 객석 점유율 97%를 차지하며 상영관 확보에 난항을 겪고 있다는 얘기다. 이하영 하하필름스 대표는 "멀티플렉스 3사가 서로 관객 유치를 위해 주요 흥행작만 걸어두는 상황에서 중소 영화는 설 자리를 잃어가고 있다"고 말했다.

○전용 상영관도 사라지는 추세

독립·예술영화가 관객과 만날 수 있는 극장 자체가 부족하는 시각도 있다. 전국의 독립·예술영화 전용 상영관은 2019년 72개로 가장 많은 수를 기록했으나, 팬데믹 이후 줄어들기 시작해 현재 62개만 남았다. 그나마 독립영화를 많이 틀었던 전국 단관시절 극장들도 줄줄이 폐업하고 있는 실정이다. 2021년 서울극장이 폐관한 데 이어, 서울에 남아 있던 유일한 단관시절 극장인 대한극장도 경영난으로 인해 이달 30일 영업을 종료한다.온라인동영상서비스(OTT)가 득세하며 극장업 자체가 위축되다 보니 대형 영화관들도 좀처럼 독립영화를 스크린에 걸지 못하고 있다는 분석도 있다. 독립예술영화 전용 상영관인 CGV아트하우스는 2020년 이후 7곳을 일반관으로 전환해 현재 18곳의 스크린만 남았다.

영화인들은 독립·예술영화가 고사하는 현실을 우려하고 있다. 최정화 한국영화프로듀서조합 대표는 "영화는 사회의 목소리를 담아내는 중요한 매체"라며 "만약 상업영화만 살아남는다면 그만큼 우리 사회에서 다양한 의견과 가치관이 표현될 기회가 사라지게 될 것"이라고 말했다.

독립·예술영화가 위축되면 영화 산업 전반의 경쟁력이 떨어질 수 있다는 지적도 있다. 'K무비'를 이끄는 상업영화 감독 대부분이 독립영화로 경력을 시작했기 때문이다. 봉준호 감독은 독립영화 서클 '노란문' 시절 만든 스톱모션 애니메이션을 <룩킹 포 파라다이스>를 본인의 첫 작품으로 꼽고, 윤종빈 감독은 중앙대 영화과 졸업작 <용서받지 못한 자>를 통해 영화계에 안착했다.

오동진 영화평론가는 “작가정신으로 만든 독립영화는 상업영화가 결코 제공하지 못하는 인생의 깊이와 통찰을 담는다”며 “상업영화의 감독, 프로듀서, 작가 모두 독립영화에서 배출된다는 점도 독립영화를 더 극장에 걸어야 할 이유”라고 설명했다.

김다빈 기자 davinci@hankyung.com