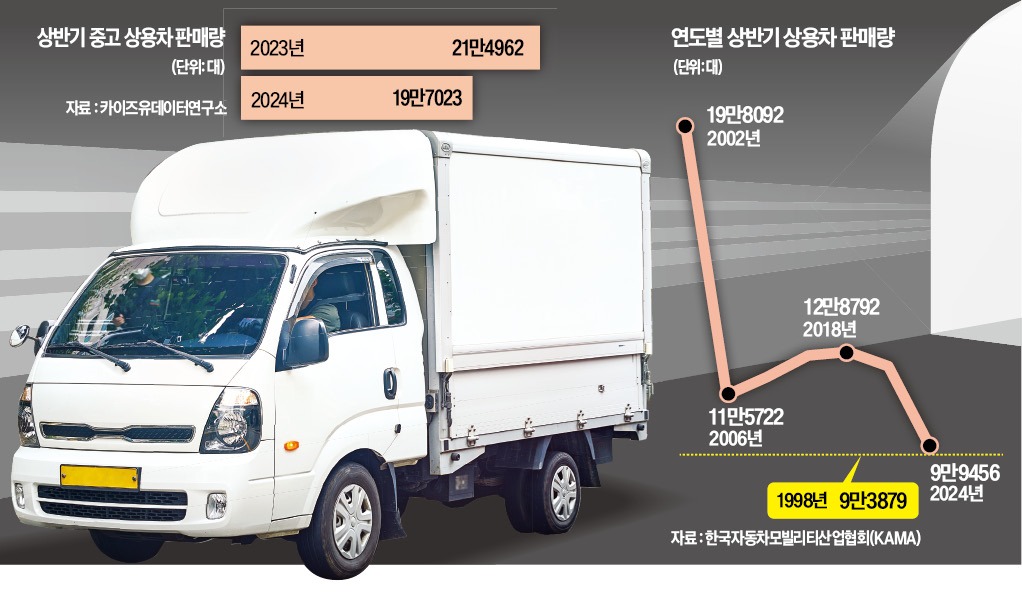

18일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 상반기 국산 상용차 내수 판매는 9만9456대로 지난해 같은 기간(12만4408대)보다 20.1% 줄었다. 상반기 상용차 내수 판매가 10만 대를 밑돈 건 1998년 후 26년 만이다.

상용차는 소형(1t 미만)·중형(1~5t)·대형(5t 이상) 트럭과 버스, 특장차 등으로 나뉜다. 이 중 올 들어 판매가 확 꺾인 건 포터, 봉고 등 소형 트럭이다. 상반기 5만4043대가 팔려 1년 전(7만5445대)보다 28.4%나 줄었다. 중형 이상 트럭과 버스 판매 대수(4만5413대)는 지난해 상반기(4만8963대)보다 소폭 줄어드는 데 그쳤다.

트럭 판매가 급감한 배경에는 경기 불확실성이 자리 잡고 있다. 통상 불황이 찾아오면 트럭 수요가 늘어난다. 직장에서 내몰린 명예퇴직자 등이 ‘밥벌이’를 위해 자의 반 타의 반 생업 전선에 뛰어들면서 ‘자영업 필수품’인 소형 트럭을 장만하기 때문이다. 외환위기 직후인 1999년 상반기와 2000년 상반기에 각각 16만 대, 19만 대의 상용차가 팔린 게 대표적이다.

자동차업계에선 올 들어 내수시장에 먹구름이 끼었는데도 트럭 판매가 줄어든 이유로 ‘나홀로 자영업자’가 늘어난 점을 꼽는다. 직원 없이 모든 일을 혼자 도맡아야 하는 영세 자영업자가 늘어난 데다 배달 및 택배 서비스가 고도화해 굳이 ‘마이 트럭’을 보유할 필요를 느끼지 못하는 자영업자가 증가했다는 얘기다. 여기에 고금리 여파로 할부 금리가 오른 것도 트럭 구입을 머뭇거리게 한 요인이 되고 있다.

고용원 없이 홀로 일하는 자영업자는 작년 말 414만6000명에서 지난달 425만3000명으로 10만7000명 늘었다. 같은 기간 증가한 전체 자영업자 13만5000명(556만8000명→570만3000명)의 80%가 1인 자영업자인 셈이다.

일각에선 수년간 소형 트럭을 쓸어 담은 CJ대한통운, 쿠팡 등 택배·유통업체들의 인프라 구축 작업이 일단락된 것도 영향을 준 것으로 풀이한다. 건설 경기 불황으로 공사용 트럭 수요가 쪼그라든 것과 이사 건수가 줄어든 건 중형 트럭 판매 감소를 부른 요인으로 꼽힌다. 통계청에 따르면 지난 5월 토목과 건축 수주금액은 1년 전보다 각각 45%, 29% 감소했다. 서울의 한 이삿짐센터 관계자는 “기대만큼 일감이 생기지 않는데 1억원에 가까운 이삿짐 트럭을 살 사람이 얼마나 되겠느냐”고 했다.

찬바람이 불기는 중고 트럭 시장도 마찬가지다. 상반기 중고 상용차 판매량(19만7023대)은 작년 상반기(21만4962대)보다 8.3% 줄었다.

자동차 회사들은 트럭 시장 침체가 당분간 이어질 것으로 보고 생산량 조절 등을 검토하고 있다. 한 완성차 회사 관계자는 “환경 규제 등으로 디젤 트럭이 단종되고 힘이 달리는 액화석유가스(LPG) 트럭이 나온 것도 판매 감소에 영향을 줬다”며 “대형 스포츠유틸리티차량(SUV), 카니발, 스타리아로 1t 트럭을 대신하려는 움직임도 트럭 판매에 악재”라고 말했다.

김재후 기자 hu@hankyung.com