‘한배를 탔다.’

골프황제 타이거 우즈(48·미국)와 스포츠용품 브랜드 나이키의 관계를 설명하는 데 이보다 적합한 표현은 없다. 1996년부터 지금까지 27년 동안 한 번도 서로를 배신하지 않았으니 말이다. 손이 무뎌진 선수는 가차 없이 버리는 게 브랜드의 속성이고, 더 나은 조건을 제시한 곳으로 언제든 모자를 바꿔 쓰는 게 프로선수들의 스폰서 선택법이란 걸 감안하면 더욱 그렇다.

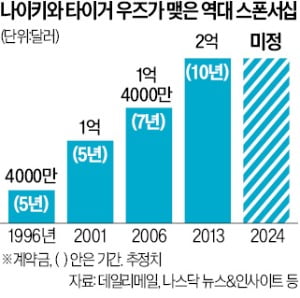

서로를 ‘평생의 짝꿍’이라고 했던 우즈와 나이키가 결별할 것이란 소식이 흘러나오고 있다. 영국 데일리메일과 미러, 미국 스포츠일러스트레이티드 등 유력 언론들은 16일(한국시간) 열린 이벤트 대회 PNC 챔피언십이 우즈가 나이키 모자를 쓰고 뛰는 마지막 대회가 될 수 있다고 보도했다. 나이키와 우즈의 계약은 올해 종료된다.

○확실한 조던 효과, 우즈는 글쎄

외신들이 결별 가능성이 높다고 보는 데는 몇 가지 이유가 있다. 나이키가 골프로 재미를 보지 못하고 있다는 게 첫 번째 이유다. 미국 경제 전문지 포브스와 비즈니스 인사이더에 따르면 2000년대 초반 우즈를 등에 업고 용품 시장에 진출한 나이키는 2013년 골프로만 7억9200만달러의 매출을 올렸다. 하지만 타이틀리스트, 캘러웨이, 테일러메이드 등 역사와 전통의 ‘골프 강자’들의 반격에 성장세는 멈췄고 수익성은 떨어졌다.

외신들이 결별 가능성이 높다고 보는 데는 몇 가지 이유가 있다. 나이키가 골프로 재미를 보지 못하고 있다는 게 첫 번째 이유다. 미국 경제 전문지 포브스와 비즈니스 인사이더에 따르면 2000년대 초반 우즈를 등에 업고 용품 시장에 진출한 나이키는 2013년 골프로만 7억9200만달러의 매출을 올렸다. 하지만 타이틀리스트, 캘러웨이, 테일러메이드 등 역사와 전통의 ‘골프 강자’들의 반격에 성장세는 멈췄고 수익성은 떨어졌다.견디다 못한 나이키는 2016년 골프채, 골프공 등 용품 시장에서 철수했다. 그해 나이키의 골프 관련 매출은 7억600만달러로 2015년(7억6900만달러) 대비 8.2% 줄어든 상태였다. 감소한 매출은 좀처럼 회복되지 않았다.

두 번째는 약해진 우즈 효과다. 우즈가 미국프로골프(PGA)투어에서 올린 82승 가운데 2014년 이후에 거둔 건 3승에 불과하다. 게다가 부상 후유증과 교통사고 여파로 출전 자체가 줄었다. 우즈가 지난 3년간 나선 PGA투어 ‘공식전’은 8개뿐이다. 카메라 앞에 서는 시간이 줄어드니, 광고 효과가 예전 같을 리 없다.

세 번째는 주주들의 압박이다. 스포츠용품·웨어업계는 진입장벽이 낮은 탓에 언제나 무한경쟁이 펼쳐진다. 10년 전만 해도 존재감이 없었던 룰루레몬이 순식간에 시가총액 592억달러(약 77조원·15일 기준)짜리 기업이 되는 곳이 스포츠 웨어 시장이다. 아직 나이키의 시가총액(1842억달러·약 240조원)에 비할 바는 아니지만, 방심하면 언제든 뒤집힐 수 있다는 게 나이키 주주들의 걱정이다. “효과가 확실한 데 제대로 써야 한다”는 목소리가 나이키 주주들 사이에서 나오는 이유다.

캐나다 매체 ‘프레스 리치’는 “나이키는 ‘농구황제’ 마이클 조던에 대해선 투자비의 10배 이상 뽑은 것은 맞지만, 우즈 효과는 그에 못 미치는 것으로 파악하고 있다”며 “나이키 주주들의 신경은 우즈와의 계약 연장보다 룰루레몬 등을 견제하는 데 더 집중돼 있을 것”이라고 보도했다.

이런 상황에서 우즈가 최근 나이키가 아니라 풋조이 신발을 신는 장면이 연달아 방송을 타면서 ‘결별설’에 더 힘이 실리는 분위기다.

○“루머에 그칠 것” 반론도 거세

반론도 있다. 미국 언론들은 그 근거로 ‘의리’를 댄다. 나이키가 골프업계에서 지금의 위치를 차지하는 데 일등공신은 누가 뭐래도 우즈다. 이를 대표하는 장면이 2005년 마스터스 16번홀(파3)이다. 우즈가 칩샷으로 친 공은 떨어진 지점에서 90도 가까이 휘더니 홀 바로 앞에서 약 1초간 나이키 로고를 보여준 뒤 홀 안으로 사라졌다. 당시 미국 언론들은 이 장면 하나로 나이키가 2000만달러의 광고 효과를 봤다고 분석했다.나이키도 우즈와 의리를 지켰다. 2009년 우즈가 섹스 스캔들에 휩싸여 이미지가 추락했을 때도 나이키는 끝까지 계약 파기를 하지 않았다. 2013년에는 우즈에게 프로 스포츠 역사에 남을 장기계약도 안겨줬다. 외신들은 당시 맺은 계약이 10년 총액 2억달러 규모인 것으로 추산하고 있다.

우즈와 나이키는 뚜렷한 답을 내놓지 않았다. 우즈는 계약 종료 여부에 대한 질문에 “나는 아직 그 회사 제품을 입고 있다”고만 했다.

조희찬 기자 etwoods@hankyung.com