1~3세대 실손의료보험(실손보험)의 보험료가 오르면서 4세대 실손보험 전환을 고민하는 금융소비자들이 늘고 있다. 4세대 실손보험은 상대적으로 저렴한 만큼 보장이 낮지만 병원을 자주 방문하지 않는다면 계약을 전환하는 것이 이점으로 작용할 수 있다는 분석이다.

23일 보험업계에 따르면 4세대 실손보험은 출시 이후 1년 반 동안 계약전환 67만건, 신규가입 138만건이 이뤄졌다. 1~3세대 실손보험료가 인상되면서 4세대로 전환하려는 수요는 향후 더 많아질 전망이다.

현재 실손보험 상품은 1세대부터 4세대까지 구성돼있다. 2009년부터 판매가 시작된 1세대 실손보험은 생명보험사 가입시에만 20%의 자기부담율이 존재하고, 갱신주기는 최장 5년이다. 사실상 의료비 부담이 없는 상품으로 설계됐다.

2세대 실손보험은 소비자에 선택의 폭을 넓힌 상품이다. 상품은 선택형Ⅰ·Ⅱ형, 표준형으로 세분화되어 있으며, 다수의 소비자들은 자기부담율이 10%인 선택형 Ⅰ형에 가입했다. 선택형 Ⅱ형은 급여는 10%, 비급여는 20%의 자기부담율을 적용하고 표준형은 자기부담율이 20%다.

2017년 출시된 3세대 실손보험은 자기부담율이 약관형태에 따라 10%, 20%로 각각 포함되는 형태로 운영됐다. 도수치료나 주사제, 자기공명영상(MRI) 등의 3대 특약을 마련해 보험료를 차등화하도록 했다.

4세대 실손보험은 1~3세대 실손보험의 손해율을 개선하기 위해 2021년 출시된 보험이다. 보험료가 매우 저렴하지만 의료기관을 많이 방문할수록 부담금이 늘어난다. 특약은 질병과 상해를 구분하지 않고 1년 동안 받을 수 있는 횟수와 금액이 정해져 있어 비급여 보험금을 많이 타가면 그만큼 보험료가 오르는 구조다.

단순하게 봤을 땐 과거에 나온 1~3세대 실손보험의 이점이 더 많아보일 수 있다. 그러나 보험료 인상은 갱신주기가 길수록 늘어나기 때문에 인상폭이 크지 않더라도 실제 내야 하는 보험료 부담은 커질 수 있다. 예를 들어 1세대 실손보험료를 10% 인상한다고 가정했을 때 보험사들은 갱신주기가 다가온 소비자들에게 향후 5년간의 갱신주기를 참작, 50%의 실손보험료 인상을 책정하기 때문이다. 즉 가입 기간이 길어질 수록 내야 하는 보험료 부담도 크다는 의미다.

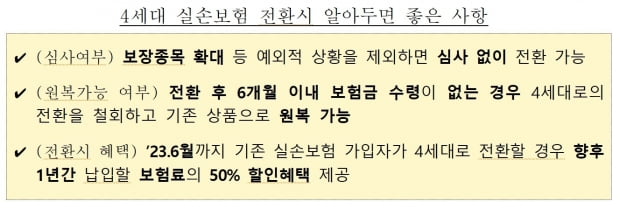

현재 손해보험업계는 오는 6월까지 1~3세대 실손보험을 4세대로 전환하면 1년 간 보험료를 50% 할인해주는 혜택을 시행하고 있다. 이는 보험료 부담이 높아진 금융소비자를 위한 취지도 있지만 보험사의 손해율을 낮추기 위한 이유도 있다.

실손보험은 가입자만 3800만명을 넘어서며 제 2의 국민건강보험이라고 불린다. 그러나 보험사 입장에선 골칫덩이 상품이다. 일반 건강보험 상품 대비 상대적으로 저렴한 보험료를 받고 실제 의료비 보장을 해주다보니 보험사 손해율(보험사가 실제 거둬들인 보험료 가운데 지급한 보험금 비율)을 높이는, 적자 상품으로 전락해버렸기 때문이다. 실손보험 적자 규모는 2020년 2조5000억원, 2021년 2조8000억원을 기록했으며 2022년에도 2조원대를 기록할 것으로 추정된다.

금융당국도 4세대 실손보험 전환을 독려하고 있다. 의료 이용량이 많지 않은 1~3세대 가입자의 경우 4세대로 계약을 전환하면 보험료 부담을 경감할 수 있다는 이유에서다. 금융감독원에 따르면 4세대 실손보험료는 3세대 대비 약 10% 낮은 것으로 분석됐다. 2세대 대비로는 약 50%, 1세대 대비로는 약 70%나 낮다.

금감원 관계자는 "다만 4세대 실손보험은 본인부담률이 종전보다 높고, 도수치료 등 보장이 제한되는 비급여 항목도 있다"며 "본인의 의료상황 및 보험료 수준에 맞춰 전환 필요 여부를 합리적으로 판단해야 한다"고 조언했다.

4세대 실손보험 전환을 고민한다면 '실손의료보험 계약전환 간편계산기'를 이용해 볼 만하다. 연간 의료이용량 등을 입력하면 4세대 전환과 기존 상품 유지 중 어느 것이 유리한지 비교해주는 서비스로, '보험다모아' 홈페이지에서 이용할 수 있다.

'전환 철회'도 활용할 수 있는 제도다. 4세대 실손 전환 후 6개월 간 보험금을 받지 않았다면 기존 상품으로 돌아갈 수 있는 제도다. 철회 신청일이 전환일로부터 3개월 이내라면 보험금 지급 사유가 발생했더라도 기존 상품으로 돌아갈 수도 있다.

채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com