“현장에 있어야 할 형틀(거푸집) 노동자가 사무실에서 출근 도장만 찍고 월 600만원을 받아요. 자신이 관리하는 지역이라는 명목하에 자릿세를 받는 거죠.”

22일 서울의 한 재개발 현장에서 만난 A건설사 관계자는 “공사가 한창이던 지난 1월 전국민주노동조합총연맹 지역 노조원 10여 명이 몰려와 공사장을 막아섰던 때를 생각하면 피가 거꾸로 솟는다”고 했다.

이들은 느닷없이 찾아와 자신들을 고용해달라고 요구했다. “인부들이 충분하다”고 거절하자 노조원들은 본색을 드러냈다. “당장 내일부터 공사장을 막겠다”는 협박이었다.

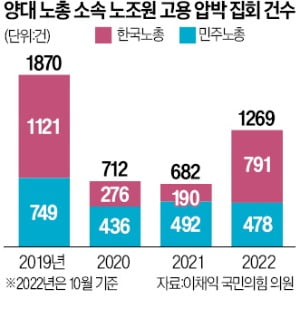

건설 현장에서 지역 소속 노조의 힘은 절대적이다. 민주노총뿐 아니라 한국노동조합총연맹과 이름을 알 수 없는 소규모 노조 수십 개 단체가 ‘나와바리(영역)’를 주장하며 돈이나 이권을 뜯어낸다. 비(非)노조원보다 훨씬 높은 임금에 고용해달라고 주장하고, 일자리가 없으면 일정액을 상납받고 집회를 멈춰준다. 경찰 고위 관계자는 “일하지 않고 돈만 받아가는 조폭식 행태를 보이고 있다”며 “명백한 불법 갈취 행위”라고 말했다.

A건설사 현장 역시 결국 지역 노조에 굴복했다. 다른 노조의 파업 등으로 이미 공기가 4개월 늦어진 탓에 시간을 끌 수 없었다. 현장 관계자는 “간부 한 명에게만 월급을 주는 선에서 타협했다”며 “공사장을 막지 않는 대가로 주는 돈”이라며 한숨을 내쉬었다. 곧바로 출근을 시작한 이 간부는 거의 매일 오전 8시께엔 사무실을 뜬다. 일하는 시간은 하루 한 시간도 안 된다는 게 현장 관계자들의 설명이다. 사실상의 불로소득인 셈이다. 이 간부는 그러나 “오전 출근 후 노조·원청 간 교섭, 도면 출력 등의 업무를 하고 있다”고 반박했다.

A건설사 현장 역시 결국 지역 노조에 굴복했다. 다른 노조의 파업 등으로 이미 공기가 4개월 늦어진 탓에 시간을 끌 수 없었다. 현장 관계자는 “간부 한 명에게만 월급을 주는 선에서 타협했다”며 “공사장을 막지 않는 대가로 주는 돈”이라며 한숨을 내쉬었다. 곧바로 출근을 시작한 이 간부는 거의 매일 오전 8시께엔 사무실을 뜬다. 일하는 시간은 하루 한 시간도 안 된다는 게 현장 관계자들의 설명이다. 사실상의 불로소득인 셈이다. 이 간부는 그러나 “오전 출근 후 노조·원청 간 교섭, 도면 출력 등의 업무를 하고 있다”고 반박했다.민주노총·한국노총 외에도 지역 토착 세력화한 소규모 ‘유사 노조’의 갈취도 빈번하다. 경기 북부의 한 건설 현장엔 작년 초 첫 삽을 뜨자마자 이름도 모르는 노조 일곱 곳이 “지역에서 오래 활동한 우리 조합원들도 신경써 달라”며 관리소장을 수시로 찾아왔다. 이곳 현장은 민주노총 등 노조들이 일하고 있었다. 결국 관리소장은 ‘복지비’라는 이름으로 이들에게 일시금 3000만원을 건넸다. 관리소장은 “현장을 찾아오지 않는 조건으로 돈을 준 것”이라며 “어차피 이들을 고용하면 민주노총 등 거대 노조에 또다시 시달리기 때문에 양자택일을 한 것”이라고 했다.

채용 요구를 무시하면 공사장은 멈춰서기 일쑤다. 공사장에서 스피커로 욕설이 담긴 고성을 질러대는 것은 기본이다. 불법 채용한 외국인 근로자를 잡겠다며 권한도 없는 이들이 현장 앞에서 신분증 검사를 하기도 한다. 한 건설사 관계자는 “건설 현장에서 모든 법을 준수하긴 불가능하다”며 “이런 약점을 악랄하게 악용하고 있다”고 했다.

이들은 차량으로 현장 출입구를 막아 세운 채 비노조원들을 괴롭히고 공사 차량의 진입을 방해한다. 경찰이 단속을 나오면 차 한 대가 간신히 지나갈 수 있는 틈을 만들어 법망을 피해간다.

폭력은 다반사다. 지난 2월 경기 광명시의 한 건설 현장에서 벌어진 난동 사건이 대표적이다. 한국노총 소속 조합원 수십 명이 느닷없이 사무실로 쳐들어와 컴퓨터, TV, 유리창, 책상 등을 몽둥이로 부쉈다. 밖에선 조합원 200여 명이 현장 입구를 막고 농성하며 2주 넘게 작업을 방해했다. 공사 기간도 한 달 이상 늦어졌다. 수억원의 피해를 봤지만 이 과정에서 구속된 노조원은 아무도 없었다.

경찰도 건설노조 불법 행위 근절을 위해 총력 대응에 나섰다. 전국 경찰을 아우르는 ‘건설현장 갈취·폭력 등 조직적 불법행위’ 단속 태스크포스를 출범했다. 지난 15일 서울 중부경찰서는 공동 공갈 혐의로 노조원 11명을 입건하고 50대 노조 위원장 A씨와 30대 지부장 B씨를 구속하는 등 수사에 속도를 올리고 있다. 경찰 관계자는 “전국적으로 수십 개 현장에서 대대적인 수사를 하고 있다”고 밝혔다.

이광식/권용훈/원종환 기자 bumeran@hankyung.com