최근 중국이 미국 국채를 빠른 속도로 내다 팔고 있다. 한때 1조3000억달러가 넘던 미국 국채 보유분을 지난 8월 말에는 9500억달러 선까지 줄인 것으로 나타났다. 앞으로 더 빠른 속도로 매각하면서 단기적으로는 8000억달러, 중장기적으로는 5000억달러까지 줄여나갈 방침인 것으로 알려졌다.

최근 중국이 미국 국채를 빠른 속도로 내다 팔고 있다. 한때 1조3000억달러가 넘던 미국 국채 보유분을 지난 8월 말에는 9500억달러 선까지 줄인 것으로 나타났다. 앞으로 더 빠른 속도로 매각하면서 단기적으로는 8000억달러, 중장기적으로는 5000억달러까지 줄여나갈 방침인 것으로 알려졌다.중국의 미국 국채 매각으로 미·중 간 마찰은 새로운 국면에 접어들고 있다. 미국 도널드 트럼프 정부의 대중국 견제는 ‘나바로 독트린(까마귀 대 까마귀)’에 따라 무역 분야에만 치중됐다. 하지만 조 바이든 정부는 ‘설리번 독트린(독수리 대 까마귀)’에 따라 기득권 분야에서 확실하게 우위를 점하는 전략을 추진하고 있다.

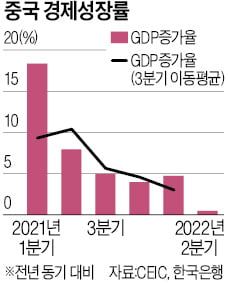

바이든 정부는 출범 이후 줄곧 반도체, 2차전지 등 미래 국부를 좌우할 인프라 분야의 자급도를 끌어올려왔다. 동시에 중국이 당면한 최대 현안인 ‘신용경색’을 겨냥하는 정책을 추진해왔다. 이를 통해 시진핑 중국 국가주석의 ‘시황제 등극’에 최대 걸림돌이 될 ‘제3의 톈안먼 사태’ 가능성까지 제기될 정도로 성과를 거둬왔다.

바이든 정부는 출범 이후 줄곧 반도체, 2차전지 등 미래 국부를 좌우할 인프라 분야의 자급도를 끌어올려왔다. 동시에 중국이 당면한 최대 현안인 ‘신용경색’을 겨냥하는 정책을 추진해왔다. 이를 통해 시진핑 중국 국가주석의 ‘시황제 등극’에 최대 걸림돌이 될 ‘제3의 톈안먼 사태’ 가능성까지 제기될 정도로 성과를 거둬왔다.중국이 유일하게 대응할 수 있는 수단은 미국 국채를 내다 파는 일이다. 중국의 국채 매각으로 시장금리가 미국 중앙은행(Fed)의 기준금리 인상 이상으로 올라가면 연방부채 상한을 넘어선 국가채무와 위험수위에 도달한 가계부채를 안고 있는 바이든 정부의 정곡을 찌를 수 있다.

‘역(逆)트리핀 딜레마’에 따른 미국 경제의 부담도 만만치 않다. 인플레이션을 잡기 위해 금리 인상과 양적축소를 추진하는 상황에서 중국의 국채 매각으로 유동성이 더 줄어들면 달러 가치가 강세가 되기 때문이다. 의도치 않은 강달러 부작용은 미국의 수출 둔화와 빅테크 기업의 수익 악화로 나타날 것으로 예상된다.

문제는 한국 외환시장에 미치는 부정적 영향이다. 미·중 국채 전쟁은 그 어떤 변수보다 원·달러 환율에 직접 영향을 미치기 때문이다.

원·달러 환율은 Fed의 금리 인상이라는 ‘공통 요인’에다 무역적자 확대, 불법자금 해외 유출, 연기금의 해외 투자 등과 같은 내부 요인이 겹쳐 1380원 선마저 넘어섰다.

주목해야 할 것은 중국의 미국 국채 매각은 한국을 겨냥하는 목적도 강하다는 점이다. 새 정부 들어 대미 정책은 문재인 정부 시절의 ‘안미경중(安美經中)’에서 ‘안미경세(安美經世)’로 바뀌었다. 이 과정에서 시 주석은 바이든 정부에 적극적인 한국을 주목하고 있다.

중국의 미국 국채 매각으로 원·달러 환율이 더 올라가면 우리 경제에 미치는 부정적 효과가 더 커진다. 우리 수출입 구조가 마셜-러너 조건, 즉 외화표시 수출수요의 가격탄력성과 자국 통화표시 수입수요의 가격탄력성을 합한 것이 ‘1’을 넘지 않아 수출 증대와 경기 부양 효과가 크게 나타나지 못하기 때문이다.

오히려 한국 경제가 당면한 양대 아킬레스건을 건드릴 가능성이 높다. 원·달러 환율이 올라가면 대규모 미국 진출 계획을 발표한 한국 기업들의 환차손이 급증할 것으로 예상된다. 내부적으로는 수입물가를 끌어올려 이를 잡기 위한 추가 금리 인상 과정에서 이자 부담이 증가해 한국 국민들의 경제적 고통이 커진다.

최근 원·달러 환율 상승을 우리 내부보다는 외부 요인 탓으로 돌리는 정책당국의 자세는 지극히 위험하다. 원·달러 환율이 1380원대에 들어서자 1997년 외환위기 당시 펀더멘털론으로 맞서다가 손을 들었던 ‘캉드쉬 라인’, 즉 달러당 1400원 선을 넘어설 가능성이 본격적으로 제기되고 있다.

외환위기 재발을 막기 위해 정책당국의 자세는 중요하다. 외환위기 발생 가능성을 판단하는 각종 지표가 민간보다 정부와의 연관성이 높기 때문이다. 우리 국민들도 외환위기에 따른 낙인효과가 얼마나 큰지를 뼈저리게 경험한 만큼 ‘프로보노 퍼블리코’ 정신을 발휘해 국가에 적극 협조할 때다.