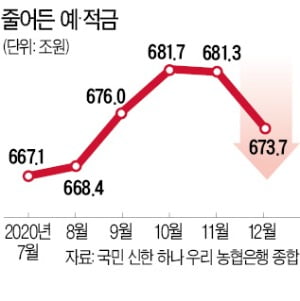

5일 금융권에 따르면 신한 국민 우리 하나 농협 등 5대 은행의 지난달 예·적금 잔액은 673조7286억원을 기록했다. 전달인 11월 말 대비 7조5832억원 감소했다. 지난해 6월의 전달 대비 감소폭(10조1690억원)을 제외하면 1년 새 가장 많이 줄어든 수치다.

5일 금융권에 따르면 신한 국민 우리 하나 농협 등 5대 은행의 지난달 예·적금 잔액은 673조7286억원을 기록했다. 전달인 11월 말 대비 7조5832억원 감소했다. 지난해 6월의 전달 대비 감소폭(10조1690억원)을 제외하면 1년 새 가장 많이 줄어든 수치다.지난달 예금 잔액은 632조4076억원으로 전달(639조8841억원) 대비 7조4765억원 줄었다. 적금은 같은 기간 1067억원 소폭 감소했다. 모두 감소폭이 지난해 6월 후 가장 컸다. 은행 관계자는 “작년 6월 예·적금이 한꺼번에 빠진 건 6·17 부동산 대책 전후로 ‘영끌’(영혼까지 끌어모으는) 부동산 매수세가 몰린 영향”이라고 설명했다.

예·적금이 줄면서 5대 은행의 총수신(맡긴 돈) 잔액 역시 크게 감소한 것으로 나타났다. 은행이 맡은 돈의 상당 부분을 차지하는 각종 신탁 계좌에서도 적지 않은 자금이 빠져나갔다. 반면 부동자금으로 분류되는 요구불예금 잔액은 12월 한 달 만에 16조567억원 불어났다. 5월(19조9079억원)과 11월(16조3830억원)에 이어 세 번째로 증가폭이 컸다.

초저금리가 이어지면서 예·적금에서 주식시장이나 부동산 대기자금 등으로 이동하는 ‘머니 무브’가 가속화되고 있다는 분석이 나온다. 한 금융권 관계자는 “예·적금을 깨 주식에 투자하거나 연말 만기가 온 상품을 요구불예금에 돌려 두고 투자처를 찾는 움직임이 적지 않다”며 “저금리가 지속될수록 ‘현금을 묶어두면 손해’라는 인식이 커지고 주식에 투자하려는 수요가 늘 수밖에 없다”고 말했다.

오현아/김대훈 기자 daepun@hankyung.com