중소기업 사장 A씨는 올해 멤버십 골프회원권을 산 뒤 속앓이를 했다. 5000만원 수준의 입회비만 내면 제휴 골프장에서 정회원 대우를 받을 수 있다는 업체의 말을 믿은 것이 화근이었다. 그는 “회원권만 믿고 있다가 거래처와의 골프 약속이 틀어지는 등 피해가 여간 큰 것이 아니다”며 “환불 기간이 지나 입회금을 돌려줄 수 없다니 답답할 따름”이라고 하소연했다.

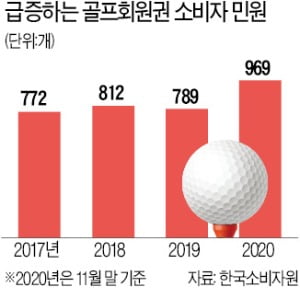

회원권 민원 22% 증가

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에 실외 스포츠인 골프가 인기를 끌면서 골프회원권 관련 소비자 민원이 급증하고 있다. ‘부킹 대란’ 탓에 회원권을 소유하고도 예약되지 않는 사례가 늘면서 골퍼들의 불만이 터져나오는 모양새다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에 실외 스포츠인 골프가 인기를 끌면서 골프회원권 관련 소비자 민원이 급증하고 있다. ‘부킹 대란’ 탓에 회원권을 소유하고도 예약되지 않는 사례가 늘면서 골퍼들의 불만이 터져나오는 모양새다.20일 한국소비자원에 따르면 올 들어 지난달까지 골프회원권 관련 소비자 민원 건수는 969건을 기록했다. 지난해 전체 민원 건수(789건)를 22%나 넘어선 수치다. 경기 용인에 있는 회원제 골프장의 주중 무기명 회원권을 보유한 B씨는 “골프장 측이 매달 한 번 전화로 예약받는데, 예약이 시작되자마자 통화 자체가 안 된다”며 “20분쯤 지나 겨우 예약팀과 연결이 닿아도 팀이 꽉 차서 예약이 안 된다는 말만 늘어놓는다”고 말했다. 이어 “비싼 그린피를 내는 비회원을 받으려고 골프장이 회원을 홀대하는 꼼수를 부리고 있다”고 말했다.

대중제 골프장들이 발행한 선불카드에 대한 불만도 이어졌다. 선납한 금액을 다 쓰지 못했는데도 기간 만료를 이유로 카드 사용을 막는 것은 문제가 있다는 지적이다. 중견기업 재무부장 C씨는 “골프장 측이 부킹 대란을 핑계로 예약을 안 해줘서 돈을 다 못 쓴 것”이라며 “코로나19라는 특수상황을 고려해 기간 연장 등을 해줘야 하는 것 아니냐”고 되물었다.

11개 골프장 편법 운영 적발

업계에선 소유 골프장 없이 유명 골프장과의 제휴 등을 내세워 영업하는 ‘다단계식’ 유사 회원권이 소비자 피해 확산의 뇌관이 될 수 있다고 보고 있다. 이들은 회원권 가입자가 우선 골프장을 비회원 자격으로 이용하고 난 뒤 영수증을 제출하면 회원가와 비회원가의 차액을 현금으로 돌려주는 방식(페이백)을 쓰고 있다. 문제는 페이백을 다른 회원들의 입회금으로 ‘돌려막기’를 한다는 데 있다. 돌려막기가 한계에 봉착하면 운영업체가 남은 돈을 들고 도주하는 식이다. 업계 관계자는 “2010년대 초 유사회원권을 발행해 6500명에게 1000억원대 피해를 준 리즈골프와 비슷한 업체들이 골프 호황을 틈타 속속 나타나고 있다”고 설명했다.

업계에선 소유 골프장 없이 유명 골프장과의 제휴 등을 내세워 영업하는 ‘다단계식’ 유사 회원권이 소비자 피해 확산의 뇌관이 될 수 있다고 보고 있다. 이들은 회원권 가입자가 우선 골프장을 비회원 자격으로 이용하고 난 뒤 영수증을 제출하면 회원가와 비회원가의 차액을 현금으로 돌려주는 방식(페이백)을 쓰고 있다. 문제는 페이백을 다른 회원들의 입회금으로 ‘돌려막기’를 한다는 데 있다. 돌려막기가 한계에 봉착하면 운영업체가 남은 돈을 들고 도주하는 식이다. 업계 관계자는 “2010년대 초 유사회원권을 발행해 6500명에게 1000억원대 피해를 준 리즈골프와 비슷한 업체들이 골프 호황을 틈타 속속 나타나고 있다”고 설명했다.당국도 회원권 시장을 바로잡기 위해 나섰다. 문화체육관광부는 이달 초 전국 481개 골프장을 조사해 대중제 골프장 편법 운영 사례를 11건 적발했다. 대중제 골프장은 회원을 모집할 수 없는데도 골프장을 우선 이용하거나 유리한 조건으로 이용하게 하는 유사회원제 방식으로 고객을 모집한 사례가 적발됐다. 이들은 선불카드 이용자에게 예약 우선권을 주는 등의 불법 영업을 한 것으로 드러났다. 문체부 관계자는 “향후 지방자치단체와 지속적으로 골프장 운영 실태를 점검해 회원권 등 편법 운영에 대해 엄중히 대응할 방침”이라고 말했다.

김순신 기자 soonsin2@hankyung.com