이재훈 고려대 겸임교수는 누가봐도 '열심히 사는 사람'이다. 대학시절 내내 아침 7시에 등교해 새벽 1~2시에야 집에 왔다. 서울대 기계공학과를 조기 졸업했다. 같은대 대학원에서 기계공학 석사를 마치고 로스쿨에 가서 변호사가 됐다. 지금도 아침 일찍 일어나 새벽까지 일하는 일과를 이어간다. 살이 쪘다는 생각에 최근 1년새 15㎏을 감량했을 정도로 자기관리도 철저하다. 주말, 휴일은 사람들과 네트워크를 위해 투자한다. 정부 부처 관련 자문도 여러건 맡고 있다. '부탁은 거절하지 않는다'는게 그의 지론이다.

듣다보면 숨이 찰만큼 무리다 싶은 스케쥴이다. "수명을 당겨쓰는 수준 아니냐"는 기자의 질문에 "남들과 똑같이 해서는 경쟁력이 없다"고 잘라말했다.

자수성가(自手成家). 말그대로 자기 손으로 성공을 일궈내고 있는 그에게 집 역시 사회적 지위를 업그레이드 시켜줄 수 있는 수단으로 인식되는 건 어찌보면 당연한 일이었다.

◆남들이 원하는 집에 살고 싶다

30일 서울 잠실의 자택에서 만난 이 교수는 '많은 사람들이 원하는 집, 좋다고 생각하는 집을 나 역시 원한다'고 했다. 그에게 집은 투자 자산이자 일을 나서기 전까지 쉬는 '베이스캠프'라고 했다. "베이스캠프는 산 정상에 오르는 과정에서 잠시 머물면서 정비하는 곳이죠. 사회에서 생활하며 전문성을 성장시켜 나아가는 인생 목표를 향해 나아가는 과정에서 잠시 머물며 정비하는 곳이 바로 집이라고 생각합니다."집은 그저 푹 쉴 수 있는 공간이면 족하다고 했다. 더 중요한 것은 집 값이 떨어져 손해는 보지 않아야한다는 것이다.

남들이 원하는 집에 살고 싶은 것도 이 때문이다. 수요가 꾸준하니 집 값이 떨어질 우려가 적다고 했다. 아이는 없지만 초품아(초등학교를 품은 아파트)를 선호하는 것도, 대단지에 살고 싶은 것도 인기 있는 아파트이기 때문이다.

지금 살고 있는 아파트를 선택한 이유도 비슷했다. 결혼 후 서울 관악구, 영등포 신길뉴타운에 살던 그는 지난해 10월 잠실로 이사했다. 이사를 하게 된 가장 큰 이유는 직장이었다. 이 교수의 직장인 공공기관이 지방으로 이전했다. 그의 부인도 세종시로 이직을 하게 됐다. 그는 "SRT, 셔틀버스, 고속도로 등을 모두 고려했을때 가까운 곳이 서울 반포, 잠실, 양재 등이었다"며 "이중 예산이 허락하는 내에서 고르다 보니 여기에 살게 됐다"고 했다.

잠실 중에서도 이 아파트를 선택한 것은 대단지, 초품아였기 때문이다. 나중에 팔고 싶어도 팔수 없는 때가 오면 안 된다는 그의 생각이 반영됐다. 그는 "엑시트를 생각한 결정이었다"며 "인기 있는 아파트를 사야 가격도 떨어지지 않고, 언제든 팔수 있다고 생각했다"고 설명했다.

집을 꾸미는 등 인테리어에 대한 관심은 없다. 집은 효율성이 중요하다고 생각하기 때문이다. 2012년 결혼 후 지금까지 옷장을 산 적이 한 번도 없다. 그외의 가구도 꼭 필요한 기능 위주로 샀을 뿐 심미적인 것은 크게 신경 쓰지 않았다. "되도록이면 붙박이 등이 잘 돼 있는 곳을 찾았어요. 이것저것 꾸미기 위해 알아보는게 시간이 아깝더라고요."

◆집은 투자의 대상

집을 통해 부를 축적하는 것도 긍정적으로 본다. '자산이 오르는 것을 싫어하는 사람은 없지 않냐'고 되물었다. 어린 시절 부모님이 그런 기회를 놓친 것을 봤고, 거기서 교훈을 얻었다고 했다. 그는 "20대 초반이었던 2000년대 초 2억~3억원짜리 집이 6억~7억원으로 급등하는 것을 봤었다"며 "부모님이 그렇게 하지 않은 것이 아쉬웠다"고 말했다. 사실 그는 이미 집으로 돈을 번 경험이 있다. 2014년 별 생각없이 시도했던 신길 뉴타운 청약에 덜컥 당첨됐다. 그는 "전세에 살면 언젠가는 나가야하고, 집을 알아볼 시간은 많이 없고 해서 여기저기 청약을 넣었다"며 "실제 당첨될 줄은 몰랐다"고 회상했다. 당시 6억원도 되지 않은 금액으로 신길뉴타운 30평대 아파트를 구입했다. 해당 아파트는 지난해 10월 12억원 넘는 가격으로 거래됐다. 현재는 14억원이 넘는다.

"당시 6억원이나 주고 영등포에 집을 사냐고 반대한 사람들도 많았어요. 집을 갖고 있으면 오를 가능성이 크다는 확신이 있어 무리하게 돈을 구해 샀습니다. 결론은 성공이었죠."

◆사람을 평가하는 기준이 된 집

어디든 집을 살 수 있다면 어디를 선택하겠냐고 묻자 그는 망설임 없이 두 곳의 아파트를 꼽았다. 서울 반포 래미안 퍼스티지와 압구정 현대아파트가 그것이다. 값이 안 떨어지지 않을 것이란 생각과 함께 '누가 물어봐도 부끄럽지 않은 집에 살고 싶다'고 했다. 그는 우리 사회에서 사람을 평가할때 어디에 사는 지로 평가한다고 분석했다. 학벌, 집안, 자동차 등등 사람을 평가하는 기준이 '집'으로 옮겨오고 있다는 설명이다. "얼마전 한 TV프로그램에서 연예인들이 자가인지 전세인지를 놓고 얘기하는 게 나왔어요. 남에게 자가인지 전세인지를 물어보는게 예의없다는 생각을 더이상 안 한다는 거죠. 심지어 집을 사지 않아 돈을 벌지 못한 사람을 안쓰러워하며 은연중에 집을 사야한다는 식으로 표현했죠. 예전같으면 없었을 풍경입니다."

그 또한 이런 현상이 바람직하다고 생각하는 것은 아니다. 하지만 유행에 옳고 그름은 없는 만큼 이에 맞는 집에 살고 싶다고 솔직히 털어놨다. "일때문에 처음 만난 사람들이 당일에 어디 사냐고 물어보는 경우가 대부분입니다. 그리고 나서 따라오는 질문이 자가인지 전세인지에요. 어디에 산다고 말할때 달라지는 시선도 느껴집니다."

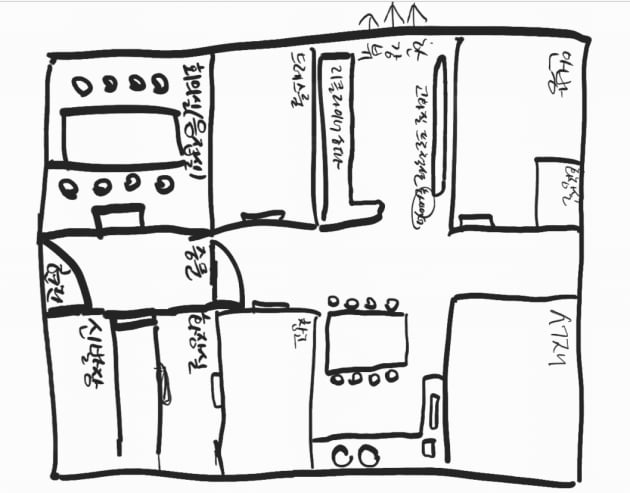

그가 말한 전제조건이 달성된다면 원하는 집의 모습은 무엇일까. 많은 사람들과 소통할 수 있는 곳이었다. 그가 그린 집 그림에서 응접실이 가장 큰 부분을 차지하는 것도 이때문이다. 그는 "지금도 회사 사람들을 집으로 자주 초대한다"며 "사람들을 불러 회의도하고, 밥도 먹고, 술도 먹고 시간을 보낼 수 있는 공간을 갖고 싶다"고 했다.

강영연 기자 yykang@hankyung.com