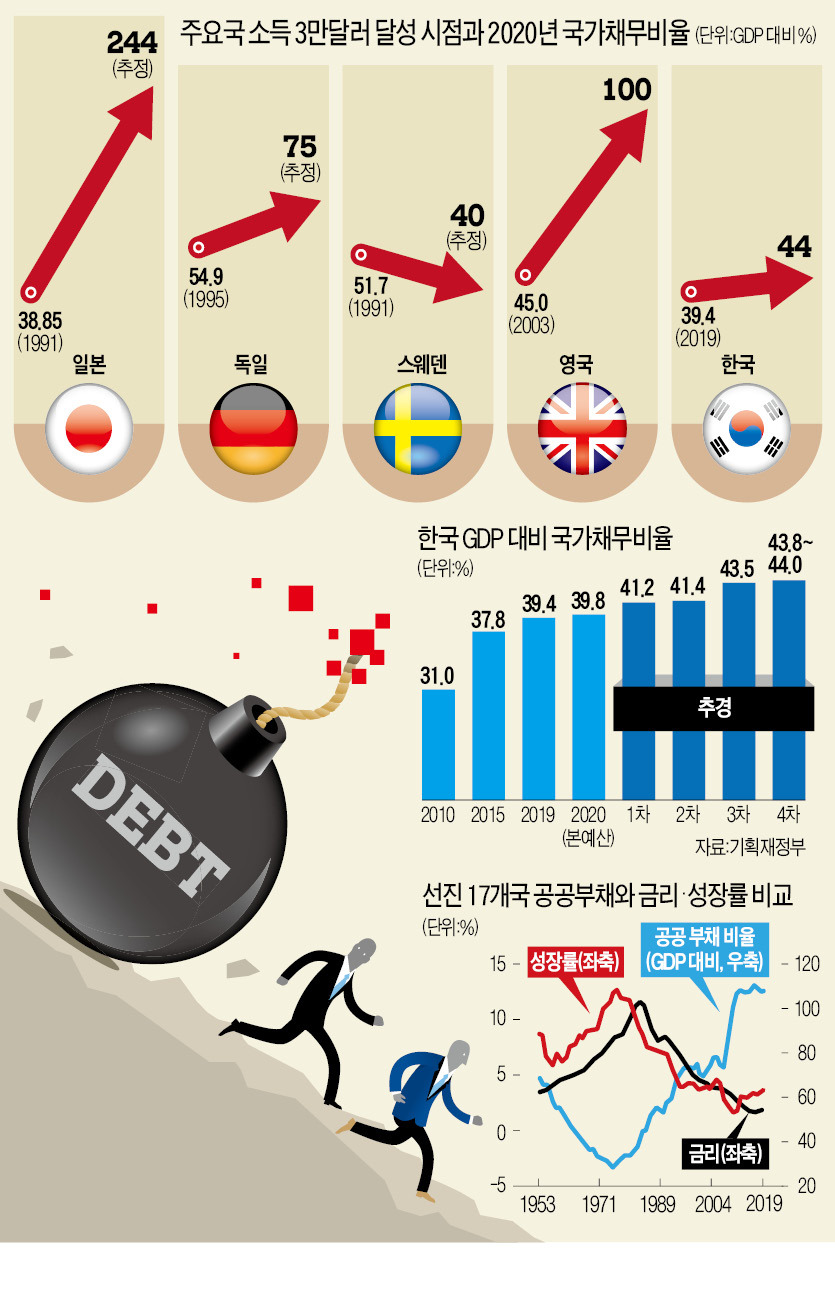

국가채무도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)만큼이나 세계 국가들에 화두가 되고 있다. 미국의 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율은 올해 104%를 넘어 2차 대전 이후 최고치를 기록할 전망이다. 영국도 지난달 국가채무가 2조파운드를 넘어 GDP의 100%를 넘었다. 역시 전후 최고치다. 엄격한 재정준칙으로 유명한 독일조차 올해 국가채무가 GDP 대비 60%에서 75%로 15%포인트 이상 오를 것으로 예상된다. 기존에 세웠던 준칙이 허물어지는 공포가 독일인들에게 엄습하고 있다. 독일 주간지 슈피겔은 “1차 대전 이후 걷잡을 수 없는 인플레이션에 휩싸였던 기억으로 돌아갈지 우려된다”고 적었다. 채무 폭증을 기회로 삼는 정치인도 많다.

국가채무도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)만큼이나 세계 국가들에 화두가 되고 있다. 미국의 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율은 올해 104%를 넘어 2차 대전 이후 최고치를 기록할 전망이다. 영국도 지난달 국가채무가 2조파운드를 넘어 GDP의 100%를 넘었다. 역시 전후 최고치다. 엄격한 재정준칙으로 유명한 독일조차 올해 국가채무가 GDP 대비 60%에서 75%로 15%포인트 이상 오를 것으로 예상된다. 기존에 세웠던 준칙이 허물어지는 공포가 독일인들에게 엄습하고 있다. 독일 주간지 슈피겔은 “1차 대전 이후 걷잡을 수 없는 인플레이션에 휩싸였던 기억으로 돌아갈지 우려된다”고 적었다. 채무 폭증을 기회로 삼는 정치인도 많다.스티븐 므누신 미 재무장관은 “이 같은 채무를 충분히 줄일 수 있다”며 “조 바이든 민주당 대선 후보가 대통령이 되면 부채를 통제할 수 없을 것이고, 도널드 트럼프 대통령이 재선된다면 이 문제를 해결할 수 있을 것”이라고 했다.

국가채무를 연구하는 경제학자와 행정학자 모두 코로나 사태에 대응해 국가채무를 늘려서라도 급한 불을 꺼야 한다는 데엔 동의한다. 하지만 채무의 규모와 기간, 일정 등에 대해선 온갖 목소리를 내고 있다. 정부가 극단적으로 돈을 찍어내도 아무 일도 일어나지 않는다는 MMT(현대화폐이론)학자들은 국채 금리가 마이너스까지 가는 저금리 상황에서 국채 발행과 채무 증가는 오히려 좋은 기회라고 주장한다. 국가채무가 GDP 대비 200%가 넘는 일본에서조차 아무리 국채가 많아도 일본이 파산하지 않을 것이라고 역설하는 책들이 잘 팔리고 있다.

국가 부채가 성장 발목

정작 국가채무에 관한 한 승자와 패자가 확실히 구분되고 있다. 1인당 국민소득 3만달러를 달성한 시점과 현재를 비교할 때 분명한 차이가 엿보인다.스웨덴과 독일은 확실히 승자 편에 서 있다. 스웨덴은 1991년 3만달러에 진입할 때 GDP 대비 국가채무가 51.7%였다. 하지만 지금은 40%대를 구가한다. 통일 등으로 3만달러 진입이 늦었던 독일은 국가채무가 1995년 54%에서 지난해 65%로 불과 10%포인트 늘었을 뿐이다.

스웨덴과 독일의 성공은 그냥 이뤄진 게 아니다. 20세기 초 복지국가를 지향했던 스웨덴은 소득이 늘면서 복지 부담이 갈수록 커졌고 1985년 금융자유화 이후 풀린 돈이 부동산으로 쏠리면서 부동산 시장도 과열됐다. 1990년대 들어 수출이 줄어들면서 국가채무가 갑작스럽게 증가하는 위기를 겪었다.

스웨덴은 이 경제위기를 극복하는 과정에서 노령연금을 개혁했고 재정에 지출상한선을 정했다. 3년 이상 스웨덴에 거주한 65세 이상 모든 노인에게 연금을 지급한 제도를 폐지하고 하위 45%에게 연금을 지급하는 최저보장연금을 도입했다. 무엇보다 스웨덴은 정보통신기술(ICT)을 지원하는 등 제조업 혁신에 적극 뛰어들었다. 전문가들은 스웨덴의 연금개혁보다 제조업 혁신이 채무를 줄이는 데 더 성과가 있었다고 평가한다. 이후 스웨덴은 국가채무가 점점 줄어들었고, 1인당 4만달러의 소득 고지를 쉽게 돌파했다.

독일은 국가채무에 가장 민감한 나라 중 하나였다. 1차 대전과 2차 대전 이후의 채무 증가와 엄청난 인플레이션 기억을 또렷이 간직한 국가다. 1990년까지 국내총생산(GDP) 대비 국가채무가 40%를 넘지 않았던 독일은 1990년 독일 통일 이후 채무가 급격히 증가해 2004년 66%까지 늘었다.

앙겔라 메르켈 정부는 특유의 긴축정책으로 채무 증가를 이겨나갔다. 독일은 2009년 재정준칙을 헌법에 규정하기까지 했다. 연방정부의 구조적 적자를 GDP의 0.35% 이내로 제한한다는 내용이었다. 이런 독일 정부의 재정 감축 노력은 코로나 위기에도 경제를 제자리에 놓고 빠르게 회복시키는 요인이 되고 있다.

일본은 1990년대 초 3만달러 달성 이후 거품이 차츰 붕괴되면서 국가채무가 기하급수적으로 늘어났다. 1990년대 초 GDP 대비 국가채무는 50%를 밑돌았지만 30년 만에 네 배 이상 늘어나 올해 244%(추정치)를 예상한다. 영국 또한 1980년대 마거릿 대처 총리 시절의 채무 축소 노력은 물거품이 됐다. 1990년 이후 급격하게 늘어 올해 GDP의 100%를 넘어섰다.

실패한 원인은 여러 가지다. 저출산 고령화 추세가 크다. 일본 채무 증가의 주요인이기도 하다. 고령화는 소득인구를 줄이고 사회복지 지출을 늘림으로써 국가 재정에 큰 마이너스 요인으로 작용했다. 복지 확장과 효율성이 떨어지는 사회간접자본(SOC) 투자도 채무 누적에 큰 원인이 되고 있다. 일본에는 공항만 100개가 넘는다. 지역마다 경쟁적으로 공항을 신설한 결과다. 세계화 진전에 따라 글로벌 기업들이 세금이 낮은 곳으로 기업을 이전하는 사례가 많아지면서 각국 정부가 조세를 과감하게 늘리지 못하는 것도 국가 재정에 큰 부담이 되고 있다.

포퓰리즘이 채무 증가 주범

가장 눈에 띄는 것은 포퓰리즘의 대두다. 정치가들은 선거 공약으로 복지 증대와 고용 확대 등을 내세운다. 이런 공약과 정책은 모두 재정과 직결돼 있다. 마이너스 금리가 출현하는 등 금리가 성장률보다 높지 않고 인플레이션도 낮은 수치로 지속되는 현상이 이런 포퓰리즘과 연관돼 있다. 불안을 느끼는 소비자들은 최악에 대비해 저축을 늘리고 소비를 자제한다. 그 결과 기업 투자는 줄어들고 금리는 갈수록 떨어져 경제 역동성이 사라진다.이것이 소위 일본이 겪은 ‘잃어버린 30년’의 일이다. 아베 신조 총리가 양적완화와 재정 확장 등의 아베노믹스 정책으로 경제를 살리려 했지만 시장의 불안을 줄이지 못하고 그저 돈을 푸는 역할만 했다. 제롬 파월 미 중앙은행(Fed) 의장이 2024년까지 금리 인상이 없다고 예고한 것도 시장의 불안을 줄이기 위한 시도였을 것이다.

국채 발행으로 성공 이끈 英 산업혁명

‘저성장이 국가 부채를 이끄는가, 아니면 부채가 저성장을 이끄는가’는 경제학의 해묵은 과제다. 하지만 고령화를 극복하고 채무를 줄이기 위해서는 연금개혁 등도 중요하지만 성장전략이 필요하다는 데엔 이론의 여지가 없다. 아베노믹스의 한계도 결국 성장전략을 찾지 못한 데 있다. 프랑스 독일 등 각국이 산업정책을 펼치고 성장동력을 찾는 이유도 거기에 있다. 한스 요하임 보스 스위스 취리히대 교수 등은 영국 산업혁명 당시 영국 정부의 국가채무를 조사한 결과 정부가 국채 발행으로 조달한 자금이 산업혁명 현장에 투입돼 기술 변화를 빠르게 하고 임금 상승폭을 낮추는 한 요인이 됐다고 분석했다. 국가채무는 자본가를 등장시키고 귀족을 쇠퇴시키는 작용도 했다고 밝혔다. 지금은 4차 산업혁명에 의한 첨단기술의 변화가 크다. 디지털 기술 변화는 산업혁명만큼이나 정부 투자를 유도할지 모른다.한국은 고령화 속도가 가장 빠른 나라다. 이렇게 가면 일본보다 빨리 고령국가로 접어들 것이라는 지적도 있다. 고령화에 따른 연금 지급 역시 빠른 속도로 늘고 있다. 하지만 일본 단카이 세대처럼 우리도 고령화에 따른 복지 얘기만 했지 디지털 사회에 적응하고 일자리를 찾으려는 노력을 보이지 않는다. 독일과 스웨덴처럼 재정준칙도 세워야겠지만 시급한 건 고령인구의 사회적 교육과 일자리 찾기다. 일자리 재교육 마련도 시급하다.

무엇보다 4차 산업혁명 시대에 맞는 충분한 대응과 국가채무 설계가 필요하다. 국가채무 감소에 따른 재정건전성도 이뤄내야 하고 장기적인 관점에서 국가 역동성을 키우는 성장전략도 밀고 가야 한다. 일견 모순되는 말 같지만 이 같은 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 전략이 지금 필요하다.

소득 3만달러의 경제사회학

선진국 진입 이정표

사회 분배 욕구 분출

일반적으로 1인당 국민소득 3만달러는 선진국 진입 지표로 통한다. 경제학적으로 큰 의미는 없지만 통계적으로 3만달러가 되면 선진국 체제를 갖춘다고 알려져 있다. 그만큼 임금 소득이 높아지고 사회 복지에 관심을 갖게 된다는 것이다.선진국 진입 이정표

사회 분배 욕구 분출

특히 저소득층의 분배 욕구가 커지면서 사회적 요구가 분출한다. 국가 채무도 늘어나는 게 일반적이다. 일본의 버블이 붕괴한 것도 소득 3만달러에 진입한 1990년이었고 스웨덴이 1990년대 초 경제위기에 들어갔을 당시도 소득 3만달러였다. 3만달러에서 4만달러로 가는 길은 더 험난하다. 스페인과 이탈리아 등은 4만달러 고지를 넘지 못했다.

3만달러가 넘으면 고령화가 동시에 진행된다. 노동 투입량이 줄어들고 임금은 올라가면서 경제성장 둔화를 피할 수 없다. 경제가 부진하면 사회, 정치도 따라서 불안정해진다. 정치인들은 실업 수당과 노인 복지 등 포퓰리즘 정책에 몰두한다. 저성장 아래에서 재정 지출을 늘리는 선심성 정책을 계속하면 재정적자가 확대되고, 장기 금리가 상승한다. 고금리에다가 세율이 높아지면 기업의 투자 의욕이 감퇴하면서 성장판이 닫힌다.

중간 소득 국가에선 성장 모델이 많지만 고소득 국가는 자신의 모델을 창출해야 한다. 이를 해결하는 길은 혁신에 의한 생산성 향상밖에 없지만 쉽지 않은 길이다. 일본의 ‘잃어버린 20년’이라는 장기 침체도 이런 길을 밟았다. 한국은 어떤 모델을 창출할지 궁금하다.

ohchoon@hankyung.com