'부산 대구 인천 울산'

앞으로 10년 안에 ‘소멸위험지역’이 될 것으로 예상되는 도시다. 지금은 대도시인 이들 지역에도 ‘인구 재앙’은 피하기 어려울 전망이다. 저출산과 고령화 여파로 태어나는 사람보다 사망하는 사람이 많아져서다.

통계청의 시·도별 장래 인구추계를 기반으로 지역별 소멸위험지수를 추산한 결과, 17개 시·도 중 12곳은 2029년까지 소멸위험지역이 될 것으로 전망됐다. 소멸위험지역은 20~39세 가임기 여성 수가 65세 이상 노인 인구의 절반에도 못 미치는 곳이다.

통계청의 시·도별 장래 인구추계를 기반으로 지역별 소멸위험지수를 추산한 결과, 17개 시·도 중 12곳은 2029년까지 소멸위험지역이 될 것으로 전망됐다. 소멸위험지역은 20~39세 가임기 여성 수가 65세 이상 노인 인구의 절반에도 못 미치는 곳이다.2021년 강원 전북 경북, 2024년 부산 경남, 2025년 강원 충북, 2026년 대구, 2027년 울산, 2028년 제주, 2029년 인천이 등이 소멸위험지역 후보들이다.

인구 감소에 직면한 지방 도시의 가장 큰 고민은 무엇일까. 인프라 부족이다. 인구 유출이 가속화되면서 학교 병원 등 시설이 문을 닫거나 이전해서다. 도시 기능 쇠퇴로 젊은 사람들은 도시를 떠나고 출산율은 더 떨어지는 악순환이 반복된다. 전문가들은 주거 문화 복지 의료 등 인프라를 한 지역에 집중해 공동화 현상을 막는 ‘콤팩트시티(압축도시)’를 해법으로 꼽는다.

지방 중소도시는 이미 학생 수 부족으로 골머리를 앓고 있다. 한국교육개발원에 따르면 지난해 전남 내 초등학교 중 절반가량(42.1%)은 60명 이하 소규모 학교다. 강원도는 43.5%, 경북은 39.0%다. 인구 공동화와 저출산이 원인이다.

출산율이 크게 떨어지면서 지방에선 산부인과도 줄줄이 문을 닫고 있다. 질병관리본부에 따르면 2018년 전국 시·군·구 226곳 중 71곳이 아이를 한명도 낳지 않은 것으로 나타났다. 분만건수 0건인 지역 중 57곳에는 산부인과가 아예 없다. 이중 30곳은 차로 1시간 거리 안에도 분만 가능한 산부인과가 없다. 지난해 12월 전북 남원의료원에서 출산을 한 A씨는 “거주지인 순창에서 의료원까지 거리는 40분인데 그나마 가장 가깝다”며 “이런 곳이 없었다면 어떻게 아이를 낳을 수 있었을지 상상이 안 된다”고 토로했다.

출산율이 크게 떨어지면서 지방에선 산부인과도 줄줄이 문을 닫고 있다. 질병관리본부에 따르면 2018년 전국 시·군·구 226곳 중 71곳이 아이를 한명도 낳지 않은 것으로 나타났다. 분만건수 0건인 지역 중 57곳에는 산부인과가 아예 없다. 이중 30곳은 차로 1시간 거리 안에도 분만 가능한 산부인과가 없다. 지난해 12월 전북 남원의료원에서 출산을 한 A씨는 “거주지인 순창에서 의료원까지 거리는 40분인데 그나마 가장 가깝다”며 “이런 곳이 없었다면 어떻게 아이를 낳을 수 있었을지 상상이 안 된다”고 토로했다.점점 늘어나는 도로 상하수도 등 인프라 유지비용도 문제다. 사람들이 도시를 떠나 세수는 갈수록 주는데 이미 깔린 도로나 상하수도 등은 그대로 유지해야 해서다. 권규상 국토연구원 책임연구원은 “인구 감소에 직면한 지방 중소도시에서는 교통 등 기반시설에 들어갈 1인당 부담금액이 급격하게 증가할 것”이라고 진단했다.

전문가들은 각 지역에 흩어진 교통 학교 병원 주거 등을 한 곳에 모은 ‘콤팩트시티’를 해법으로 제시한다. 거점 지역에 도시 기능을 집중해 도심으로 사람을 끌어들이는 전략이다.

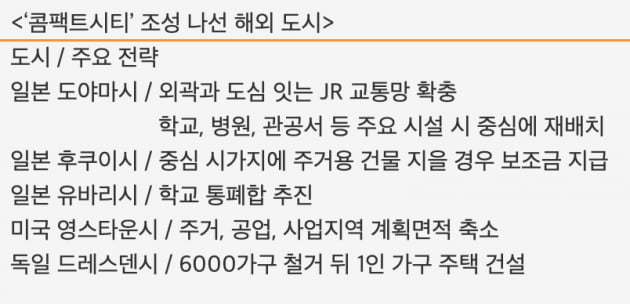

우리보다 앞서 고령화를 경험한 일본은 15년 전부터 콤팩트시티 조성에 힘쓰고 있다. 2005년 도심밀집도가 일본에서 가장 낮았던 도야마현의 도야마시는 2006년부터 콤팩트시티 정책을 추진 중이다. 핵심은 대중교통 활성화다. 도심을 순환하는 트램(노면전차), 외곽과 도심을 잇는 JR 등 교통망을 확충하고 중심부인 도야마역 주변에 대규모 주거 상업단지를 조성했다. 도시정비 기본방침까지 바꿔 학교 병원 관공서 등 주요 시설을 시 중심에 재배치했다. 그 결과 도심지 인구 비율은 2005년 28%에서 2015년 32%로 증가했다.

1995년부터 인구감소에 따른 세수 감소로 도시 운영에 어려움을 겪던 후쿠이현 후쿠이시는 2006년부터 컴팩트시티를 조성 중이다. 도심부 인구 유입을 위해 주거용 건물을 지을 때 보조금을 지급하는 게 가장 큰 특징이다. 2013년 중심시가지인 후쿠이역 부근에는 7000㎡ 규모를 재개발 구역으로 지정해 주거 시설을 마련했다. 2014년부터는 일본 중앙정부가 관련 제도를 마련해 콤팩트시티를 추진하는 지자체에 보조금 등을 지원하고 있다.

한국에서도 학교 통폐합 등 논의가 활발하지만 지역 민원에 번번이 무산되고 있다. 지난해 서울교육청은 강서구 송정중과 공진중, 염강초를 통폐합해 마곡지구에 새 중학교를 세우는 방안을 추진했다. 하지만 송정중 학부모들이 “통학 시간이 길어진다”고 반발한 탓에 송정중은 그대로 유지하고 나머지 두 학교만 문을 닫기로 했다. 익명을 요구한 서울의 한 사립대 교육학과 교수는 “표가 걸린 문제이기 때문에 선출직 교육감이 학부모 반발을 무릅쓰고 교육 시설 재배치를 추진하긴 쉽지 않다”고 말했다.

양길성/박종관 기자 vertigo@hankyung.com