대한항공이 마일리지 사업부(FFP) 등을 분할 매각하는 방안을 검토하기 시작하면서 상대적으로 생소한 FFP 분할 매각 방법에 관한 관심이 커지고 있다. 분할할 수 있는 것인지, 분할 후에 해당 사업부가 가진 가치는 어떻게 계산하는지 등이다.

마일리지 사업이란, 결국 일정한 조건을 갖춘 고객에게 항공권을 내주기로 하는 항공사의 약속이다. '상용 고객'을 위한 보상 프로그램이라는 명칭대로 원래는 비행기를 많이, 오래 탄 사람에게 인센티브를 주겠다는 취지로 시작한 것이다.

결국 마일리지 사업부의 가치는 항공사와의 연결고리 안에 존재한다. 마일리지 사업부를 분할했을 때 그 가치는 마케팅의 결과로 고객에게 제공되는 마일리지와 항공사에서 빈 자리를 채우기 위해 내주는 항공권의 가치 간의 함수에 따라 계산된다.

예컨대 항공사가 얼마나 후하게 항공권을 내주는지, 얼마나 조건을 까다롭게 묶을 것인지는 중요한 요소다. 너무 박하면 사업부를 분할해도 별 가치가 없을 것이다. 하지만 너무 후하게 줘서도 안된다. 골프장 부킹과 같이, 너무 후하게 남발한 마일리지는 결국 부킹 실패율로 귀결되어 고객의 불만을 낳는다.

항공사는 어차피 띄워야 하는 비행기에 생긴 빈 자리를 낮은 비용을 치르고 채우기를 바라고, 고객은 카드 사용 등 다양한 활동의 부산물로 생긴 마일리지를 가지고 가치가 있는 여행의 기회를 얻고 싶어한다. 양쪽이 하나의 항공권을 거래하면서 서로 다른 방식으로 그 가치를 계산하기 때문에, 적정 황금비율을 찾는다면 마일리지 사업부는 항공사와 고객 간의 '윈-윈'을 만들면서도 그 사이에서 이익을 볼 수 있다.

◆에어캐나다, 2005년 관련 사업부 분사해 IPO

마일리지 사업부는 분할 후 회사의 가치가 모회사와의 사업 관계에 따라 변동 가능한, 근본적으로 자립이 쉽지 않은 측면이 있다. 분할해서 별도로 운영되는 마일리지 회사의 존재를 쉽게 상상하기 어려운 이유다.

우리에겐 낯선 개념이지만 이미 해외에선 상용고객 우대 프로그램(FFP)를 분할한 사례들이 여럿 존재한다. 항공 전문매체 CAPA의 보도에 따르면 마일리지 사업부 분할의 대표적인 사례는 에어캐나다다.

에어캐나다는 2001년 9.11 테러와 중증급성호흡기증후군(SARS) 확산의 여파로 재무적 어려움을 겪다 2003년 파산보호를 신청했고, 2004년 사모펀드(PEF) 서버러스(Cerberus) 캐피털매니지먼트로 주인이 바뀌었다. 2005년 이 PEF 주도로 FFP 사업을 분할해 '에어로플랜'이라는 회사를 만들어 캐나다 토론토 증시에 상장했다.

FFP를 따로 떼어서 매각하거나 상장할 수 있다는 개념이 처음 등장한 사례였다. 2008년 에어캐나다는 잔여 지분을 모두 에어로플랜에 팔면서 에어로플랜에 15년간 비즈니스 관계를 유지하겠다는 약속을 해줬다. 이것은 에어로플랜(추후 사명을 에이미아(Aimia)로 변경)의 가치를 뒷받침하는 중요한 요소였다.

에어캐나다 이후로 많은 항공사들이 그 뒤를 따랐다. 자금조달의 어려움을 겪는 회사들이 주로 이 방법을 쓰긴 했지만, 콜럼비아 항공사 아비앙카 등은 꼭 어려운 상황이 아니었음에도 PEF와 손잡고 마일리지 사업부('라이프마일즈')를 분사했다. 말레이시아 항공사 에어아시아는 2010년 관련 사업부를 분사해 'BIG 로열티'를 만들었다. 은행 포인트를 마일리지로 바꿀 수 있고 항공권 외에도 호텔 예약, 투어 예약, 렌터카, 와이파이 기기 대여, 심카드 구매 등에 사용할 수 있도록 허용해 현재까지 잘 유지하고 있다. 아에로멕시코는 클럽프리미어를 분사했다.

브라질 라탐항공에서 분사한 멀티플러스는 2010년 상파울루 증시에 상장했다. 에어캐나다 이후 첫 상장 사례였다. 멀티플러스의 상장이 성공이라는 판단이 들자 경쟁사 골항공도 FFP 분사 사업부인 스마일즈를 2012년에 뒤따라 상장했다. 남미 전역에서 비슷한 사례가 줄을 이었다. 마일리지 부문을 독립시킬 수 있다는 성공사례가 차츰 쌓여 가는 듯이 보였다.

마일리지 사업부를 매각하거나 상장하거나 외부 자본을 유치하지 않더라도 일단 분사해서 독립 경영을 시도하는 일이 유행처럼 번져갔다. 에어캐나다 이전에도 이런 흐름은 있었다. CAPA에 따르면 2002년 미국 유나이티드항공은 UAL로열티서비스(ULS)를 독립시켰다.

2008년에는 호주 콴타스항공이 이 부문 재무제표를 별도로 보고하기 시작했다. 원래는 콴타스항공도 마일리지 사업부 일부 지분을 매각하려고 했는데 글로벌 금융위기가 닥치는 바람에 매각은 실행되지 않은 것으로 알려졌다. 2014년에는 IAG가 아비오스 부문을 분할했다. 독일 루프트한자항공도 마일리지 사업부를 떼서 마일즈앤드모어를 설립했다. 2016년에는 일본 ANA가 ANA X를 설립했다.

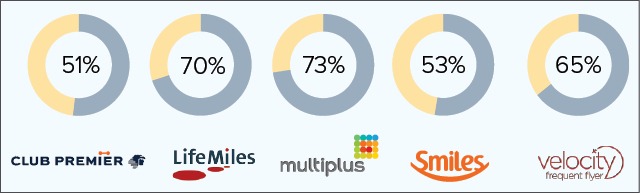

(자료: adrianwylenzek닷컴)

◆에어캐나다 사례는 실패일까

그런데 2017년, 에어캐나다가 말을 뒤집었다. 당초의 약속을 깨고 자체 마일리지 사업부를 부활시키기로 결정했다. 즉각 에이미아(옛 에어로플랜)의 주가는 주당 8캐나다달러에서 2캐나다달러 수준으로 4분의 1토막이 났다. 반대로 에어캐나다를 거느린 에어캐나다엔터프라이지스(ACE)의 주가는 뛰어올랐다. '선두주자'가 실패를 선언한 것 같은 형국이었다. FFP 사업부 분할을 이미 했거나, 검토 중이던 많은 항공사에게 충격적인 소식이었다. 관련 매체들에 따르면 에어캐나다는 본인들에게 가장 도움이 되는 고객과 아닌 고객을 분류할 권리를 다시 갖는 게 좋겠다고 판단한 것으로 알려졌다.

2017년에는 또 다른 실패 소식이 있었다. 독일의 에어베를린은 이해 8월에 파산을 신청했고, 에어베를린에서 분사한 탑보너스도 일주일 후 뒤따라 파산 신청 대열에 합류했다. 그렇지 않아도 마일리지 사업부를 떼어내는 게 좋지 않다고 여기던 회의론자들의 목소리가 커졌다.

그러나 에어캐나다 사례가 반드시 '실패'로 규정되는 것은 옳지 않다는 평가도 있다. 최초 사례로서 후발주자들에 비해 어려움을 많이 겪어야 했고, 다른 성공적인 사례도 적지 않기 때문이다.

호주 콴타스항공의 경우 마일리지 사업부 분사 후 빅데이터의 원천으로서 높은 가치를 인정받고 있다. 호주에서 신용카드 사용량의 3분의 1이 콴타스항공 FFP 부문의 마일리지로 환산 가능하다. 그만큼 많은 데이터가 이 회사(프리퀀트플라이어)에 축적되고 있다.

(모(母) 항공사의 FFP 분사 후 지분율 사례, 출처: CAPA)

◆35% 지분만 팔았다 되산 버진오스트레일리아

성공과 실패 여부를 판단하기가 쉽진 않지만 버진오스트레일리아의 사례도 복기해 볼 만 하다. 호주 2위 항공사인 버진오스트레일리아는 2014년 FFP 사업을 분할한 뒤 그 지분 35%를 글로벌 PEF 어피니티에 3억3500만호주달러(약 2660억원)에 팔았다.

지난해 말 버진오스트레일리아는 해당 지분을 7억호주달러(약 5560억원)에 되샀다. 5년 새 두 배 값을 쳐준 셈이다. 오스트레일리안파이낸셜리뷰(AFR) 보도에 따르면 어피니티는 원래 호주 증시에 상장해서 엑싯하기를 바랐으나 일이 잘 진행되지 않자 결국 버진오스트레일리아에 지분을 되팔고 떠났다.

버진오스트레일리아의 FFP 가입자 수는 900만명에 이른다. 해당 사업부는 2018년 7월부터 작년 6월까지 4억1100만호주달러(약 3260억원) 매출과 1억3400만호주달러(약 1060억원) 법인세 차감 전 영업이익(EBITDA)를 올렸다. 버진오스트레일리아 본체가 해당 기간에 3억4150만호주달러(약 2710억원) 손실을 본 것과 대조적이다.

◆대한항공, 부채비율 낮추고 유동성 확보 목표

한국에서도 아시아나항공이 회사가 어려워졌을 때 마일리지 사업부를 매각하는 방법을 고려해 본 적 있다. 마일리지 사업부를 떼어내는 것은 당장 현금을 받을 수 있는 것은 물론 재무구조를 압박하는 대규모 부채를 덜어내는 이점이 크다. 부채비율을 단박에 끌어내릴 수 있다.

대한항공의 마일리지 부채 규모는 작년 말 기준 2조4254억원에 달한다. 재무상태표에 선수금으로 1311억5200만원, 이연수익으로 2조2942억5400만원(유동성이연수익 6519억4500만원)으로 각각 잡혀 있다. 마일리지에 대한 대가는 최초 매출거래 시점에 수익으로 인식되는 게 아니라 이연되어 있다가 고객이 마일리지 사용을 결정하면 그때 수익(매출)으로 인식된다.

만약 대한항공의 사업부를 분할해 지분 전체를 매각한다고 가정하면, 인수 주체는 2.4조원에 달하는 부채를 떠안으면서 동시에 지분 가격을 지불해야 한다. 지분에 대한 대가를 1조원 이상으로 계산한다면, 총 거래 규모는 3조원을 훌쩍 넘어 4조원 안팎에 이를 가능성이 상당하다. 대한항공이 마일리지 사업부만의 손익계산서를 따로 계산하지 않기 때문에 그 가치를 외부에서 판단하는 것은 현재로선 쉽지 않다. 또 그 손익계산서에는 다양한 전제조건이 있어서 조건에 따라 고무줄처럼 가치가 변동할 가능성이 크다.

하지만 버진오스트레일리아 뿐만 아니라 마일리지 사업부를 분할한 많은 항공사들은 이 분야가 '황금알'일 수 있음을 보여주고 있다. 대한항공과 조인트벤처 등으로 연결돼 있는 델타항공은 아메리칸익스프레스와의 파트너십으로 올해만 40억달러를 벌어들일 것이라고 보고하기도 했다.

관련 저널 등에 실린 과거 사례들을 종합하면, 분할 전 모 항공사와 지분 보유 혹은 긴밀한 사업적 관계를 유지하는 것이 마일리지 사업부 분할 후 수익성을 유지하는 데 핵심적인 요소다. 새로운 투자자를 확보하면서도 유연한 결정을 빠르게 내림으로써 사업 효율성을 높이는 것도 중요하다. 고객에 관한 빅데이터의 원천으로서 가치를 유지하는 것도 점점 더 강조되고 있다.

대한항공이 분할 후 일부만 매각할지, 전체를 매각할지, 향후 되찾아올지 아니면 다른 출구전략을 제공할지 등에 관해서는 아직 알려진 것이 없다. 대한항공 스스로도 깊이 고민 중이다. 현재 닥친 유동성 위기를 극복하면서도 장기적으로 회사의 경쟁력 손실이 너무 크지 않은 방향을 고르려고 할 것으로 예상된다.

시장의 관심은 뜨겁다. 당장 투자은행(IB) 업계 관계자들이 각종 제안서를 들고 대한항공으로, 사모펀드로, 또 다른 전략적 투자자(SI)들에게로 달려가고 있다. 이미 받아놓은 블라인드 펀드 자금(드라이 파우더)을 잔뜩 갖고도 투자할 곳을 찾지 못해 고심하던 사모펀드들도 검토를 시작했다. 카드사 등 마케팅 차원에서 대한항공과 협력해 오던 곳도 이 딜의 향방에 촉각을 곤두세우고 있다. 대한항공이 어떤 방법을 택하든, 이는 국내 항공업계와 투자업계에 중요한 이정표로 남게 될 가능성이 높다.

이상은 기자 selee@hankyung.com