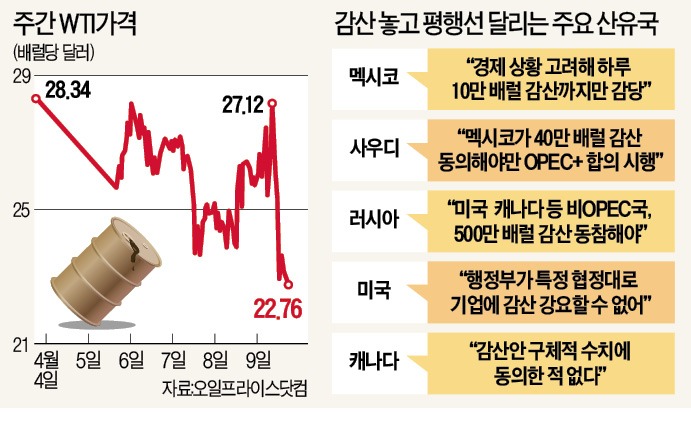

11일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 사우디아라비아와 러시아가 주도하는 OPEC+(OPEC 13개국과 10개 주요 산유국 협의체)는 지난 9일 개최한 화상회의에서 5~6월 두 달간 하루 1000만 배럴의 원유를 감산하는 방안에 잠정 합의했으나, 협상을 마무리짓지 못하고 있다. 하루 40만 배럴 감산을 할당받은 멕시코가 10만 배럴만 줄이겠다며 버티고 있어서다. 미국이 멕시코 몫까지 감산하겠다고 밝혔지만, 사우디는 멕시코 자체 감산량을 늘려야 한다는 입장이다.

조만간 타결되지 않으면 준비시간 때문에 5월 1일 감산 개시가 어려울 가능성이 있다. 이에 따라 다시 국제 유가의 변동성이 커질 수 있다는 관측이 나온다. 시장 참여자들이 △반쪽 합의 가능성 △주요 20개국(G20)의 의문스러운 동참 △기대에 못 미친 감산량 등 세 가지 이유로 감산의 실질적 효과를 의심하고 있는 탓이다.

(1) 반쪽 합의 가능성

사우디가 멕시코와 협의를 이어가고 있지만 멕시코는 하루 10만 배럴 감산 입장을 고수하고 있다. 멕시코는 배럴당 약 45달러에서 산유량 일부를 ‘헤지(hedge) 거래’ 해놓은 것으로 알려졌다. 대량 감산할 이유가 적다는 뜻이다. 또 국영석유회사 페멕스는 생산시설 노후화 등으로 줄곧 생산량이 감소하면서 빚더미에 올라 있는 상태다.

안드레스 마누엘 로페스 오브라도르 멕시코 대통령은 2018년 대선 때 역점 과제 중 하나로 페멕스 회생을 내걸었다. 정치적으로 감산을 받아들이기 힘든 상황이다. 사우디는 멕시코의 감산을 꼭 성사시켜야 하는 처지다. 이에 댄 설리번(알래스카) 의원 등 미국 공화당 상원의원 11명은 사우디의 압둘아지즈 빈 살만 에너지부 장관 등과 이날 두 시간 이상 통화하고 감산을 압박했다. 이들은 사우디가 감산하지 않으면 주둔 미군을 30일 안에 철수한다는 법안을 제출해 놓고 있다. OPEC 일부에선 멕시코를 빼고 합의하자는 주장이 나온다. 블룸버그는 “사우디가 예외 없음을 고집하고 있어 최종 합의가 이뤄질지 불확실하다”고 보도했다.

(2) G20 공동선언에서 빠진 감산 수치

OPEC+는 당초 9일 감산에 합의한 뒤 10일 G20 에너지장관 회의에서 이들도 동참시킨다는 계획이었다. 미국 캐나다 브라질 등 산유국으로부터는 감산을, 다른 나라에선 소비 약속을 얻어낸다는 계산이었다. 하지만 9일 합의를 마무리하지 못했다. 10일 회의에서 나온 공동선언엔 구체적 감산 수치뿐 아니라 ‘강제한다’는 문구도 빠졌다. “에너지 시장 보호를 위해 노력한다”는 원론적 합의에 그쳤다.

알렉산드르 노바크 러시아 에너지부 장관은 미국 캐나다 등을 겨냥해 “OPEC+ 외의 산유국에서 또 다른 500만 배럴의 감산이 있을 것”이라고 주장했지만, 캐나다의 시무스 오리간 자원장관은 “캐나다의 감산 수치는 논의되지 않았다”고 반박했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “미국은 이미 감산했다”며 유가 하락에 따라 자연스러운 산유량 감소로 대체하겠다는 입장이다. 그는 멕시코에 할당된 25만~30만 배럴도 대신 줄이겠다고 밝혔다. 이런 자연적 감산은 유가가 오르면 금세 증산될 가능성이 높다.

(3) 감소한 수요에 못 미치는 감산량

9일 OPEC+ 회의를 앞두고 하루 최대 2000만 배럴 감산 추진 뉴스가 나오자 유가는 폭등했다. 하지만 감산량은 결국 하루 1000만 배럴에 그치는 모양새다. 이는 세계 산유량의 10% 정도다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 코로나19로 세계 원유 수요는 최대 25% 감소했다. UBS의 지오바니 스타우노보 애널리스트는 뉴욕타임스에 “2분기 수요가 20% 감소할 것으로 예상되는 만큼 하루 1000만 배럴로는 향후 재고가 급증하는 걸 막기에 충분하지 않다”고 말했다.

뉴욕=김현석 특파원/선한결 기자 realist@hankyung.com