화랑은 미술시장의 최전선에서 실핏줄 같은 역할을 한다. 미술가들에게 전시 공간을 제공하면서 다양한 창작 콘텐츠 판매에 무한 책임을 진다. 미술품 판매를 목적으로 하는 사업인 만큼 관람료를 받지 않는 게 관례다. 그림 판매를 금지하고 관람료로 운영되는 미술관과 다른 점이다. 화랑들이 위기에 처하면 국내 10만여 명에 달하는 전업 작가들은 생계조차 버거워진다.

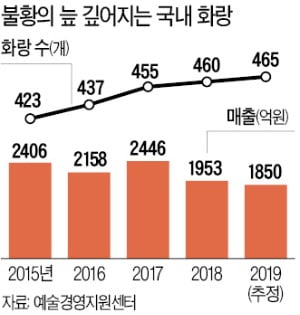

미술가들을 발굴하고 육성하는 화랑업계가 불황의 늪에 빠져들고 있다. 예술경영지원센터가 최근 발표한 ‘2018년 미술시장 실태조사’ 보고서에 따르면 전국 상업화랑 460곳의 2018년 매출은 1953억원으로 최종 집계됐다. 화랑 수는 전년보다 다섯 곳 늘었으나 매출은 20.1% 급감했다. 경기 부진에 따른 작품 판매 부진으로 전국 화랑의 총매출 규모가 2013년 이후 처음으로 2000억원 선이 무너졌다. 지난해 매출도 정부가 현금영수증 의무 발행 업종을 갤러리까지 확대하고 미술품 양도세 과세 강화를 추진한 여파로 전년보다 5% 이상 줄어든 1800억원대로 추산된다.

작년 화랑 매출 1800억원대 추산

작년 화랑 매출 1800억원대 추산국회에 계류 중인 그림 거래 투명화를 위한 미술품 유통법, 국세청이 만지작거리는 미술품 양도세 과세 강화 카드, 기획재정부가 작년 1월부터 시행한 미술품 현금영수증 의무 발행은 화랑업계에 메가톤급 악재로 부각되고 있다. 고가 미술품 수요자인 기업과 컬렉터의 상당수가 세금 폭탄을 우려하고 신분 노출을 꺼려 아예 수집을 포기할 수 있어서다. 2013년 미술품 양도소득세 부과로 한 차례 타격을 받은 미술시장이 더욱 음성화하고 거래가 급감해 화랑의 매출 감소가 장기화될 것이란 우려가 커지는 까닭이다. 화랑들은 이런 악재에 따른 판매 부진을 만회하기 위해 자체 기획전보다 국내외 아트페어(그림장터) 참가에 힘을 쏟고 있다. 2018년 국내 아트페어 수는 2014년보다 54.3% 늘어난 54개(총 거래액 733억원)로 조사됐다. 국내 주요 화랑인 국제갤러리는 지난해 매출의 절반을 해외 아트페어에서 벌어들인 것으로 알려졌다.

미술품 경매 영역 확장으로 존립 위협

미술품 경매회사들의 시장 영역 확장이 화랑업계의 존립 기반을 뒤흔들고 있다는 지적도 나온다. 한국미술시가감정협회에 따르면 지난해 8개 미술품 경매회사 낙찰 총액은 1565억원으로 집계됐다. 서울옥션과 K옥션은 지난해 100여 차례 경매를 열어 2만5962점을 쏟아냈다. 경력 10년도 안 된 젊은 작가들의 중저가 작품까지 경매에 부쳐 화랑업계의 빈축을 샀다. 이원희 화백은 “일부 인기 작가의 작품값이 턱없이 낮은 가격에 경매되고 있어 유통시장의 근본이 흔들리고 있다”며 “경매회사들의 무분별한 영업으로 화랑의 존립 기반이 위협받고 있다”고 말했다.

미술계의 ‘큰손’인 삼성미술관 리움의 ‘개점 휴업’이 장기화되고 있는 것도 화랑업계를 힘들게 하는 요인으로 꼽힌다. 홍라희 전 관장과 삼성문화재단이 연간 2000억원대의 미술품 구매를 중단하면서 화랑업계의 어려움이 가중되고 있다는 분석이다. 미국 유럽 등 유명 화랑들이 한국 시장으로 눈을 돌리는 점도 국내 화랑들에는 위협 요인이다. 2017년 프랑스 페로탱갤러리가 서울에 지점을 낸 데 이어 미국 페이스갤러리와 리만머핀갤러리도 잇달아 한국에 진출했다. 해외 작가 작품을 대거 들여와 강남권 부유층 컬렉터를 빠르게 흡수하고 있다. 일각에서는 외국 화랑들의 ‘먹튀’ 우려도 나오고 있다.

대형 화랑들, 확장 경영으로 돌파구

일부 대형 화랑은 확장 경영으로 돌파구를 찾고 있다. 갤러리 현대는 지난해 뉴욕 맨해튼에 ‘뉴욕 쇼룸’을 열어 미국 시장 개척에 나섰다. 가나아트센터는 작년 4월 서울 이태원동에 가나아트한남을 개관해 20~30대 컬렉터 잡기에 나섰고, 국제갤러리는 부산 망미동 복합문화공간 F1963에 약 330㎡ 규모의 분점을 내는 등 공격적인 행보를 보이고 있다. 학고재갤러리도 중국 상하이 지점을 철수한 뒤 청담동에 지점을 내고 강남권 애호가들을 공략하기 시작했다.

노승진 노화랑 대표는 “무엇보다 기업인들이 세무당국이나 사법기관의 눈치를 보지 않고 그림을 구입할 수 있는 분위기가 조성돼야 한다”며 “화랑 본연의 기능과 역할을 바로 세우기 위해서는 정부의 미술품 규제가 아니라 직장인과 기업의 소득공제와 금융 지원 같은 육성책이 시급하다”고 지적했다.

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com