29일 업계에 따르면 타다와 비즈니스 모델이 비슷한 여객자동차 플랫폼운송사업자(타입1) 차량은 국토부 관리하에 520대로 묶여 있다. 매출의 5%에 달하는 기여금을 분기마다 내야 한다는 조건도 붙어 있다. 정부가 2022년 승차난 대책으로 사업자에게 타입1 활성화를 약속했지만 차량 증차와 기여금 인하 등이 이뤄지지 않은 것이다. 타입1은 국토부 허가를 받아 택시 면허 없이도 차량을 구매하거나 대여해 운송업을 할 수 있는 업체를 뜻하는 용어다. 플랫폼업계 관계자는 “문제가 터지면 모빌리티 플랫폼 혁신 얘기가 나오지만 택시업계가 반발해 원점으로 돌아가는 일이 반복되고 있다”고 말했다.

29일 업계에 따르면 타다와 비즈니스 모델이 비슷한 여객자동차 플랫폼운송사업자(타입1) 차량은 국토부 관리하에 520대로 묶여 있다. 매출의 5%에 달하는 기여금을 분기마다 내야 한다는 조건도 붙어 있다. 정부가 2022년 승차난 대책으로 사업자에게 타입1 활성화를 약속했지만 차량 증차와 기여금 인하 등이 이뤄지지 않은 것이다. 타입1은 국토부 허가를 받아 택시 면허 없이도 차량을 구매하거나 대여해 운송업을 할 수 있는 업체를 뜻하는 용어다. 플랫폼업계 관계자는 “문제가 터지면 모빌리티 플랫폼 혁신 얘기가 나오지만 택시업계가 반발해 원점으로 돌아가는 일이 반복되고 있다”고 말했다.플랫폼업계에서는 정부가 택시업계를 의식해 혁신에 주저하고 있다고 토로한다. 전국 택시 기사는 25만 명으로 가족까지 합하면 100만 명에 달하는 규모다. 총선 정국엔 택시 기사의 이익에 반하는 정책을 추진하기 힘들다는 얘기다.

최근엔 우버가 타입1 택시 업체와 함께 프리미엄 택시 서비스를 출시했지만 택시업계 반발로 한 달 만에 서비스를 중단했다. 국토부가 서비스를 어렵게 하는 조건들을 제시해 사업을 이어가기 힘들어졌다는 게 업체 측 설명이다. 당시 택시 기사들은 ‘면허 없이 운행한다’는 이유로 국토부에 하루 수백 통의 민원 전화를 넣어 업무를 마비시켰다. 업계 관계자는 “520대로 제한된 차량 중 일부가 플랫폼 업체의 콜을 받는 것조차 논란이 되는 상황”이라며 “한국에서 우버식 모델의 본격 도입은 아직 먼 얘기”라고 말했다.

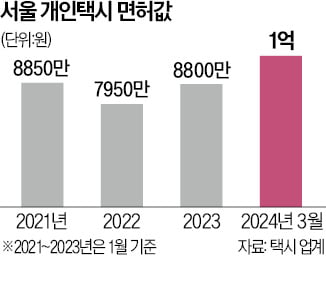

현재의 택시 시스템에 문제가 있다는 주장도 나온다. 서울 개인택시 기사의 평균 연령은 65세다. 이들은 자유롭게 운행 시간을 결정할 수 있기 때문에 체력 소모가 심한 심야 운행엔 나서지 않는다. 밤만 되면 주요 도심 지역에 빈 택시가 사라지는 이유다.

2교대로 야간 조가 있는 법인 택시는 심야 운행이 강제돼 야간 승차난에 도움이 되지만 점차 자취를 감추고 있다. 젊은 법인 택시 기사들이 돈을 더 벌 수 있는 배달 라이더 등으로 자리를 옮겨서다. 현재 법인 택시 가동률은 30% 안팎이다. 부산 대도택시와 마카롱택시 등은 폐업 절차를 밟았다.

김필수 대림대 자동차학과 교수는 “다양하고 혁신적인 모빌리티 서비스가 도입돼야 승차난을 근본적으로 해결할 수 있고 서비스 질도 높아진다”고 말했다.

장강호 기자 callme@hankyung.com