경기 평택에서 돼지농장을 운영하는 A씨(53)는 최근 이곳을 ‘동물복지 농장’으로 전환하려다가 포기했다. 축산법에 맞춰 농장을 넓히려고 했지만, 자재 가격과 인건비가 올라 너무 많은 비용이 예상됐기 때문이다. A씨는 “돼지 분만틀, 임신돈 군사(群飼) 사육(여러 개체를 무리지어 관리하는 사육 방식) 시설 등을 마련하려고 했는데, 이 시설이 없을 때보다 비용이 20% 이상 늘어나는 것으로 나왔다”며 “돼지에겐 흙밭이 호텔인데, 굳이 이렇게까지 해야 하는지 모르겠다”고 했다.

동물을 안락한 환경에서 키우는 것을 의미하는 동물복지가 식품·유통·축산업계의 화두로 떠올랐다. 코로나19를 계기로 탄소 배출 감축 등에 대한 사회적 요구가 커지고 건강한 먹거리를 찾는 수요가 늘어난 게 영향을 미쳤다. 이 과정에서 일부 동물복지단체가 축산 현실과 동떨어진 과격한 주장을 펼치고, 정부도 이런 요구를 수용하는 기류가 나타나 축산업계가 냉가슴을 앓고 있다.

일상이 된 동물복지

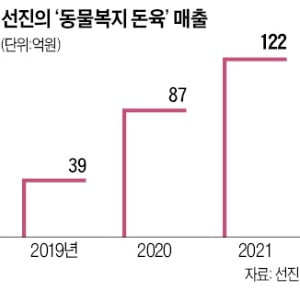

16일 동물보호관리시스템에 따르면 농림축산검역본부의 인증을 받은 동물복지 농장은 2017년 145곳에서 올해 397곳으로 2.7배로 불어났다. 여기에는 동물복지 전용 브랜드를 만들고, 마케팅을 강화하는 식품·유통업계의 흐름이 영향을 미쳤다. 풀무원 올가홀푸드는 2024년까지 모든 축산물에 동물복지육을 적용한다고 지난달 30일 발표했다. 이 회사는 2007년 국내 유통사 최초로 자체 동물복지 인증 제도를 도입했다. 이마트도 33개 점포에서 운영하던 무항생제 돈육 매장을 지난 2월부터 130개 점포로 확대했다. 이 중 7곳에서 동물복지 돈육 상품을 시범 판매하는 등 관련 상품 구색을 강화하고 있다. 국내 동물복지 돼지고기 출하량의 70%를 점유하는 선진은 동물복지 돈육 매출이 2017년 32억원에서 지난해 122억원으로 3.8배로 증가했다.

풀무원 올가홀푸드는 2024년까지 모든 축산물에 동물복지육을 적용한다고 지난달 30일 발표했다. 이 회사는 2007년 국내 유통사 최초로 자체 동물복지 인증 제도를 도입했다. 이마트도 33개 점포에서 운영하던 무항생제 돈육 매장을 지난 2월부터 130개 점포로 확대했다. 이 중 7곳에서 동물복지 돈육 상품을 시범 판매하는 등 관련 상품 구색을 강화하고 있다. 국내 동물복지 돼지고기 출하량의 70%를 점유하는 선진은 동물복지 돈육 매출이 2017년 32억원에서 지난해 122억원으로 3.8배로 증가했다. 커지는 동물복지 압박

이런 흐름에 편승해 동물복지단체도 목소리를 높이고 있다. 지난달 27일 동물권단체 ‘동물해방물결’이 “생태계 파괴를 불러오는 육식과 축산업은 큰 문제”라며 동물 학대 및 착취 중단을 요구하는 행진 시위를 벌인 건 관련 사례 중 하나다.동물권단체들은 정치권과도 연계해 “경제동물의 사육 환경을 개선해야 한다”며 정부와 축산 농가를 압박하고 있다. 사육 과정에서 고정 틀(스톨)을 주로 사용하는 돼지 사육 농가는 이들의 주 타깃이다.

정부도 어미 돼지의 스톨 사육 기간을 제한하는 등의 내용을 2020년 발표한 동물복지 5개년 계획에 담았다. 축산법 시행령·규칙을 바꿔 교배한 날로부터 6주가 지난 임신돈을 스톨에서 사육하는 걸 금지했다. 임신돈이 눕거나 일어설 때 지장이 없도록 군사 사육도 해야 한다.

정부도 어미 돼지의 스톨 사육 기간을 제한하는 등의 내용을 2020년 발표한 동물복지 5개년 계획에 담았다. 축산법 시행령·규칙을 바꿔 교배한 날로부터 6주가 지난 임신돈을 스톨에서 사육하는 걸 금지했다. 임신돈이 눕거나 일어설 때 지장이 없도록 군사 사육도 해야 한다.새로 돼지 사육업 허가를 받은 농장엔 이 법이 2020년 1월 1일부터 적용됐다. 기존 사육 농가는 10년의 유예기간을 둬 2030년부터는 관련 시설을 갖춰야 한다.

“인플레로 사업 접을 판에…”

축산 농가들은 “인플레이션 여파로 사료값·인건비 등이 폭등한 마당에 동물복지발(發) 시설투자 부담까지 더해지면 폐업이 속출할 것”이라고 우려한다. 중·장기적으로 축산 자급률이 크게 떨어져 미트플레이션(고기+인플레이션)이 만성화할 공산이 크다는 게 이들의 주장이다.이한보름 송학농장 대표는 “비(非)육돈 최소 사육 면적은 마리당 0.8㎡로, 농장을 3.3㎡ 증축하는 데 350만원 정도가 든다”며 “사육 면적을 늘리면 축산 농가 생산성이 크게 악화할 것”이라고 말했다. 동물복지 5개년 계획에는 사육 면적 기준을 현행 ‘권장’에서 ‘의무’로 바꾸는 방안을 추진하는 내용이 담겨 있다.

실제로 동물복지 인증을 받은 농장들이 비용 부담으로 인증을 반납하거나 폐업하는 사례도 나오고 있다. 농림축산검역본부에 따르면 최근 1년 새 동물복지 인증 양돈농장 중 세 곳이 인증을 반납하거나 문을 닫았다.

축산 농가들은 무엇보다 “시민단체와 정부의 요구는 축산 실상을 모르는 탁상공론”이라고 주장한다. 스톨 사용 금지 정책의 경우 스톨이 없으면 새끼 돼지가 어미 돼지에게 깔려 죽는 일이 빈번하게 발생한다고 지적한다. 어미 돼지 간 다툼으로 유산 확률도 높아진다는 설명이다.

장재철 경상대 축산과학부 교수는 “한 번 고착한 육류 소비 패턴은 쉽게 바뀌지 않는다”며 “한국의 동물복지 정책 등이 이 분야 선진국인 유럽을 좇으려는 분위기지만 무작정 따라하다간 70~75%인 돼지고기 자급률이 지속해서 하락할 수 있다”고 지적했다.

한경제/박종관 기자 hankyung@hankyung.com