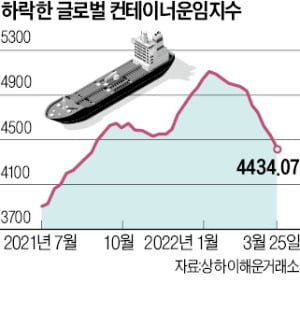

27일 해운업계에 따르면 대표적 글로벌 해운운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 25일 기준 4434.07로, 1주일 전인 지난 18일(4540.31)보다 106.24포인트 하락했다. SCFI는 산출 시작일(2009년 10월 16일)을 1000으로 보고 운임지수를 산출한다. 올 1월 초 5109.60으로 역대 최고치를 기록한 뒤 10주 연속 하락세다. 지난해 8월 말(4385.62) 후 7개월 만의 최저치다. 미국 동부·서부와 유럽 노선 등 모든 노선 운임이 하락세를 보이고 있다. 해운운임은 코로나19에 따른 선복량(적재공간) 부족으로 2020년 하반기부터 유례없이 상승하기 시작해 같은 해 11월 2000포인트를 넘어선 데 이어 지난해 4월 3000포인트, 7월 4000포인트, 12월엔 5000포인트를 연이어 돌파했다.

27일 해운업계에 따르면 대표적 글로벌 해운운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 25일 기준 4434.07로, 1주일 전인 지난 18일(4540.31)보다 106.24포인트 하락했다. SCFI는 산출 시작일(2009년 10월 16일)을 1000으로 보고 운임지수를 산출한다. 올 1월 초 5109.60으로 역대 최고치를 기록한 뒤 10주 연속 하락세다. 지난해 8월 말(4385.62) 후 7개월 만의 최저치다. 미국 동부·서부와 유럽 노선 등 모든 노선 운임이 하락세를 보이고 있다. 해운운임은 코로나19에 따른 선복량(적재공간) 부족으로 2020년 하반기부터 유례없이 상승하기 시작해 같은 해 11월 2000포인트를 넘어선 데 이어 지난해 4월 3000포인트, 7월 4000포인트, 12월엔 5000포인트를 연이어 돌파했다.해운업계는 운임 하락세가 △미국 항만의 적체현상 완화 △인플레이션에 따른 구매력 저하 △중국의 코로나19 봉쇄 조치에 따른 생산성 둔화 등이 종합적으로 작용한 것으로 보고 있다. 문제는 운임 하락 추세가 계속될지 예측조차 하기 어렵다는 점이다. 해운업계 관계자는 “작년에 급격하게 올랐던 운임이 정상화되는 수순으로 볼 수 있다”면서도 “물류대란으로 배를 구하기 어려운 상황에서도 운임이 떨어지는 것은 매우 이례적인 현상”이라고 지적했다. 물류대란 여파에도 각종 변수로 인해 해운운임이 물류 수급 상황과 다른 움직임을 보이고 있다는 설명이다. 실제로 무역 현장에선 중소 수출기업을 비롯한 대부분 기업이 여전히 배를 구하기 어려운 물류대란이 이어지고 있다.

해운운임의 불확실성이 커지면서 해운회사와 계약을 앞둔 기업들도 고민에 빠졌다. 보통 대기업은 포워딩(종합물류) 업체를 통해 해운사와 6개월~1년가량 장기계약을 맺어 선복을 확보한다. 이와 달리 대부분 중소기업은 스폿 계약을 통해 물건을 실어나른다. 통상 컨테이너선당 60~70%가량은 장기계약 물량이며, 나머지는 스폿 물량으로 배정된다.

기업으로선 현 운임 수준에서 장기계약을 맺었다가 향후 운임이 하락하면 손실을 볼 수 있다. 반면 운임이 더 낮아질 때까지 계약을 늦췄다가 운임이 다시 오르면 자칫 배를 구하지 못하는 상황에 처할 수 있다. 한 대기업 관계자는 “앞으로 운임 수준이 어떻게 될지 모르는 상황에서 섣불리 대형 계약을 맺기가 고민스럽다”고 밝혔다.

증권업계는 올 상반기에 해운운임이 일시적으로 하락할 수는 있겠지만 코로나19 이전 수치로 되돌아가지는 않을 것으로 내다봤다. 한국무역협회의 설문조사에 따르면 국내 수출기업의 절반 이상은 글로벌 물류대란이 올해 하반기 또는 2023년까지도 이어질 것으로 보고 있다.

강경민 기자 kkm1026@hankyung.com